08.09

ロシアの核条約離脱が世界に投げかける深刻な問題:日本外交が核廃絶の道筋で果たすべき役割とは

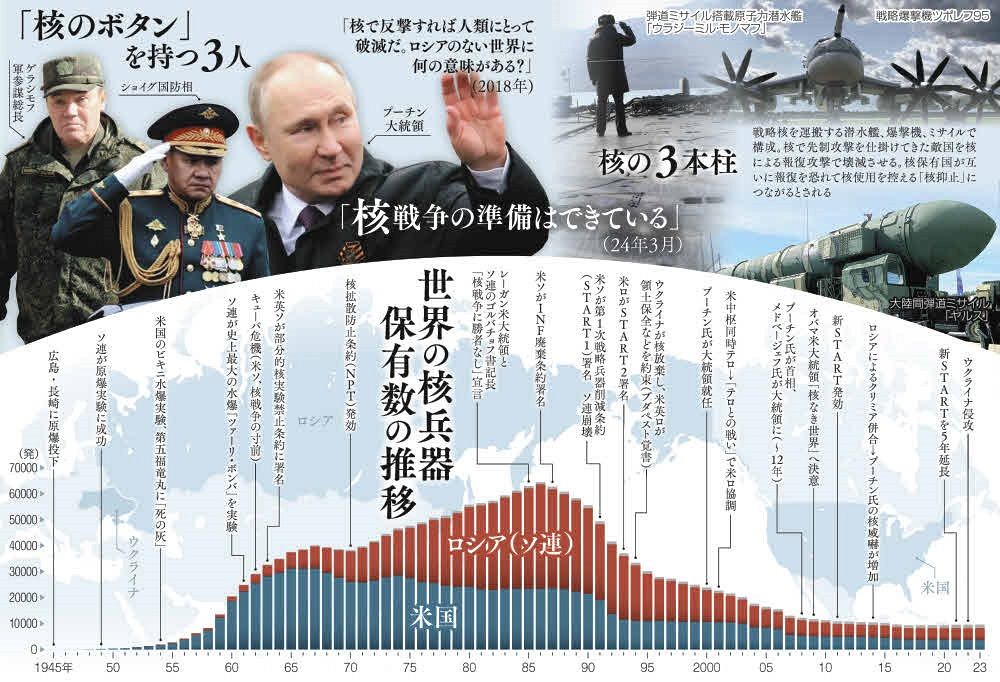

ウクライナ情勢の長期化とともに、国際的な核軍縮体制が根本から揺らいでいます。2025年8月、ロシアが中距離ミサイル配備の自主的制限撤廃を宣言し、核兵器を巡る緊張が一層高まる中、唯一の被爆国である日本が直面する外交的課題は極めて重大です。本記事では、ロシアの一連の核条約離脱の背景と影響、そして核廃絶を目指す日本外交の現状と今後の戦略について深く分析します。

ロシアの核条約離脱:段階的な軍備管理体制の破綻

INF条約失効から始まった軍備管理の崩壊

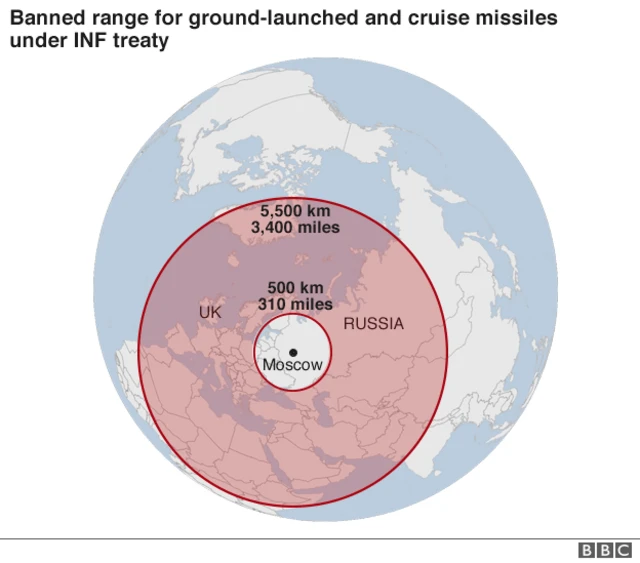

2019年、米国とロシア間で締結されていた中距離核戦力(INF)全廃条約が失効しました。この出来事は、冷戦終結後に築かれた核軍縮体制の重要な柱が失われた象徴的な瞬間でした。INF条約は1987年に米ソ間で締結され、射程500キロから5,500キロの地上配備型弾道ミサイルと巡航ミサイルの完全撤廃を定めた画期的な軍縮協定でした。

条約失効後も、ロシアは「アメリカが同種のミサイルを配備しない限り、自分たちも配備しない」という一方的な自主制限を維持してきました。しかし、2025年8月4日、ロシア外務省は決定的な声明を発表しました。「ヨーロッパとアジア太平洋地域にアメリカ製の中距離と短距離のミサイルが実際に配備される方向になっている」として、中距離ミサイルなどの配備制限を完全に撤廃する考えを示したのです NHKニュース。

CTBT批准撤回:核実験禁止体制への直接的挑戦

さらに深刻なのは、2023年11月2日にロシアが実行した包括的核実験禁止条約(CTBT)の批准撤回です。CTBTは1996年に採択された国際条約で、すべての核爆発実験を禁止する包括的な枠組みです。プーチン大統領は「アメリカがCTBTを批准していない」ことを理由に挙げましたが、これは核実験再開への道筋を残す極めて危険な動きと解釈されています 外務省。

興味深いことに、CTBT機構準備委員会のロバート・フロイド事務局長によると、ロシアは批准撤回後も条約の国際監視制度への核実験データ提供を継続しているとのことです。これは、ロシアが完全な核実験再開ではなく、戦略的な曖昧性を維持しながら交渉力を高める意図があることを示唆しています 産経新聞。

新START条約:最後の砦の危機

2026年2月期限切れへのカウントダウン

現在、米露間で唯一機能している核軍縮条約が新戦略兵器削減条約(新START)です。この条約は2021年2月に5年間の延長が決定され、2026年2月5日まで有効です。しかし、ロシアは2023年2月にウクライナ侵攻を受けた制裁措置への対抗として、条約の履行停止を表明しました。

トランプ米大統領は2025年7月25日、新STARTについて「失効は望ましくない」との見解を示し、延長に向けた取り組みを開始する意向を表明しました。しかし、ロシア側は「延長を巡る交渉は行われていない」と冷淡な反応を示しており、2026年2月の期限切れが現実的な脅威となっています 毎日新聞。

新STARTが失効すれば、米露間には核軍縮を律する法的枠組みが完全に消失します。これは冷戦時代以来初めての事態であり、核軍拡競争の再燃を意味する可能性があります。

プーチン政権の核戦略:「オレシュニク」ミサイルの意味

プーチン大統領は2025年8月1日、新型中距離弾道ミサイル「オレシュニク」の大量生産開始と配備を発表しました。このミサイルは核兵器搭載可能とされ、ロシアの核戦力の多様化と近代化を象徴する兵器です。ロシアは2024年から核兵器が搭載可能な中距離・短距離ミサイルの生産を再開しており、実戦配備への準備を着実に進めています。

ウクライナ情勢と核威嚇の常態化

核使用の脅威レベル上昇

ウクライナ戦争開始以来、ロシアは繰り返し核兵器使用を示唆する発言を続けています。特に、ウクライナが米製長距離ミサイルでロシア領内を攻撃することをアメリカが許可した際、ロシアは「適切で具体的な対応」を警告しました。これは核エスカレーションのリスクを現実のものとしています BBC。

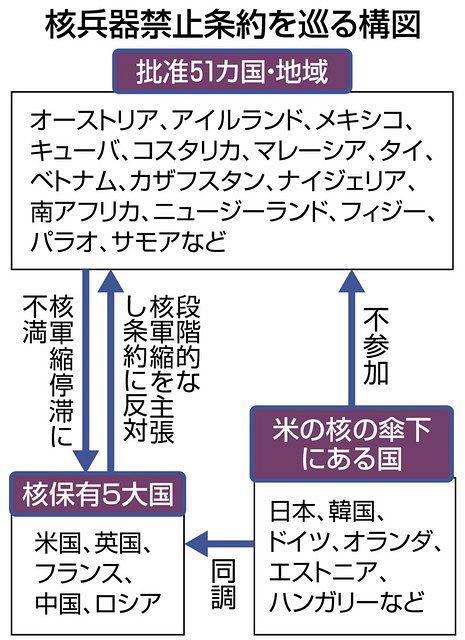

現行の核拡散防止条約(NPT)体制では、ロシア、米国、中国、英国、フランスの5カ国のみに核兵器保有が認められています。しかし、ロシアがこの特権的地位を「戦争抑止ではなく侵略や威嚇の手段」として利用している現状は、NPT体制の根本的な見直しを迫る問題となっています 読売新聞。

ウクライナの核兵器保有言及の背景

2025年2月5日、ウクライナのゼレンスキー大統領は「NATO加盟が認められるまでの間はロシアの脅威から安全を確保する手段が必要」として、核兵器保有の可能性に言及しました NHKニュース。これは非核兵器国であるウクライナが、ロシアの核威嚇に対する対抗手段として核武装を検討せざるを得ない状況を示しています。

ウクライナは1994年のブダペスト覚書で、旧ソ連から継承した核兵器を放棄する代わりに、領土保全と安全保障の保証を受けました。しかし、ロシアによる2014年のクリミア併合と2022年の全面侵攻により、この約束は完全に破綻しました。

日本外交が直面する核廃絶への挑戦

唯一の被爆国としての使命と現実的制約

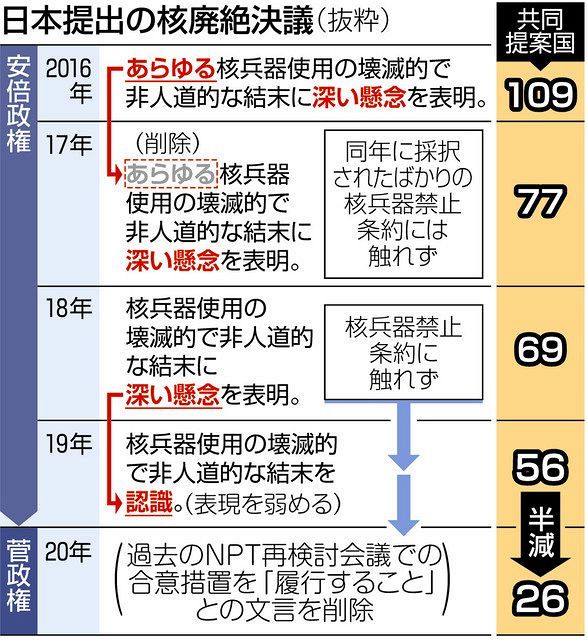

日本は1994年以来、毎年国連総会に核兵器廃絶決議案を提出し続けています。この決議案は他の核軍縮決議と比較して最も多くの賛成国を集めており、日本の核廃絶外交の中核を成しています 外務省。

しかし、日本外交は根本的なジレンマを抱えています。核廃絶を訴える一方で、米国の「核の傘」に依存する安全保障政策を維持しているのです。この二重性は、日本の核廃絶メッセージの説得力を削ぐ要因となっています。

岸田文雄前首相は外相時代から核問題に積極的に取り組み、2023年のG7広島サミットでは「核兵器のない世界」に向けた国際的なコミットメントを取り付けました。しかし、現実の国際情勢は核軍縮とは逆方向に進んでおり、日本の理想と現実の乖離が拡大しています 東京大学。

核兵器禁止条約への対応:参加か不参加か

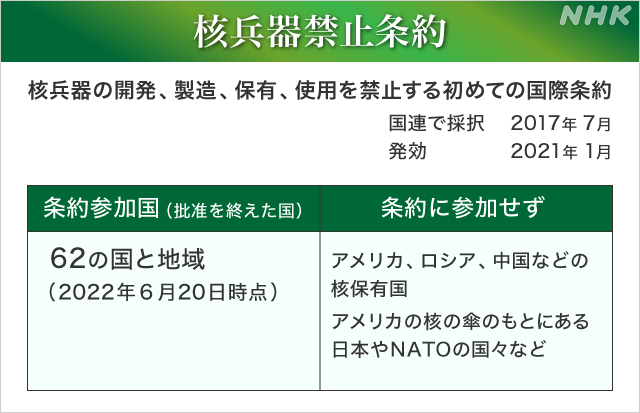

2021年1月に発効した核兵器禁止条約(TPNW)は、核兵器の開発、製造、保有、使用などを包括的に禁止する国際条約です。2025年3月には第3回締約国会議が開催され、核廃絶への具体的行動が議論されました。

しかし、日本政府は核兵器禁止条約への参加を見送り続けています。政府の公式見解では「核保有国と非核保有国の対立を深める可能性がある」として、段階的アプローチを重視する立場を取っています。一方で、被爆者団体や市民社会からは「唯一の被爆国が核兵器禁止条約に参加しないのは矛盾している」との強い批判があります 核兵器をなくす日本キャンペーン。

広島・長崎の被爆体験を活かした外交戦略

2025年は被爆80年の節目を迎えます。高齢化が進む被爆者の証言を次世代に継承し、核兵器の非人道性を世界に訴え続けることは、日本外交の重要な責務です。

しかし、現実には核保有国の核近代化が進み、新たな核拡散の脅威も増大しています。日本は被爆体験を単なる歴史的事実として語るのではなく、現在進行形の核拡散防止と核軍縮に向けた具体的行動に結びつける必要があります。

地政学的影響:アジア太平洋地域の安全保障環境

中国の核戦力拡大と三極構造の形成

ロシアの核条約離脱は、中国の急速な核戦力拡大と相まって、アジア太平洋地域の戦略バランスを根本的に変化させています。米国防総省の2024年版中国軍事力報告書によると、中国は2030年までに1000発以上の核弾頭を保有する可能性があるとされています 防衛研究所。

従来の米露二極構造から米中露三極構造への移行は、核軍縮交渉を複雑化させています。トランプ前政権は中国を含む三カ国核軍縮体制の構築を目指しましたが、中国は「米露の核弾頭数を中国レベルまで削減してから参加する」として拒否しました。

日本周辺の核脅威の多層化

日本が直面する核脅威は、北朝鮮の核・ミサイル開発、中国の核戦力近代化、そしてロシアの核威嚇という多層構造になっています。特に、ロシアが中距離ミサイル配備制限を撤廃したことで、日本が射程内に入る新たな核兵器システムの配備リスクが高まっています。

この状況下で、日本は米国の拡大抑止(核の傘)に依存せざるを得ないという現実があります。しかし、核の傘の信頼性については常に疑問視されており、特にトランプ政権下でのアメリカの同盟政策の変化は、日本の安全保障環境に新たな不安定要素をもたらしています。

国際機関と多国間協力の役割

NPT体制の再構築に向けた課題

2026年には第11回NPT再検討会議が開催予定です。前回2022年の再検討会議は、ロシアによるウクライナ侵攻の影響で最終文書の採択に失敗しました。次回会議では、ロシアの核条約離脱や中国の核戦力拡大を踏まえた新たな核軍縮・不拡散体制の構築が急務となっています。

日本は従来、NPT体制の維持・強化を外交政策の柱としてきました。しかし、核保有国の核近代化と新たな核拡散の脅威に対して、従来のアプローチだけでは限界があることも明らかになっています。

国際原子力機関(IAEA)との連携強化

核不拡散体制の維持には、IAEAによる保障措置の効果的な実施が不可欠です。イランの核開発問題や北朝鮮の核計画に対して、日本はIAEAと密接に連携し、外交的解決を模索しています。

特に、原子力の平和利用と核不拡散の両立は、日本が国際社会で果たすべき重要な役割です。福島第一原発事故の経験を踏まえた原子力安全技術の向上と、核不拡散体制の強化を同時に推進することが求められています。

日本外交の戦略的選択肢と今後の展望

段階的核軍縮アプローチの現実性

日本政府は「段階的で現実的な核軍縮アプローチ」を提唱しています。これは、核保有国と非核保有国の協力を得ながら、段階的に核兵器削減を進める戦略です。具体的には以下の要素が含まれます:

- 透明性の向上:核保有国に対する核戦力の透明性向上要求

- 検証システム:核軍縮の進捗を検証する国際システムの構築

- 消極的安全保証:核保有国による非核保有国への核不使用保証の強化

- 核兵器用核分裂性物質生産禁止条約(FMCT):新たな核兵器製造を防ぐ条約の早期締結

しかし、現在の国際情勢下で、このアプローチがどこまで実効性を持つかは疑問視されています。

新たな多国間核軍縮メカニズムの模索

従来の二国間核軍縮条約(米露)に加えて、多国間の核軍縮メカニズムの構築が急務となっています。日本は以下のような新たな枠組みの構築に積極的に関与する必要があります:

- アジア太平洋核軍縮対話:地域レベルでの信頼醸成措置

- 核リスク削減措置:偶発的核戦争を防ぐための技術的・手続き的措置

- 核兵器近代化の制限:新たな核兵器システム開発の制限協定

- 宇宙・サイバー空間の軍備管理:新領域での軍備競争防止

国内世論と政策決定プロセスの課題

日本の核政策は、被爆者の証言と平和主義的世論に支えられてきました。しかし、北朝鮮の核・ミサイル脅威や中国の軍事力拡大を受けて、安全保障環境の厳しさを重視する世論も増加しています。

2022年に実施された内閣府の世論調査では、「日本の安全を守るために必要」として核兵器禁止条約への参加に慎重な意見が49.8%を占めました。一方、「被爆国として参加すべき」とする意見も44.9%に上り、国民世論は分割されています。

この状況下で、日本政府は核廃絶の理想と現実的安全保障政策のバランスを取る、より精緻な戦略の構築が求められています。

技術革新と核軍縮・不拡散の新たな課題

AI・量子技術と核兵器システム

人工知能(AI)や量子コンピュータなどの先端技術は、核兵器システムにも革命的変化をもたらす可能性があります。AI制御による核兵器の自動化は、偶発的核戦争のリスクを高める一方で、より精密な核抑止システムの構築も可能にします。

日本は技術立国として、これらの新技術が核軍縮・不拡散体制に与える影響を分析し、適切な国際ルール形成に貢献する責任があります。特に、核兵器への AI適用を制限する国際的合意の形成は、日本が主導できる分野の一つです。

核テロリズム対策の強化

国家レベルの核軍縮と並行して、非国家主体による核テロリズムの脅威も深刻化しています。ロシアの核条約離脱により核物質の管理体制に懸念が生じる中、日本は核セキュリティ分野での国際協力を一層強化する必要があります。

2026年に開催予定の第6回核セキュリティ・サミットに向けて、日本は核物質の安全管理、輸送セキュリティ、核鑑識技術の向上などの分野で、積極的な貢献を行うべきです。

結論:日本外交の新たな核廃絶戦略に向けて

ロシアの段階的な核条約離脱は、戦後国際秩序の根幹を揺るがす重大な挑戦です。INF条約の失効、CTBT批准撤回、そして新START条約の危機は、冷戦終結以来築き上げられてきた核軍縮体制の崩壊を意味しています。

この危機的状況において、日本外交は従来の枠組みを超えた新たな戦略的思考が求められています。単に理想論を掲げるだけでなく、現実の地政学的制約の中で実効性のある核軍縮・不拡散政策を構築しなければなりません。

日本が今後取り組むべき核心的課題:

- 多層的安全保障アプローチ:核の傘への依存を維持しつつ、非核的抑止力の強化

- 地域的核軍縮イニシアチブ:アジア太平洋地域での信頼醸成措置の推進

- 技術的核軍縮支援:核軍縮検証技術の開発と提供

- 次世代への継承:被爆体験の証言を現代の核脅威対策に活用

- 多国間協力の再構築:NPT体制を補完する新たな軍備管理メカニズムの創設

被爆80年を迎える2025年は、日本の核廃絶外交にとって重要な転換点となります。ロシアの核条約離脱という挑戦を前に、日本は過去の教訓を活かしながら、未来に向けた現実的かつ効果的な核廃絶戦略を構築していかなければなりません。

核兵器のない世界への道筋は確かに険しくなりましたが、唯一の被爆国として、そして平和国家として、日本には国際社会をリードする責任と機会があるのです。今こそ、新たな時代に対応した核廃絶外交の展開が求められています。

参考文献

[1] NHKニュース, 「ロシア外務省 中距離ミサイルなどの配備制限やめる考え示す」, (2025年8月5日), https://www3.nhk.or.jp/news/html/20250805/k10014884821000.html

[2] 外務省, 「ロシアによる包括的核実験禁止条約(CTBT)批准撤回の決定について」, (2023年11月3日), https://www.mofa.go.jp/mofaj/press/danwa/page4_006035.html

[3] 毎日新聞, 「新START:米露核軍縮条約の延長 トランプ氏が意欲」, (2025年7月27日), https://mainichi.jp/articles/20250727/ddm/007/030/082000c

[4] BBC, 「ロシア、『具体的な』対応を警告 ウクライナが米ミサイルで領土攻撃許可で」, (2024年11月19日), https://www.bbc.com/japanese/articles/czxvre96pkxo

[5] 読売新聞, 「ウクライナ情勢 ロシアは核使用の脅しやめよ」, (2024年11月23日), https://www.yomiuri.co.jp/editorial/20241123-OYT1T50001/

[6] 外務省, 「外交青書2024|4 軍縮・不拡散・原子力の平和的利用」, https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/bluebook/2024/html/chapter3_01_04.html

[7] 東京大学, 「藤原帰一客員教授 朝日新聞(時事小言) G7広島サミット 核廃絶への『現実的』歩み」, (2023年5月18日), https://ifi.u-tokyo.ac.jp/news/15996/

[8] 防衛研究所, 「米国防総省報告書に見る中国の核・ミサイル戦力の変化」, https://www.nids.mod.go.jp/publication/commentary/commentary367.html

[9] 核兵器をなくす日本キャンペーン, 「【2025TPNWレポート】核兵器禁止条約第3回締約国会議の展望」, (2025年3月1日), https://nuclearabolitionjpn.com/archives/8584

[10] 産経新聞, 「CTBT批准撤回後も核実験データ提供を継続 局長『条約順守』」, (2025年8月5日), https://www.sankei.com/article/20250805-B2BCPPIUNRNWRDEAMABYWOSVGQ/

[11] 朝日新聞, 「(社説)被爆80年の危機 核廃絶からの逆行を許すな」, (2025年8月5日), https://www.asahi.com/articles/DA3S16275154.html

[12] 東京新聞, 「日本が提出した核廃絶決議案の賛同国が激減 国連総会で採択」, https://www.tokyo-np.co.jp/article/73177

[13] 日本国際問題研究所, 「戦略アウトルック2025第14章 厳しい情勢が続く軍備管理・軍縮・不拡散」, https://www.jiia.or.jp/strategic_comment/Outlook2025jp14.html

[14] ロイター, 「新たな核軍縮条約、早期締結の可能性ほぼない=ロシア高官」, (2025年4月9日), https://jp.reuters.com/world/ukraine/2EKG5BVIFRIDVDXTZYNT42YK54-2025-04-09/

[15] 静岡新聞, 「ロシアは核実験を再開するのか?CTBTから離脱、プーチン政権の思惑」, https://news.at-s.com/article/1362531

タグ: ロシア核条約離脱,ウクライナ情勢,日本外交,核廃絶,新START条約,CTBT,INF条約,核軍縮,被爆国外交,国際安全保障

コメント

この記事へのトラックバックはありません。

この記事へのコメントはありません。