09.26

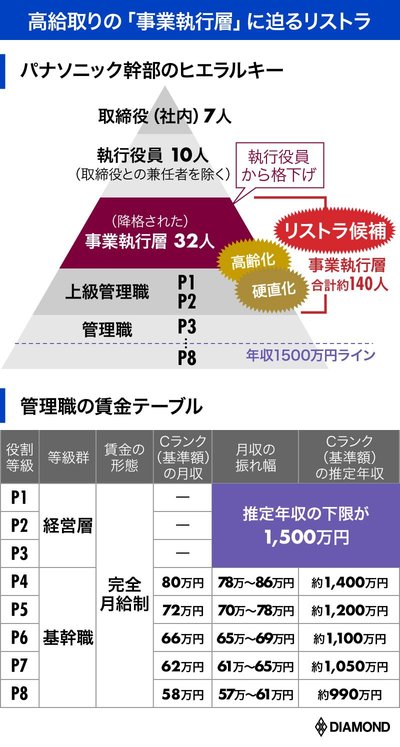

パナソニック1万人リストラの衝撃:人手不足時代に進む「黒字の構造改革」が示す日本企業の未来戦略

![]() 02【経済・ビジネス】, 07.【AIカテゴリ】, 08.【科学・技術】

02【経済・ビジネス】, 07.【AIカテゴリ】, 08.【科学・技術】

パナソニックが10月から早期退職募集に踏み切る決定は、一見すると矛盾に満ちた現象に見えます。人手不足が深刻化する日本で、なぜ好業績の大手企業が1万人規模の人員削減を断行するのか。この背後には、従来の終身雇用・年功序列システムから脱却し、デジタル時代に対応した新たな競争力を構築しようとする企業の戦略的判断があります。本記事では、この一見矛盾する現象の真相を多角的に分析し、日本企業が直面する構造的変化の実態を探ります。

現在進行形で拡大する早期退職の波

2025年の上場企業による早期・希望退職募集は、既に前年実績を大幅に上回る規模に達しています。東京商工リサーチの調査によると、2025年1月から8月末までに判明した募集人数は31社で計1万108人に上り、前年同期の7,284人から約1.4倍に急増しました。東京商工リサーチ

特に注目すべきは、これらの企業の6割が黒字企業である点です。従来のリストラが業績悪化による緊急避難的な措置だったのに対し、現在の「黒字リストラ」は将来への投資と競争力強化を目的とした戦略的人事政策として位置づけられています。

パナソニックホールディングスは、この動きの象徴的な存在です。同社は2025年度に国内外で1万人規模の人員削減を計画しており、10月1日から31日まで早期退職募集を実施します。対象は勤続5年以上の40~59歳の社員と64歳以下の再雇用者で、最大で数千万円の退職金上乗せが提示されています。Yahoo!ニュース

人手不足と人員削減の同時進行という矛盾

この現象を理解するには、まず日本の労働市場の実態を把握する必要があります。2024年の有効求人倍率は1.25倍と、依然として人材を求める企業が多い状況にあります。しかし、この数字の背後には重要な構造的問題が隠れています。

深刻化するスキルミスマッチ

現在の人手不足は「量」の問題以上に「質」の問題として現れています。企業が求めるデジタル人材と、既存従業員のスキルとの間に大きなギャップが生じているのです。

独立行政法人情報処理推進機構(IPA)の2025年調査では、企業の85%以上がDX推進人材の量や質が不足していると回答しています。一方で、従来型業務に従事する中高年社員については、必要性が相対的に低下している現実があります。

労働市場の二極化

日本の労働市場では、以下のような二極化が進行しています:

需要が高い人材

- AI・データサイエンス分野の専門家

- デジタルマーケティングスペシャリスト

- クラウドエンジニア

- プロダクトマネージャー

余剰となりがちな人材

- 定型業務中心の事務職

- 従来型の製造業務従事者

- レガシーシステム運用者

- 年功序列で昇進した管理職層

この構造的変化により、企業は「人は足りないが、必要な人材は不足している」という複雑な状況に直面しているのです。

黒字リストラの真の目的:戦略的人材ポートフォリオの再構築

AI活用による業務効率化の加速

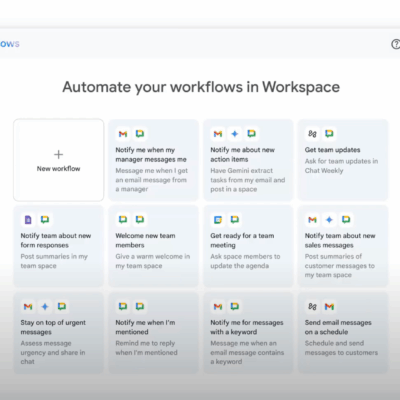

パナソニックをはじめとする大手企業が黒字リストラに踏み切る背景には、生成AIをはじめとするテクノロジーの急速な進歩があります。これまで人手に依存していた業務の多くが自動化され、必要な人員数そのものが大幅に削減されています。

例えば、文書作成、データ分析、顧客対応といった分野では、AIツールの活用により従来の半分以下の人員で同等以上の成果を上げることが可能になりました。企業はこの変化を見越して、人員配置の最適化を進めているのです。

グローバル競争への対応

日本企業は、より俊敏で効率的な海外企業との競争激化に直面しています。従来の年功序列・終身雇用システムでは、急速な事業変化に対応できないリスクが高まっています。

黒字リストラは、この課題への対処法として以下の効果を狙っています:

- 固定費の最適化: 人件費の構造改革により、経済変動への耐性を強化

- 意思決定の迅速化: 管理層のスリム化による組織の機動力向上

- イノベーション促進: 新しいアイデアを持つ若手人材への権限委譲

人材投資の戦略的集中

削減により生まれた資源を、戦略的に重要な人材への投資に回すことも重要な目的の一つです。企業は以下のような分野への人材投資を強化しています:

- 高度なデジタルスキルを持つ専門家の獲得

- 既存社員のリスキリング・アップスキリング

- グローバル人材の育成

- イノベーション創出に向けた研究開発人材の確保

終身雇用制度の構造的限界

年功序列システムの弊害

日本の伝統的な雇用システムは、高度経済成長期には有効でしたが、現在の変化の激しい経済環境では以下のような問題を抱えています:

コスト構造の�硬直化

- 年功序列により人件費が自動的に上昇

- 業績と報酬の連動性が低い

- 生産性向上のインセンティブが働きにくい

組織の硬直化

- 年齢による序列が意思決定を制約

- 若手の意見が反映されにくい構造

- 新しい技術への適応が遅れがち

新世代の価値観変化

興味深いことに、2025年度入社の新入社員調査では、「成果主義より年功序列がいい」と回答した割合が約6割に達しています。これは一見すると従来システムへの回帰を示しているように見えますが、実際には経済的不安定性への懸念の現れと解釈できます。

若年層は以下のような不安を抱えています:

- 成果主義での評価に対する自信不足

- 経済的安定性への強い欲求

- 終身雇用崩壊への不安感

この世代間の価値観の違いも、企業の人材戦略を複雑にしている要因の一つです。

デジタル変革がもたらす雇用の再定義

AI時代の新しい職種創出

人員削減の一方で、企業は新しい分野での人材需要を拡大しています。特に以下の職種では深刻な人材不足が続いています:

データサイエンス分野

- 機械学習エンジニア

- データアナリスト

- AIプロダクトマネージャー

デジタルマーケティング分野

- パフォーマンスマーケター

- CRMスペシャリスト

- グロースハッカー

新事業開発分野

- イノベーションマネージャー

- ベンチャーキャピタリスト

-事業開発プロフェッショナル

スキル転換の重要性

企業が求めているのは、単純な人員削減ではなく、従業員のスキル転換です。しかし、40代以上の中高年層にとって、急速に変化するデジタル技術への適応は容易ではありません。

この課題に対し、先進的な企業では以下のような取り組みを実施しています:

- 包括的なリスキリングプログラム: 数ヶ月から1年程度の集中的な職業訓練

- メンター制度: デジタルネイティブ世代による指導体制

- 段階的な業務移行: 従来業務からデジタル業務への漸進的シフト

- 外部教育機関との連携: 大学や専門学校との人材育成パートナーシップ

企業戦略としての「攻めのリストラ」

組織のアジリティ向上

現代の企業経営において、組織の機動力(アジリティ)は競争優位の重要な要素です。従来の大規模組織では、以下のような課題が指摘されていました:

- 意思決定プロセスの長期化

- 部門間の縦割り意識

- イノベーションの阻害

- 市場変化への対応遅れ

黒字リストラは、これらの課題解決を目的とした「攻めの組織改革」として位置づけられています。人員削減により生まれるメリットは以下の通りです:

意思決定の迅速化

管理層の削減により、トップから現場までの意思疎通が改善され、迅速な判断が可能になります。

コスト構造の最適化

固定費削減により、新規事業投資や技術開発への資源配分が柔軟になります。

企業文化の変革

年功序列的な古い価値観から、成果とイノベーションを重視する文化への転換が促進されます。

株主価値の最大化

上場企業として、株主価値の向上は重要な経営目標です。黒字リストラは、短期的な利益向上だけでなく、長期的な企業価値向上を目指した戦略として実施されています。

投資家からの評価において重要視される指標は以下の通りです:

- ROE(自己資本利益率)の改善: 人件費削減による利益率向上

- PER(株価収益率)の最適化: 将来性への期待値向上

- 成長性の確保: 新規事業への投資余力創出

- 競争力の強化: 業界内でのポジション向上

労働者側から見た早期退職のメリットとリスク

経済的メリットの詳細分析

パナソニックの事例では、最大で数千万円の退職金上乗せが提示されています。この条件は、一見すると魅力的に映りますが、冷静な分析が必要です。

上乗せ退職金の実態

- 55歳前後が最も高額に設定

- 年収の2~4年分相当が一般的

- 勤続年数や役職により変動

経済的な考慮要素

- 再就職までの期間: 転職活動の長期化リスク

- 再就職後の給与水準: 年収ダウンの可能性

- 退職金の税務処理: 所得税・住民税の負担

- 老後資金への影響: 本来の退職金目的との兼ね合い

キャリア選択の戦略性

早期退職を選択すべき人材の特徴として、以下が挙げられます:

有利な条件の人材

- 転職市場価値の高いスキル保有者

- 独立起業の準備が整っている人

- 異業種でも通用する専門性を持つ人

- ネットワークが豊富な営業系人材

慎重に検討すべき人材

- 特定企業の業務に特化したスキルのみの人

- 転職活動の経験が少ない人

- 家族の経済的負担が重い人

- 年齢的に再就職が困難な層

業界別影響分析:製造業から広がる変化の波

製造業における構造的変化

2025年の早期退職募集31社のうち、27社が製造業に集中している事実は偶然ではありません。製造業は以下のような構造的変化に直面しています:

自動化・ロボット化の進展

- 工場労働者の需要減少

- 保守・メンテナンス技術者への需要シフト

- 品質管理業務のAI化

グローバル競争の激化

- 中国・東南アジア企業との価格競争

- 高付加価値製品への事業転換圧力

- 研究開発投資の重要性増大

環境規制への対応

- 脱炭素技術への投資必要性

- サーキュラーエコノミーへの対応

- 新素材・新技術開発の急務

サービス業への波及効果

製造業での変化は、関連するサービス業にも影響を与えています:

金融業界

- フィンテック企業との競争激化

- デジタル銀行サービスの普及

- 従来型店舗業務の縮小

小売業界

- Eコマースへの事業シフト

- 店舗スタッフの再配置

- データ分析専門家の需要増加

物流業界

- 配送効率化システムの導入

- ドローン・自動運転技術への対応

- ラストワンマイル配送の最適化

政府・社会政策への影響と対応

雇用政策の見直し必要性

大規模な黒字リストラの増加は、政府の雇用政策にも重要な課題を提起しています:

職業訓練制度の拡充

現在のハローワークを中心とした職業訓練では、デジタル時代のスキル需要に対応できていません。以下のような改革が必要です:

- デジタルスキル特化コース: AI、データ分析、プログラミング等

- 企業連携型訓練: 実務に直結する実践的プログラム

- 年齢制限の撤廃: 中高年層への学習機会提供

- 給付制度の見直し: 訓練期間中の生活保障充実

労働移動の円滑化

終身雇用から流動性の高い労働市場への転換には、以下の制度整備が不可欠です:

- ポータブル年金制度: 転職時の年金継続性確保

- 健康保険の継続性: 転職による医療保障の断絶防止

- 住宅ローン制度: 転職者への融資条件改善

- 子育て支援: 転職による保育園等の継続利用

社会保障制度への影響

大量の早期退職者発生は、社会保障制度にも影響を与えます:

失業保険制度

- 高齢者の長期失業増加への対応

- 給付期間・金額の見直し検討

- 再就職支援サービスの強化

年金制度

- 早期退職による保険料収入減少

- 繰り上げ受給希望者の増加

- 制度の持続可能性への影響

国際比較:世界の企業はどう対応しているか

アメリカの事例

アメリカ企業は日本よりも早く、大規模な人員調整を実施してきました:

テクノロジー企業の動向

- Google、Microsoft、Amazonなどが大規模レイオフを実施

- AIによる業務効率化を理由とした人員削減

- 同時に特定分野での積極採用を継続

特徴的な違い

- 解雇規制が緩く、迅速な人員調整が可能

- 転職市場が活発で労働流動性が高い

- リスキリング支援は主に個人責任

ヨーロッパの事例

ヨーロッパ企業は社会保障制度との連携を重視した対応を取っています:

ドイツ企業の取り組み

- 工業4.0に対応した従業員再教育

- 労働組合との協議による段階的調整

- 政府補助金を活用した職業訓練

北欧諸国の特徴

- 手厚い失業保障と職業訓練制度

- 積極的労働市場政策による雇用流動化

- 生涯学習制度の充実

アジア諸国の動向

韓国

- 財閥系大企業による大規模構造調整

- 政府主導の雇用創出政策

- スタートアップ企業への人材流入促進

シンガポール

- 官民連携によるスキル転換支援

- 中高年層向けの再就職プログラム

- 成長分野への人材誘導政策

今後の展望:5年後の日本企業の姿

2030年に向けた構造変化の予測

現在進行中の変化は、今後5年間でさらに加速すると予想されます:

企業組織の変化

- フラット化の進展: 管理層の大幅削減により、よりフラットな組織構造が一般化

- プロジェクト型働き方: 固定的な部署配属から、プロジェクトベースの流動的な働き方への移行

- リモートワークの定着: オフィス縮小と地理的制約の解消による人材活用の多様化

- 外部人材の積極活用: 正社員比率の低下と、専門性を持つフリーランス・契約社員の増加

必要とされるスキルの変化

- 技術的スキル: プログラミング、データ分析、AI活用能力

- ソフトスキル: 創造性、問題解決能力、コミュニケーション能力

- 学習能力: 継続的な自己向上と新技術への適応力

- 起業家精神: 新しい価値を創造する意欲と行動力

働く個人への提言

この大きな変化の中で、働く個人が取るべき戦略は以下の通りです:

短期的対策(1-2年)

- 現在のスキルの棚卸し: 自分の専門性と市場価値の客観的評価

- デジタルスキルの習得: 基本的なIT リテラシーからAI活用まで

- ネットワークの構築: 業界を超えた人的関係の拡大

- 副業・複業の検討: リスク分散と新しいスキル獲得の機会創出

中期的戦略(3-5年)

- 専門性の深化: 特定分野での専門家としての地位確立

- マネジメント経験: チームリーダーとしての経験積み重ね

- 業界知識の拡大: 自分の専門を活かせる新しい業界への理解

- 起業準備: 独立可能なスキルとビジネスモデルの構築

長期的視点(5年以上)

- ライフワークの確立: 年齢に関係なく続けられる専門性の構築

- 指導者としての役割: 後輩育成や業界発展への貢献

- 社会課題への取り組み: 持続可能な社会構築への参画

- 多様な働き方の実現: 地域、時間、形態にとらわれない働き方の実践

企業経営者への提言

持続可能な人事戦略の構築

単純な人員削減ではなく、持続可能な競争優位を構築するための戦略的人事政策が必要です:

人材投資の最適化

- 戦略的採用: 将来の事業計画に基づいた計画的な人材獲得

- 内部育成の強化: 既存社員のスキル向上への投資拡大

- 多様性の推進: 年齢、性別、国籍、経験の多様な人材活用

- 働き方改革: 生産性向上と従業員満足度の両立

組織文化の変革

- 学習する組織: 継続的な学習と改善を重視する文化

- 失敗を恐れない風土: イノベーション創出のための心理的安全性

- オープンコミュニケーション: 階層を超えた自由な意見交換

- 成果と過程の評価: 結果だけでなくプロセスも重視する評価制度

ステークホルダーとの関係強化

人員削減を実施する際には、様々なステークホルダーとの関係維持が重要です:

従業員との関係

- 透明性のあるコミュニケーション

- 公正な選定プロセス

- 手厚い再就職支援

- 残留社員のモチベーション維持

株主・投資家との関係

- 長期的戦略の明確な説明

- 短期的利益と長期的価値創造のバランス

- ESG(環境・社会・ガバナンス)への配慮

- 定期的な進捗報告

顧客・取引先との関係

- サービス品質の維持・向上

- 安定供給の確保

- イノベーション創出による価値提供

- 長期的パートナーシップの構築

地域社会との関係

- 地域経済への影響最小化

- 雇用創出への貢献

- 社会課題解決への参画

- CSR活動の継続・拡充

まとめ:変化を恐れず、適応する社会へ

パナソニックの1万人リストラに象徴される「人手不足時代の黒字リストラ」は、決して企業の勝手な都合ではなく、デジタル化・グローバル化という時代の要請に応えた構造改革です。この変化は一時的なものではなく、今後数年間にわたって続く長期的トレンドと考えるべきでしょう。

重要なのは、この変化を「危機」として捉えるのではなく、「機会」として活用することです。企業はより効率的で競争力のある組織に生まれ変わり、働く個人はより専門性を活かせる多様な働き方を選択できる時代が到来しています。

政府・社会としては、この大きな変化を円滑に進めるための制度整備と支援体制の構築が急務です。特に、中高年層の職業転換支援、デジタルスキル教育の充実、労働移動を促進する社会保障制度の改革が重要な課題となります。

最終的に、この変化を通じて日本企業がより革新的で持続可能な成長を実現し、働く人々がより充実したキャリアを築ける社会を構築することが、すべてのステークホルダーにとっての最適解となるでしょう。変化の時代だからこそ、冷静な分析と戦略的な対応により、より良い未来を創造していくことが求められています。

参考文献

[1] 東京商工リサーチ, 「上場企業の『早期・希望退職』募集 1-8月で1万人超え 募集の大型化で前年同期比1.4倍増、前年1年間を上回る」, (2025/09/08), https://www.tsr-net.co.jp/data/detail/1201799_1527.html

[2] Yahoo!ニュース, 「パナソニックが希望退職募る あなたの会社で『退職金1000万円上乗せ』と募集があったらどうする?」, (2025/09/25), https://news.yahoo.co.jp/expert/articles/0d2373329639306c8ff5b6d50eaec4cd264bcd8f

[3] 日本経済新聞, 「2024年の求人倍率1.25倍、3年ぶりに低下 失業率は2.5%」, (2025/01/31), https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA30CQ90Q5A130C2000000/

[4] 厚生労働省, 「令和6年版 労働経済の分析」, (2024), https://www.mhlw.go.jp/wp/hakusyo/roudou/24/dl/24-1.pdf

[5] 総務省統計局, 「労働力調査(基本集計) 2024年(令和6年)平均結果」, (2024), https://www.stat.go.jp/data/roudou/sokuhou/tsuki/index.html

[6] 帝国データバンク, 「人手不足倒産の動向調査(2024年度上半期)」, (2024/10/04), https://www.tdb.co.jp/report/economic/20241004hitode/

[7] 三菱総合研究所, 「【提言】生成AIが再定義するDX人材戦略」, (2025/09/25), https://www.mri.co.jp/knowledge/insight/policy/20250925.html

[8] Smart Company Premium, 「年功序列の未来 日本の雇用文化の変化と成果主義への移行」, (2024/12/02), https://smartcompanypremium.jp/column/seniority-based-system/

[9] デロイト トーマツ, 「デジタル人材不足の解決なくしては日本の成長はない」, (2023/10/30), https://faportal.deloitte.jp/institute/report/articles/000881.html

[10] マイケル・ペイジ, 「IT業界はなぜ人材不足?理由や人事・採用担当がとるべき対策について解説」, (2024/10/25), https://www.michaelpage.co.jp/advice/職種紹介/it/it業界はなぜ人材不足?理由や人事・採用担当がとるべき対策について解説

[11] 朝日新聞デジタル, 「新入社員は成果主義より年功序列に回帰? 調査開始から36年で初」, (2025/08/22), https://dot.asahi.com/articles/-/263337?page=3

[12] ITmedia ビジネス, 「『黒字企業のリストラ』なぜ増加? パナ『1万人削減』は始まりに過ぎない」, (2025/06/27), https://www.itmedia.co.jp/business/articles/2506/27/news039.html

[13] 日本の人事部, 「年功序列とは|成果主義と比較して、基礎知識を解説」, https://jinjibu.jp/keyword/detl/234/

[14] レバテック, 「デジタル人材とは?不足する理由と育成・採用を成功させる方法」, (2025/08/19), https://levtech.jp/partner/guide/article/detail/235/

[15] パーソルグループ, 「IT人材不足の原因とは?企業に必要な対策と解決方法を解説」, https://www.persol-group.co.jp/service/business/article/8773/

タグ: パナソニック,リストラ,早期退職,人手不足,黒字リストラ,構造改革,デジタル変革,AI活用,終身雇用,年功序列

コメント

この記事へのトラックバックはありません。

この記事へのコメントはありません。