07.28

味噌汁沸騰論争から見る世代間ギャップ〜昭和vs令和の料理バトル

職場での何気ない一言から始まった味噌汁の沸騰論争。「昭和」と「令和」の価値観の違いが浮き彫りになり、日本の食文化と世代間ギャップを考えさせる現象となっています。家庭料理の基本とされてきた「味噌汁は沸騰させない」という常識が、なぜ今、問い直されているのか。SNSでのバズった投稿から、科学的根拠、料理研究家の検証まで、味噌汁沸騰問題の全貌に迫ります。

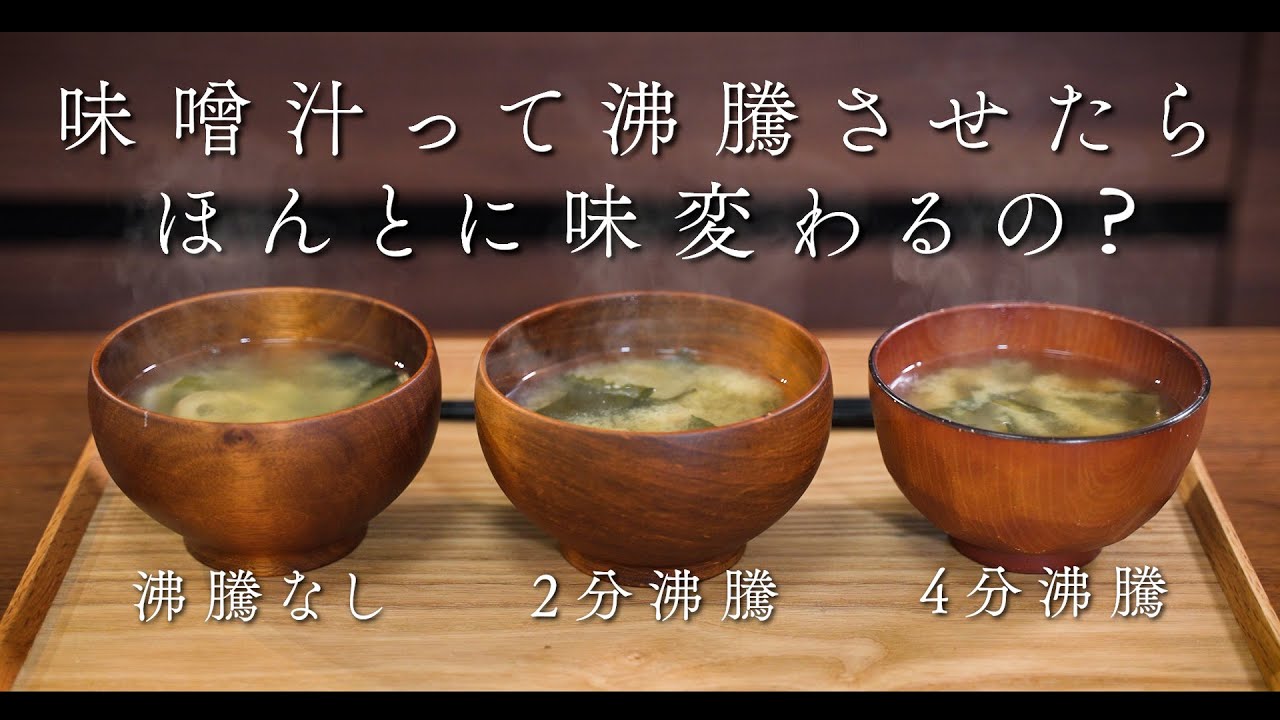

出典:YouTube 味噌汁って沸騰させたら味変わるの?【くらべてみた】(YouTube)

バズった投稿から始まった味噌汁沸騰論争

ある日、SNSに投稿された一人の悩みが、予想外の反響を呼びました。職場で味噌汁をボコボコに沸騰させて煮詰めてしまう同僚に対して「味噌を入れたら沸騰させないよ」と助言したところ、「うわー、昭和?ふるっ」と笑われてしまったという内容です。さらに料理家の有名人に引用リツイートされ、「味噌汁は沸騰させた方が美味しいから令和の勝利」と書かれるなど、このポストは瞬く間に拡散していきました。

この投稿に対して多くの人が自分の意見を述べ始めました。

「沸騰させると、味噌汁の中の酵母や乳酸菌が死滅するらしいので」

「よく分からないんだけど、『昭和』ってそんなに悪なのかな?」

「小学校の家庭科で”沸騰させない”って習ったけど」

まさに昭和世代と令和世代の価値観の違いが顕在化した瞬間でした。なぜこのような意見の相違が生まれたのでしょうか?それは料理の基本的な考え方の変化だけでなく、世代間のコミュニケーションギャップも影響しています。

SNSで広がる味噌汁論争

この味噌汁沸騰問題は、2025年7月に入ってさらに大きな話題となりました。料理研究家のリュウジ氏がX(旧Twitter)に「あなたの周りに『味噌汁はまずくなるから沸騰させんなバカ』とかいう人居ませんか? 是非そんな方がいらしたらこの動画をみせてください、常識は疑うものだとわかります」と投稿し、「『新事実、味噌汁沸騰させた方が旨い』炎上覚悟です」と続けたのです。

この投稿は多くの人の関心を集め、味噌汁を沸騰させるべきか否かをめぐる議論が再燃しました。味噌の風味が飛ばないよう火を止めてから味噌を溶く派、食中毒の予防のために煮立たせる派など、さまざまな意見が飛び交う事態となりました。

出典:YouTube リュウジ氏による味噌汁沸騰検証動画(YouTube)

科学的に見る味噌汁と沸騰の関係

昔から「味噌汁は沸騰させてはいけない」と言われてきましたが、その科学的根拠は何なのでしょうか。発酵食品としての味噌の特性から紐解いていきましょう。

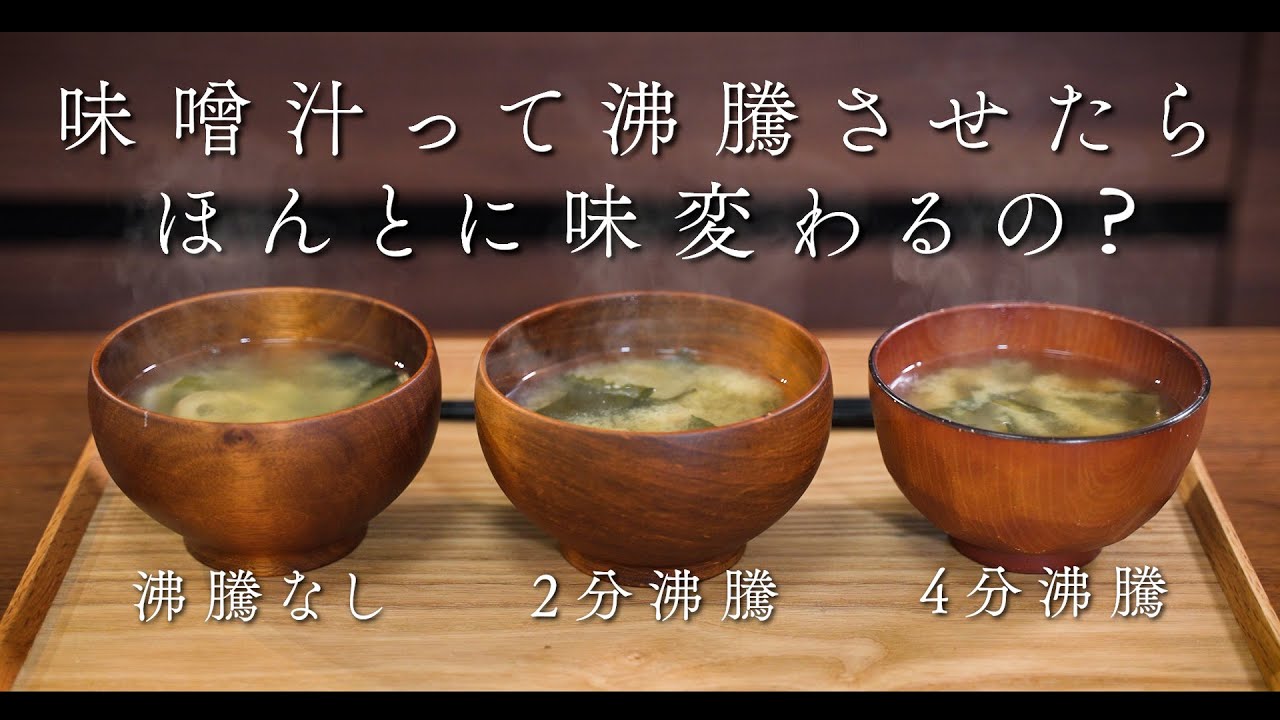

味噌の発酵と香り成分

味噌は大豆に麹と塩を加え、微生物の働きで発酵させて作られる発酵食品です。発酵の過程でアミノ酸などのうまみ成分や様々な栄養素が生成されます。特に、味噌の香りは発酵過程で生じるアルコールなどの揮発性成分によるものです。

「味噌の香りはアルコール、有機酸、エステルなどが入り混じったものです。アルコール(エタノール)の沸点は約78℃なので沸騰させると飛んでしまうのです」という説明があります。このため、味噌汁を100℃近くまで加熱すると、これらの香り成分が揮発して失われてしまい、風味が損なわれると考えられています。

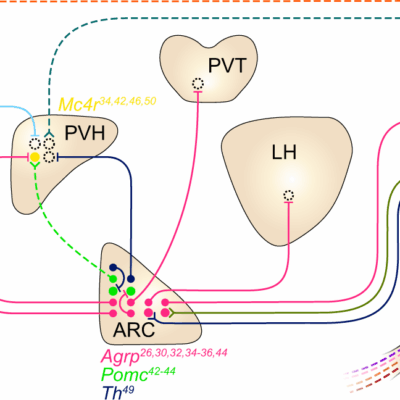

酵素と乳酸菌への影響

味噌には発酵過程で生成される酵素や乳酸菌も含まれています。これらは健康に良いとされる成分ですが、熱に弱いという特性があります。

「味噌汁を沸騰させると、味が落ちるだけではなく、実は味噌が持つ酵素や乳酸菌などの栄養価も落ちてしまいます。実はこれらの栄養素はとても熱に弱く、沸騰直前どころか50度くらいで耐えられるかどうかだと言われています」

発酵食品研究家の山田奈美さんも「みその風味は微生物が作り出すアルコールなどの揮発成分によるものなので、沸騰させるとその成分が飛んでしまいます。また、ぐらぐら煮ると酵素も死んでしまいます」と指摘しています。

出典:ヤマト醤油味噌 発酵食品の特性図解(ヤマト醤油味噌)

最適な温度とは?

では味噌汁を作る際の最適な温度はどの程度なのでしょうか。

薬膳・発酵料理研究家の山田奈美さんによれば、「表面がぐらっと揺れる煮立ち始めの”煮えばな”が、火を止めるタイミングです。香りや風味が最もいい状態になります」とのこと。

麹菌由来の酵素は30~50℃の範囲で最も活発に働き、60℃を超えると急速に働きが落ち、70℃以上になるとほぼ完全に失活するという研究結果もあります。乳酸菌はさらに熱に弱く、50℃程度で死滅し始めるとされています。

リュウジ氏の検証実験で明らかになった「新事実」

料理研究家のリュウジ氏は、この味噌汁沸騰問題について自ら検証実験を行いました。その結果は多くの人の常識を覆すものでした。

検証方法と結果

リュウジ氏は「沸騰なし」「1分沸騰」「10分沸騰」の3種類の味噌汁を作り、ブラインドテストでその味を比較しました。具材には長ネギと乾燥わかめを使用しました。

検証結果について、リュウジ氏は「10分(沸騰)に関しては、味も煮詰まってるから全然違くて。香りが深くなってる気がするんだよね。酸味が出たりとかそういうのは全くないですね」と評価。さらに「しょっぱいけど、味噌の風味がめちゃくちゃ飛ぶ、とかはあんまないかもしれない」と従来の常識に疑問を投げかけました。

また、スタッフによるブラインド形式での試飲では、予想外の結果が出たとのこと。10分沸騰させた味噌汁は味が濃くなっているものの、必ずしも風味が損なわれるわけではないという見解でした。

出典:トクバイ 味噌汁の作り方比較(トクバイ)

市販の味噌に関する指摘

リュウジ氏はさらに興味深い指摘をしています。「市販の味噌は滅菌処理されているものが大半で酵素や乳酸菌はほぼ活きていないとの事。また活きてても乳酸菌は50℃、酵素は75℃から死ぬので栄養を活かそうとすると相当ぬるい味噌汁になるので僕はやりません」と述べ、市販の味噌の特性を考慮した実用的な見解を示しました。

この指摘は、家庭で使われる味噌の多くが既に加工処理されており、生きた乳酸菌や酵素を期待するなら沸騰の有無以前の問題があることを示唆しています。

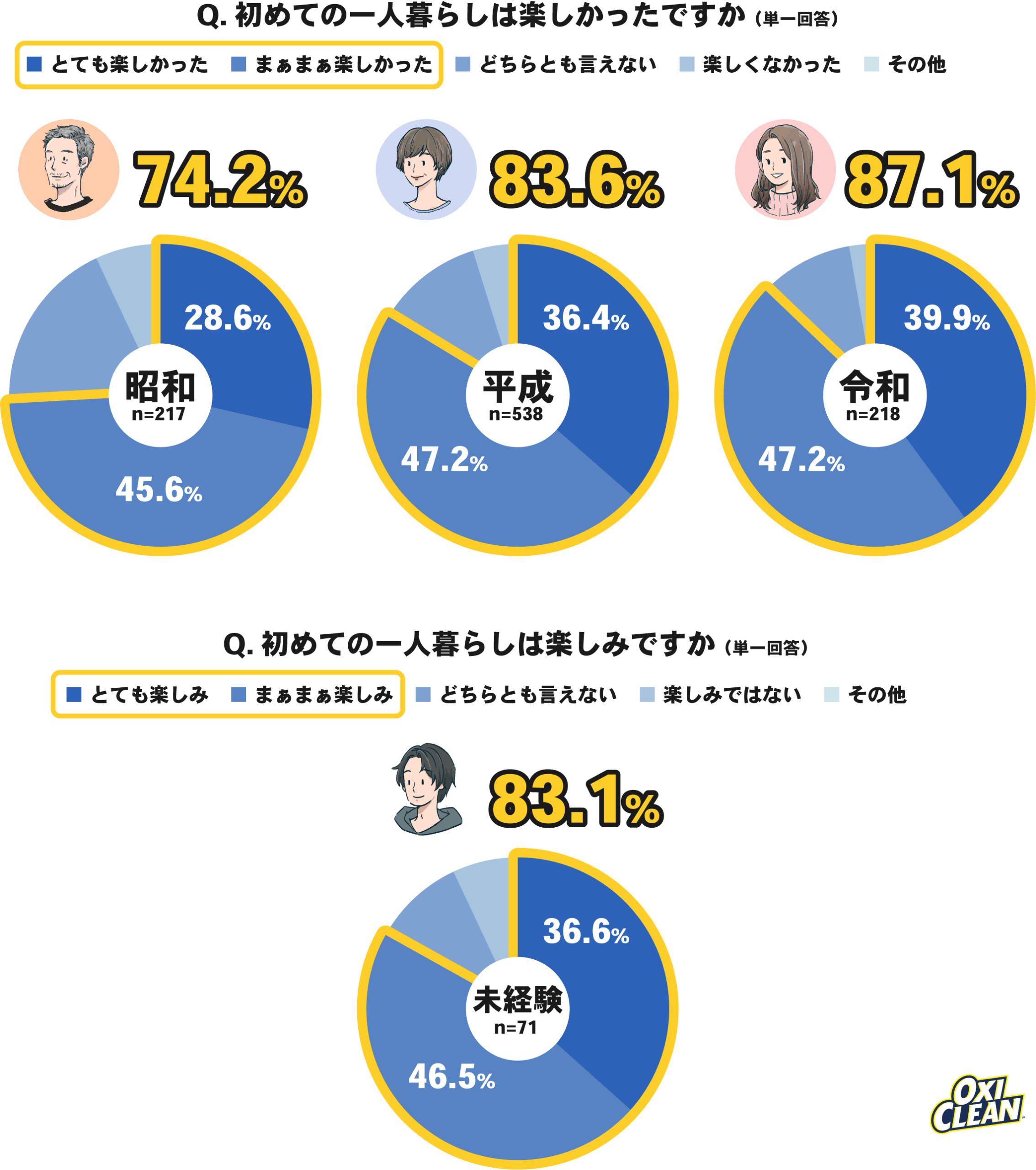

昭和と令和の世代間ギャップ

この味噌汁沸騰論争は、単なる料理法の違いを超えて、昭和世代と令和世代の価値観やコミュニケーションの違いを浮き彫りにしています。

「昭和」と「令和」の価値観の違い

昭和時代(1926-1989)に育った世代は、伝統や習慣を重んじる傾向があります。料理においても、先人から受け継いだ「正しいやり方」を守ることが美徳とされてきました。味噌汁を沸騰させないという調理法も、そうした伝統の一つです。

一方、令和(2019-)の若い世代は、伝統に縛られず自分の経験や科学的根拠に基づいて判断する傾向があります。また、SNSなどを通じて多様な情報に触れる機会が多いため、「なぜそうするのか」という理由を重視します。

出典:BuzzFeed 昭和・平成・令和で比較(BuzzFeed)

コミュニケーションギャップ

「うわー、昭和?ふるっ」という言葉は、世代間のコミュニケーションギャップを象徴しています。若い世代にとって「昭和」という言葉は単に古い時代という意味だけでなく、「時代遅れ」というニュアンスを含むことがあります。

しかし、このような言い方は昭和世代にとって不快に感じられることがあります。彼らにとって「昭和」は自分たちのアイデンティティの一部であり、長年の経験から得た知恵や価値観を否定されたように感じるからです。

反対に、昭和世代が「正しいやり方」を強調することは、令和世代にとって押し付けがましく感じられることがあります。彼らは「なぜそうするのか」という理由が明確でなければ、従来のやり方に疑問を持つことも自然なことです。

味噌汁沸騰論争から学ぶこと

この論争は、料理法の違いや世代間ギャップを超えて、私たちに多くのことを教えてくれます。

「正解」はひとつではない

味噌汁を沸騰させるべきか否かという問題に、絶対的な正解はないのかもしれません。リュウジ氏の検証実験が示すように、沸騰させても必ずしも味が悪くなるわけではなく、好みの問題という側面も大きいからです。

また、何を重視するかによっても答えは変わります。風味や香りを重視するなら沸騰させない方が良いかもしれませんが、滅菌効果や具材の食感を重視するなら沸騰させる方が良い場合もあるでしょう。

科学と伝統のバランス

伝統的な料理法には長年の経験や知恵が詰まっています。「味噌汁は沸騰させない」という教えも、味噌の香り成分や栄養素を守るという合理的な理由があったのです。

一方で、科学的な検証を通じて伝統的な方法を見直すことも大切です。リュウジ氏のように実験を通じて検証し、自分なりの結論を導き出す姿勢は、料理の発展につながります。

出典:味噌ナビ 味噌の栄養と効能(味噌ナビ)

世代間コミュニケーションの重要性

この論争は、世代間のコミュニケーションの難しさと重要性も教えてくれます。異なる世代の価値観や経験を尊重しながら、互いに学び合う姿勢が大切です。

「昭和?ふるっ」と一蹴するのではなく、なぜそのような方法が伝えられてきたのかを知ろうとする姿勢。また、「昔からそうしてきた」と主張するだけでなく、その理由を分かりやすく説明する努力。そうした双方向のコミュニケーションが、世代間の理解を深めることにつながります。

自分流の味噌汁を見つける

では、私たちはどのように味噌汁を作るべきなのでしょうか。ここでは、両方の視点を踏まえたうえで、自分なりの味噌汁の作り方を見つけるヒントを紹介します。

沸騰させない派のポイント

沸騰させない派の方法を試してみたい場合は、以下のポイントを意識してみましょう。

- 煮えばなを見極める: 表面がわずかに揺れる程度の「煮えばな」の状態で火を止めると、香りや風味を最大限に活かせます。

- 火を止めてから味噌を溶く: だしや具材を煮た後、いったん火を止めてから味噌を加えると、香り成分の揮発を最小限に抑えられます。

- 自然発酵の味噌を選ぶ: 可能であれば、自然発酵の味噌を選ぶと、生きた酵素や乳酸菌を摂取できる可能性が高まります。

沸騰させる派のポイント

沸騰させる派の方法を試してみたい場合は、以下のポイントを意識してみましょう。

- 短時間の沸騰: リュウジ氏の検証では、1分程度の短時間の沸騰なら風味への影響は少ないという結果でした。

- 味の調整: 沸騰により味が濃くなった場合は、少量の湯を足して調整することで、バランスの良い味に仕上げられます。

- 具材の食感を活かす: 沸騰させることで、具材の食感が変わります。好みの食感になるよう、沸騰時間を調整してみましょう。

出典:FOODIE 味噌汁の基本の作り方(FOODIE)

自分好みの味噌汁を探求する

最終的には、自分の好みや目的に合わせた味噌汁の作り方を見つけることが大切です。以下のような視点で自分好みの味噌汁を探求してみましょう。

- 目的による使い分け: 朝食用、夕食用、体調不良時など、目的によって作り方を変えてみる。

- 味噌の種類による違い: 赤味噌、白味噌、麦味噌など、味噌の種類によって最適な調理法が異なることも。

- 季節の具材を活かす: 季節の具材に合わせた調理法を試してみる。春は新じゃがや新玉ねぎ、夏はなすやオクラ、秋はきのこ類、冬は根菜類など。

- 実験精神を大切に: 異なる方法を試してみて、自分好みの味噌汁を見つける楽しさを味わう。

結論:味噌汁から広がる対話の可能性

味噌汁の沸騰論争は、単なる料理法の違いを超えて、世代間の価値観やコミュニケーションの問題を浮き彫りにしました。しかし、この論争は対立を深めるものではなく、むしろ対話の可能性を広げるものだと考えられます。

昭和世代の経験と知恵、令和世代の柔軟性と探究心。それぞれの良さを認め合い、互いに学び合うことで、より豊かな食文化を築いていくことができるでしょう。

「みんな煮詰めてください」という言葉には、皮肉な意味だけでなく、「それぞれが自分の味噌汁の作り方を探求してください」という前向きな解釈もできます。味噌汁沸騰論争をきっかけに、世代を超えた対話が生まれ、日本の食文化がさらに豊かになることを願ってやみません。

最後に、リュウジ氏の言葉を借りれば「常識は疑うものだ」ということ。そして、その上で自分なりの答えを見つけていくことが、料理の楽しさなのかもしれません。

参考文献

[1] 朝日新聞デジタル, 「なぜみそ汁は沸騰させてはダメなのか? 意外と知らない基本を発酵料理研究家に聞く」, (2020/11/21), https://dot.asahi.com/articles/-/81217?page=1

[2] Yahoo!ニュース, 「味噌汁は沸騰させたらダメなのか リュウジが「炎上覚悟」で3パターン検証、明らかになった「新事実」」, (2025/07/27), https://news.yahoo.co.jp/articles/b5df27ecf97ad4684f8a0bdd69be601d9c56f3b2

[3] トクバイ, 「味噌汁は沸騰させるとマズくなる」って本当?おいしく作るコツを解説」, (2020/08/14), https://tokubai.co.jp/news/articles/3255

[4] TEMPE, 「沸騰させるとNG?味噌を沸騰させてしまったときの栄養価について」, (2021/09/07), https://tempe-oneface.com/kinkatsu/13475/

[5] Quora, 「よく料理本で味噌汁に味噌を入れてから沸騰させてはならないと書いてあるのはなぜですか?」, (2020/06/16), https://jp.quora.com/よく料理本で味噌汁に味噌を入れてから沸騰させてはならないと書いてある

[6] Yahoo!ニュース, 「リュウジ氏「味噌汁は沸騰させたらまずい」問題を検証 驚きの結果に「炎上覚悟」「常識は疑うもの」」, (2025/07/28), https://news.yahoo.co.jp/articles/b6fde7ca2b5d6fad8887aba3af73987360cdaf9a

[7] クリエイティブもぐもぐ, 「なぜ味噌汁の味噌は最後に入れる?酵素を活かす温度管理術」, (2025/05/22), https://creativemogumogu.com/column/misosoup_misolast/

[8] プレジデントオンライン, 「やっちゃった…「沸騰させた味噌汁」がコロナ予防になる理由 死んだ乳酸菌は善玉菌にはなれない」, (2021/07/22), https://president.jp/articles/-/48078?page=2

[9] FOODIE, 「味噌汁の基本の作り方。赤・白で違う味噌選び、だし&具の選び方」, https://mi-journey.jp/foodie/69689/

[10] ヤマト醤油味噌, 「発酵食品って何か?ヤマト醤油味噌店長がわかりやすく語る」, (2020/10/01), https://shop.yamato-soysauce-miso.co.jp/blog/2020/10/01/what-is-fermented-food/

[11] 味噌ナビ, 「味噌で腸活!腸内フローラを整える発酵食生活と簡単レシピ」, https://miso.mikawa.farm/miso-chokatsu-hakkoshokuseikatsu/

[12] 味覚博士ブログ, 「味噌汁は沸騰させることでこれだけ不味くなる!味覚センサーで検証」, (2020/04/17), https://aissy.co.jp/ajihakase/blog/archives/17769

[13] 栄養と料理, 「栄養士に聞く「味噌汁は沸騰させちゃダメ」の本当の理由」, (2023/09/05), https://mainichi.jp/articles/20230905/ckp/00m/100/004000c

[14] デリッシュキッチン, 「味噌汁を沸騰させない方がいい?理由と最適温度をご紹介!」, https://delishkitchen.tv/articles/2535

[15] クラシル, 「”みそ汁”を沸騰させるのはNG?!意外と知らないみそ汁のコツ」, https://www.kurashiru.com/articles/8b5551fb-6ac1-4519-a6fa-40b8a7cd4470

世代間ギャップ, 料理法, 味噌汁, 沸騰, 発酵食品, 酵素, 乳酸菌, SNS, 伝統料理, 昭和文化, 令和文化, 和食, 日本料理, 家庭料理, 料理研究家

コメント

この記事へのトラックバックはありません。

この記事へのコメントはありません。