11.23

高市首相台湾有事発言 中国メディア「代価払った」評論の波紋

メタディスクリプション: 2025年11月7日、高市早苗首相が衆院予算委員会で台湾有事を「存立危機事態になり得る」と発言。中国外務省は渡航自粛を呼びかけ、国営メディアは21日に「日本はすでに代価を払った」と評論を発表。日中関係悪化の背景と経済影響を分析する。(118文字)

出典:日刊スポーツ記事投稿

導入部

2025年11月7日、衆院予算委員会で高市早苗首相は、台湾有事が日本にとって集団的自衛権行使の要件である「存立危機事態」に該当し得るとの答弁を行いました。この発言は、現役首相として台湾有事への日本対応を明確化した初の事例です。発言直後、中国政府は強い反発を示し、11月14日に国民への日本渡航自粛を呼びかけました。さらに、11月21日、国営中国新聞社は「日本はすでに代価を払った」と題する評論を発表し、中国の対抗措置が日本に深刻な打撃を与えたと主張しています。この一連の事態は、日中関係の緊張を象徴し、経済面での影響も顕在化しています。本記事では、発言の詳細、中国側の反応、背景要因、業界への波及効果を検証し、今後の展望を考察します。結論として、日中間の対話再開が鍵となりつつも、日本側の戦略的明確化が地域安定に寄与する可能性を指摘します。

発言の詳細と中国側の即時対応

高市首相の発言内容と経緯

高市首相の発言は、立憲民主党の岡田克也元幹事長による質疑に対するものです。岡田氏は「中国による台湾への武力行使やバシー海峡での紛争が発生した場合、日本は存立危機事態に該当するのか」と具体的に質問。高市首相はこれに対し、「台湾有事が日本の存立を全うし、国民の生命・自由を守るために必要な自衛の措置を講ずることが極めて困難な事態に該当し得る」と答弁しました。この表現は、安保法制で定められた集団的自衛権の行使要件を指し、日本が台湾有事に軍事的に関与する可能性を公に示唆したものです。

発言の背景には、日米同盟の強化と台湾海峡の緊張高まりがあります。2025年上半期、中国軍の台湾周辺演習が過去最多の回数を記録し、米軍の台湾支援強化が報じられる中、日本政府は従来の「曖昧戦略」からの脱却を模索していました。高市首相は就任直後から、所信表明演説で「台湾有事は日本有事」との認識を強調しており、この答弁は一貫した姿勢の表れです。政府は事後、「従来の見解に沿ったもの」と位置づけ、撤回を否定しています。

中国の反応と対抗措置

中国外務省は発言翌日、即座に「強烈な不満と断固たる反対」を表明。日本大使を呼び出し、抗議しました。11月14日、外務省は公式声明で「日本の指導者が台湾問題に武力介入を企てる誤ったシグナルを発信した」と非難し、中国国民に対し日本への渡航を「当面控える」よう呼びかけました。この措置は、両国関係の悪化と「在日中国人の安全リスク」を理由に挙げています。

さらに、11月19日、中国政府は日本産水産物の輸入を事実上停止する方針を通知。レアアース輸出規制の可能性も示唆されました。11月21日、国営中国新聞社は評論「日本はすでに代価を払った」を公開。中国の対抗措置が日本経済に「大きな打撃」を与え、圧力を緩める余地を生んだと主張します。評論は「高市氏の行動は自らの首を絞めるもの」とし、二つのシナリオを提示:①国際圧力で行動を抑制される、②短期政権に終わる、です。この評論はWeiboの検索ランキングで1位となり、SNS上で「まだ不十分」との声が広がりました。

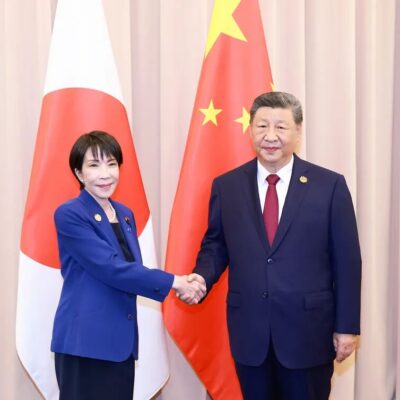

中国外相の王毅氏は11月22日、タジキスタンでの会談後、「日本の右翼勢力が歴史に逆行する行為を許さない」と述べ、「レッドラインを越えた」と高市首相を名指しで非難。断固たる反撃を宣言しました。中国の傅聡国連大使も同日、国連事務総長に書簡を送り、発言撤回を求めています。

出典:産経ニュース記事

背景解説:台湾有事と日中関係の構造的緊張

台湾有事の地政学的文脈

台湾有事とは、中国の台湾武力統一をめぐる紛争を指し、日本にとっては尖閣諸島の安全保障と直結します。地理的に台湾海峡は日本へのシーレーン(海上交通路)の要衝であり、紛争発生時は日本経済の90%を占める貿易が脅かされます。米国は台湾関係法に基づき防衛義務を負い、日米安保条約第5条で日本は米軍支援を義務づけられています。高市首相の発言は、この文脈で「存立危機事態」の適用を初めて国会で明示したものです。

中国側の一つの中国原則は、台湾を不可分の一部と位置づけ、武力行使の可能性を排除していません。2025年現在、中国軍の台湾包囲演習は年平均20回を超え、米中貿易摩擦の延長線上で緊張が高まっています。高市氏の答弁は、こうした現実を反映したものですが、中国にとっては「内政干渉」と映ります。

日中関係の歴史的要因

日中関係は、1972年の日中共同声明以来、経済相互依存を基盤に維持されてきました。しかし、2010年の尖閣諸島沖漁船衝突事件以降、領土問題がくすぶり、2025年の高市発言はこれを再燃させました。中国の報復措置は、過去の事例(2012年の反日デモ時の日本製品ボイコット)を想起させます。評論の「代価払った」主張は、中国の経済力(GDP世界2位)を背景に、日本への心理的優位を狙ったものです。

日本国内では、発言を「現実的」と評価する声が50%(毎日新聞11月23日世論調査)を占め、支持率65%を維持。高市政権の外国人政策厳格化(移民制限強化)が支持を支えています。一方、石破茂前首相は「日中関係は微妙なもの」と苦言を呈し、慎重論も存在します。

出典:田舎暮しの唱悦氏のX投稿

分析・考察:業界影響と比較

経済・観光業への実質的打撃

中国の渡航自粛呼びかけは、日本インバウンド市場に直撃しました。2025年1-9月、中国人訪日客は750万人、消費額約5900億円(JNTO推計)。自粛発表後、航空券キャンセルは50万件を超え、12月のゆずアジアツアー(香港・上海・台北公演)も中止。民泊や百貨店ではキャンセルが相次ぎ、大阪の中国人向け店舗では「こんなこと初めて」との声が上がっています。

経済影響の試算では、長期化した場合の実質GDP押し下げ効果は0.29%(民間シンクタンク)。観光業以外に、水産物輸出停止で漁業損失は年間200億円超の見込み。中国依存の電子部品サプライチェーンも乱れ、自動車産業に波及します。一方、日本人客増加で一部店舗は「静かで良い」との反応もあり、影響は限定的との指摘もあります。

| 影響分野 | 推定損失額(2025年通年ベース) | 主な要因 |

|---|---|---|

| 観光・宿泊 | 1兆7900億円 | 渡航自粛によるキャンセル増加 |

| 水産物輸出 | 200億円超 | 輸入停止措置 |

| 航空・小売 | 5000億円 | インバウンド消費減 |

| 全体GDP | 0.29%押し下げ | 貿易・サプライチェーン乱れ |

他国比較とメリット・デメリット

米国は高市発言を「同盟強化のシグナル」と評価し、バイデン政権は台湾防衛支援を再確認。欧州のIPAC(対中政策列国議会連盟)は「正当な警鐘」と声明を出しました。台湾メディアは「日台関係深化の好機」と報じています。一方、中国の反発はASEAN諸国に波及し、フィリピンやベトナムは中立を保っています。

メリットとして、日本の発言明確化は抑止力強化につながり、米欧との連携を深めます。デメリットは経済的孤立化で、中国市場依存(輸出の20%)の日本企業に打撃です。比較すれば、2010年尖閣事件時の損失(GDP0.5%減)を上回る可能性があり、早期対話が不可欠です。

出典:えがみ博之氏のX投稿

出典:山添拓事務所のX投稿

結論

- 高市首相の台湾有事発言は、日米同盟の文脈で戦略的明確化を示すが、中国のレッドラインを刺激した。

- 中国の対抗措置(渡航自粛、水産物輸入停止)は観光業を中心に即時影響を与え、GDP押し下げ効果は0.29%に及ぶ可能性がある。

- 国内世論は発言を「問題ない」と50%が評価し、支持率65%を維持。一方、国際的には米欧支持、中国反発の二極化が進む。

- 評論「日本はすでに代価を払った」は心理戦の側面が強く、実際の打撃は限定的ながら、長期化リスクを警告する。

今後の展望として、日中首脳会談の早期実現が急務です。G20サミットでの対話機会を活用し、経済分野での相互依存を再確認すべきです。また、台湾有事抑止のため、日米台の非軍事協力(サイバー防衛、経済レジリエンス)を強化。注視すべきポイントは、中国の追加措置(レアアース規制)と日本企業のサプライチェーン多角化です。これにより、地域安定と経済回復の両立を図れます。

参考文献

コメント

この記事へのトラックバックはありません。

この記事へのコメントはありません。