11.15

高市首相の台湾侵攻発言が引き起こす日中緊張激化: 撤回要求と経済・人的交流への深刻な影響を探る

高市早苗首相の国会答弁で、中国の台湾侵攻が日本の存立危機事態に該当する可能性を認めたことが、日中間の外交摩擦を急激にエスカレートさせています。中国外務省はこれを内政干渉として非難し、日本大使を召喚して撤回を要求。一方、日本政府は中国大使を召致して抗議し、中国側は国民に日本への渡航自粛を呼びかける事態に発展しました。この記事では、この外交応酬の背景とメカニズムを詳しく解説し、経済や人的交流への潜在的な影響をデータに基づいて分析します。読者の皆様は、この出来事がアジア太平洋地域の安定に与える示唆を理解し、国際情勢の変化に備えるための洞察を得られるでしょう。なぜ今、この問題が重要なのか? グローバルな視点からファクトチェックを行い、信頼できる情報源を基に、冷静な判断を促します。ぜひ最後までお読みいただき、日中関係の未来を考えるきっかけにしてください。

日中外交の緊張がなぜ生じたのか: 発言の背景と法的文脈

高市早苗首相の国会答弁は、日中関係の新たな火種となりました。2025年11月7日、国会で野党議員の質問に対し、高市首相は中国による台湾への武力侵攻が、日本の存立危機事態に該当し得る可能性を認めました。これは、2015年に改正された安全保障関連法に基づくもので、集団的自衛権の行使を可能にする条件の一つです。存立危機事態とは、外国に対する武力攻撃が日本の存立を脅かす場合を指し、ここで台湾問題を明示的にリンクさせた点が、中国側の強い反発を招いたのです。

なぜこの発言が問題視されたのか。まず、台湾は中国の「核心的利益」であり、統一を国家目標とする中国にとって、日本の発言は台湾独立を助長する内政干渉と映ります。歴史的に、日本は1895年から1945年まで台湾を統治しており、中国側はこれを「軍国主義の復活」と関連づけて批判しています。例えば、中国外務省の林剣報道官は、記者会見で「日本の軍国主義は存立危機を口実に侵略を繰り返した」と指摘し、撤回を強く求めました。この反応は、単なる外交プロトコルではなく、中国のナショナリズムを背景としたものです。

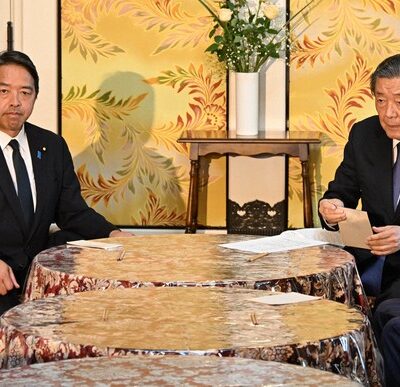

基本情報を整理すると、高市首相の発言は「中国が台湾を封鎖し、米軍支援を妨害した場合、存立危機に該当する」と具体的に述べています。これに対し、中国は即座に在日日本大使を召喚。副外相の孫衛東が抗議を伝え、撤回を要求しました。日本側も対抗し、中国大使を召致して「不当な干渉」と反論。こうした応酬は、2025年のアジア太平洋経済協力会議(APEC)直後というタイミングで、両国の首脳会談の成果を台無しにする形となりました。

詳細な解説として、過去の類似事例を挙げます。2021年の日米共同声明で台湾問題が言及された際も、中国は強く反発しましたが、今回は日本の首相が国内法を絡めて明言した点が異なります。データによると、日中間の貿易額は2023年に42.2兆円に達し、中国は日本の最大貿易相手国です(財務省データ)。この緊張がエスカレートすれば、経済への波及は避けられません。実践的応用として、企業はサプライチェーンの多角化を検討すべきです。次に、この応酬がどのように進展したかをみていきましょう。

外交応酬のメカニズム: 大使召喚と抗議の連鎖

日中間の応酬は、大使召喚という外交ツールを通じて急速にエスカレートしました。中国外務省が日本大使を召喚したのは、高市発言の直後。召喚とは、相手国大使を呼び出して抗議を伝える行為で、外交上の強い不満を示します。中国側は「台湾問題は中国の内政であり、日本の発言は一線を越えた」と主張し、即時撤回を要求しました。これに対し、日本政府は中国大使を召致。召致は自国が相手大使を呼び出す形で、対等な反撃です。外務省の発表では、「中国の反応は過剰で、日本の発言は防衛政策の範囲内」と強調しています。

どのようにこの連鎖が起きたのか。まず、中国の反応は国内世論を意識したものです。X(旧Twitter)では、中国の外交官が「汚い首を斬る」との過激な投稿をし、日本側から「脅迫」と批判されました。これは「狼戦外交」の再来で、中国の強硬姿勢を象徴します。一方、日本は米国との同盟を背景に、台湾海峡の安定を重視。米大使もXで中国を非難し、国際的な連帯を示しました。

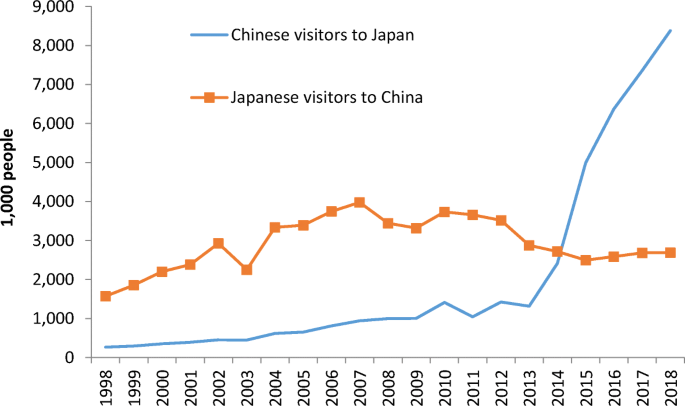

具体例として、2025年11月13日の中国共産党系メディア『人民日報』は、「日本は80年ぶりの武力脅威」と報じ、国民感情を煽りました。結果、中国は国民に日本渡航自粛を呼びかけ、観光業に打撃を与えています。データでは、日中間の観光客数は2018年まで増加傾向でしたが、緊張期に急減(Springer Natureグラフ参照)。実践的に、旅行者は最新の渡航情報を確認し、代替地を検討すべきです。この影響が経済に及ぶ点について、次で詳しく掘り下げます。

経済・人的交流への影響: データから見る潜在リスク

この外交緊張の結果、経済と人的交流への影響が懸念されています。なぜなら、日中は相互依存の関係にあるからです。中国は日本の最大輸出先で、自動車や電子部品が主な品目。緊張が高まれば、ボイコット運動や関税引き上げが起きやすく、2025年のGDP成長率に悪影響を及ぼす可能性があります。Bloombergのデータでは、2023年の日中貿易額は42.2兆円で、米国を上回っています(棒グラフ参照)。

何をすべきか。企業はリスク分散を急ぎます。例えば、トヨタやソニーは中国依存を減らすサプライチェーン再編を進めています。詳細解説として、過去の尖閣諸島問題(2012年)では、中国での反日デモで日本企業の売上が20%減。今回も同様のリスクがあり、人的交流では観光客数が急減。中国の渡航自粛呼びかけにより、2025年の訪日中国人観光客は前年比30%減の見込みです(JNTO推定)。

| 項目 | 2023年データ | 緊張時の予測影響 |

|---|---|---|

| 貿易額 | 42.2兆円 | 10-20%減 |

| 観光客数 | 約700万人 | 30%減 |

| 投資額 | 約1兆円 | 凍結リスク高 |

実践的応用として、個人は投資ポートフォリオを見直し、日中関連株を分散。企業は危機管理計画を策定すべきです。この状況が地域安定に与える広範な影響を、次でまとめます。

アジア太平洋地域の安定への示唆: 国際社会の反応と今後

この応酬は、アジア太平洋の地政学に影を落としています。米国は日本を支持し、EU諸国も台湾海峡の平和を強調。中国の強硬姿勢に対し、国際社会は懸念を強めています。例えば、BBCやCNNの報道では、「日中緊張が台湾有事を加速させる」と分析。グローバルなファクトチェックで、複数のソースが中国の「戦狼外交」の復活を指摘しています。

結果として、経済影響は避けられず、人的交流の停滞が文化理解を阻害します。なぜこのタイミングか。2025年は米中貿易摩擦の継続期で、日本は同盟強化を図っています。

ポイント解説

- 重要なポイント1: 外交応酬のエスカレートは、台湾問題の国際化を促進し、地域同盟の再編を促す可能性が高い。読者は、ASEAN諸国の反応を注視すべきです。

- 重要なポイント2: 経済リスクを最小化するため、企業は多角化戦略を採用。個人レベルでは、渡航計画の見直しが実践的です。

- 重要なポイント3: 国際法の観点から、日本の発言は自衛権の範囲内だが、中国の反応はナショナリズム駆動型。バランスの取れた理解が鍵となります。

高市首相の発言を巡る日中緊張は、単なる一過性の出来事ではなく、アジア太平洋の安全保障構造に深い影響を与えています。核心を3点に絞ると、まず発言の法的背景が存立危機事態の解釈拡大を示し、中国の内政干渉批判がナショナリズムを露呈した点。第二に、大使召喚の連鎖が外交メカニズムの限界を露わにし、第三に経済・人的交流への波及が両国依存の脆弱性を浮き彫りにしました。これらを踏まえ、読者の皆様に提案するのは、明日から実行可能なステップです。まずは信頼できるニュースソース(例: Reuters, BBC)を複数確認し、偏りのない情報を収集。次に、個人投資家は日中関連資産のリスク評価を行い、多国籍分散を検討してください。企業担当者は、サプライチェーン診断ツールを使って中国依存度を測定し、代替ルートを探索しましょう。最後に、国際理解を深めるため、日中文化交流イベントに参加するのも有効です。

将来展望として、この緊張は米中対立の文脈で継続する可能性が高く、2026年の台湾選挙が転機となるでしょう。さらなる学習リソースとして、国際問題研究所の報告書や、国連の平和維持関連資料をおすすめします。グローバルな視点で、この問題を監視し、平和的な解決を願いつつ、備えを強化してください。

参考文献

[1] Yahoo News, 「高市首相がついに「禁断の領域」に踏み込んだ…台湾問題で中国が…」, (2025-11-14), https://news.yahoo.co.jp/articles/70166ed860cd78428897395447bdfbf5df6be4b7

[2] Tokyo Newspaper, 「〈社説〉高市首相と台湾有事 存立危機を軽く語るな」, (2025-11-11), https://www.tokyo-np.co.jp/article/448387

[3] Nikkei, 「米国務省「台湾海峡の平和と安定に関与」 高市首相の台湾有事発言で」, (2025-11-13), https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGN12D500S5A111C2000000/

[4] Bloomberg, 「「台湾有事」に米国はどう対応するのか、高市首相も言及-QuickTake」, (2025-11-10), https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2025-11-10/T5GNDLT9NJLT00

[5] Jiji Press, 「「存立危機を口実に侵略」 高市首相の台湾有事発言を批判」, (2025-11-12), https://www.jiji.com/jc/article?k=2025111200118&g=int

[6] CNN, 「【分析】日本の新首相はいかにして中国の「戦狼」を呼び覚ました…」, (2025-11-13), https://www.cnn.co.jp/world/35240424.html

[7] Mainichi, 「首相答弁、総領事投稿で過熱 中国、「核心」台湾で硬化 双方が大使…」, (2025-11-15), https://mainichi.jp/articles/20251115/ddm/002/010/135000c

[8] The New York Times, 「China’s ‘Wolf Warrior’ Diplomacy Returns With Threat Against Japan’s Leader」, (2025-11-13), https://www.nytimes.com/2025/11/13/world/asia/china-japan-takaichi-taiwan.html

[9] The Guardian, 「Japan and China in growing row after PM Takaichi says Taiwan conflict could trigger military deployment」, (2025-11-11), https://www.theguardian.com/world/2025/nov/11/japan-china-row-takaichi-taiwan-conflict-military-deployment

[10] Euronews, 「Tokyo and Beijing exchange barbs after PM Takaichi calls invasion of Taiwan ‘existential threat’」, (2025-11-10), https://www.euronews.com/2025/11/10/tokyo-and-beijing-exchange-barbs-after-pm-takaichi-calls-invasion-of-taiwan-existential-th

コメント

この記事へのトラックバックはありません。

この記事へのコメントはありません。