05.11

ピンクレディーの未唯さん、1千万円不正に引き出される

2004年、日本社会に衝撃を与えたピンクレディーの未唯さんの銀行口座不正引き出し事件は、単なる芸能ニュースを超えて、当時急増していたスキミング犯罪の深刻さを浮き彫りにしました。現代でも続く金融犯罪への警鐘として、この事件の教訓を探ります。

出典:介護ポストセブン(https://kaigo-postseven.com/92661)

2004年5月、突然の被害発覚

2004年5月11日、元ピンクレディーのミーこと未唯さん(当時46歳)が、本人名義の銀行口座から約1千万円を不正に引き出されたとして、警視庁に相談していたことが明らかになりました。この事件は、当時「スキミング」と呼ばれる手口による被害と推測され、芸能界のみならず一般社会にも大きな衝撃を与えました。

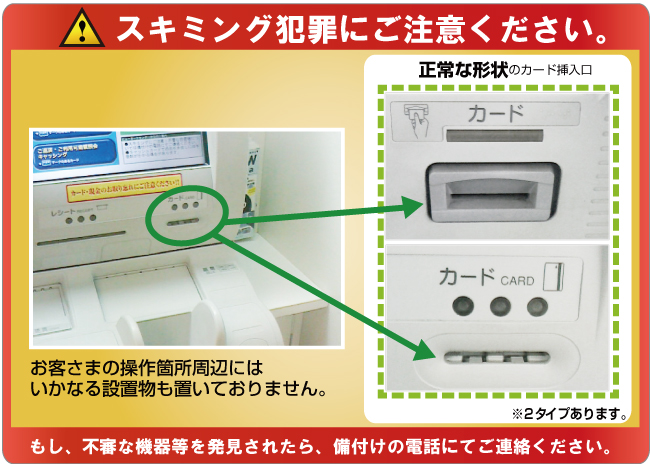

報道では、キャッシュカードやクレジットカードの情報を特殊なスキャナーで読み取る「スキミング」が原因ではないかとされ、「一体どこでどうやって?犯人は泥棒にあっていないとしたら、身近な人なの?」という疑問が多くの人々の心に残りました。防犯ニュース

この事件は、後に金額が約1700万円と報告されるなど、当時の偽造カード犯罪の中でも特に注目された事件の一つとなりました。

2004年:日本のカード犯罪激増の年

出典:JR東日本ビューカード(https://www.jreast.co.jp/card/caution/note_atm.html)

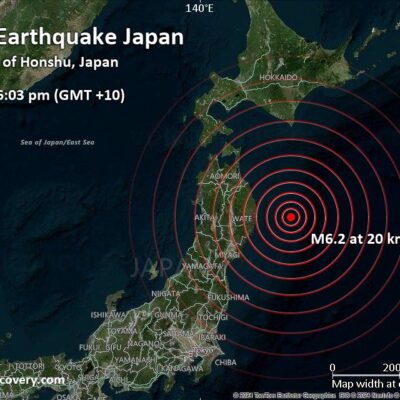

未唯さんの事件が発生した2004年は、日本におけるカード犯罪が急激に増加した転換点でした。警察庁の統計によると、平成16年(2004年)中のカード犯罪の認知件数は6,926件と前年比2,064件も増加し、検挙件数も4,248件(前年比1,035件増)、検挙人員も1,094人(前年比262人増)と、いずれも前年より大幅に増加していました。警察庁白書

更に深刻だったのは被害金額で、2004年1年間の偽造・盗難キャッシュカードによるATMからの現金不正引き出し被害額は、実に24億250万円に達していました。これは、それまでの被害規模を大きく上回る数字でした。

スキミング犯罪の巧妙化

2004年当時のスキミング犯罪は、従来のカード盗用とは全く異なる巧妙さを持っていました。京都大学の岩下直行氏による研究レポートでは、2003年から2004年にかけて偽造キャッシュカード事件が急増し、「大きな社会問題となった」と分析されています。

従来の手口から進化した点:

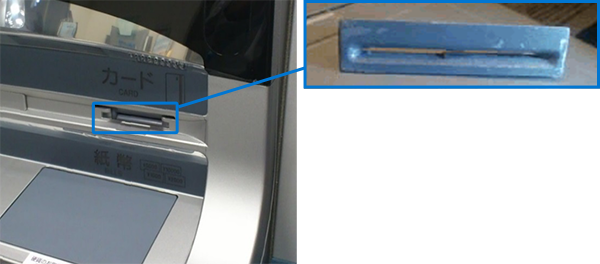

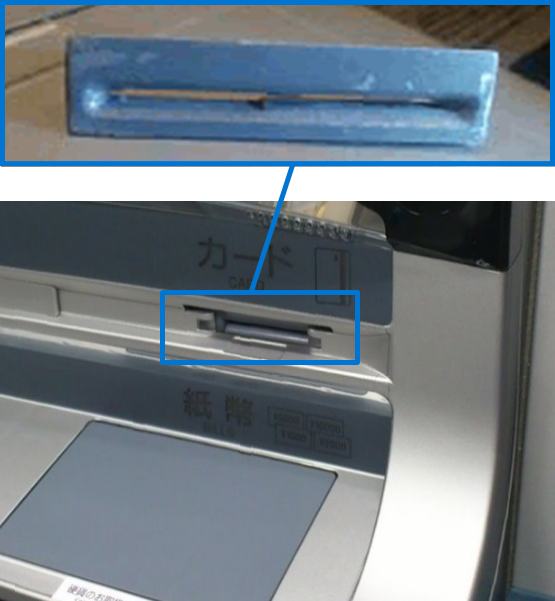

- カードの物理的偽造:磁気ストライプの情報を「スキマー」と呼ばれる特殊装置で瞬時に読み取り、偽造カードを作成

- 暗証番号入手の巧妙化:ATMでの入力動作を覗き見するだけでなく、隠しカメラの設置や、ゴルフ場のロッカーシステムを悪用した手口も登場

- 組織的犯罪の台頭:中国人やマレーシア人による国際的な犯罪組織が関与し、役割分担を明確化

出典:モテックス(https://www.motex.co.jp/nomore/casestudy/1884/)

巧妙な犯行手口の実例

ゴルフ場での組織的スキミング

2004年の特徴的な事件として、ゴルフ場を舞台とした大規模なスキミング事件がありました。この事件では、ゴルフ場の支配人を含む日本人男性9人と中国人男性2人が、利用客のキャッシュカード情報をスキミングし、偽造カードで預金を不正引き出ししていました。

特に巧妙だった点:

- 貴重品用金庫に隠しカメラを設置し、利用者が入力する番号を盗撮

- 多くの利用者がATMと同じ暗証番号を使用していることを悪用

- 継続的に大量のスキミングを実行

この事件は2005年1月に摘発され、窃盗罪で逮捕されましたが、被害の規模と手口の巧妙さは社会に大きな衝撃を与えました。警察庁白書

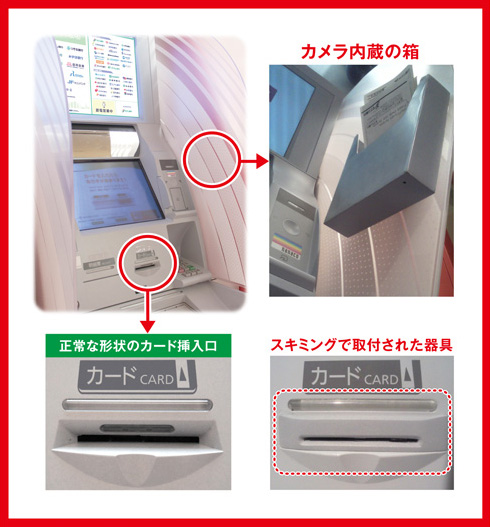

ATMへの隠しカメラ設置

更に深刻だったのは、金融機関のATMに直接隠しカメラを設置する手口でした。2005年から2006年にかけて首都圏の複数の金融機関のATMコーナーで発覚したこの手口では、カードの表面と暗証番号入力動作を同時に盗撮し、その情報から偽造カードを作成していました。

金融業界の対応と課題

出典:SBI新生銀行(https://www.sbishinseibank.co.jp/security/atm/004.html)

銀行業界の緊急対策

2004年6月、全国銀行協会では緊急対策として、偽造キャッシュカードによる不正引き出しを確認した場合の対応を統一しました:

- 迅速な警察への通報:被害確認後、速やかに警察署へ連絡

- 被害届の提出:全ての事案について被害届を提出

- 情報共有の強化:金融機関間での犯罪手口情報の共有

さらに同年12月には、警察庁が全国銀行協会などに対して以下の対策を要請しました:

- ICチップカードの導入推進

- バイオメトリクス(生体認証)の活用

- ATM引き出し限度額の設定機能の提供

- 暗証番号の適正化への注意喚起

技術的対策の限界

しかし、これらの対策には大きな課題がありました。特に、ICカード化については以下の問題がありました:

ICカード化の課題:

- 互換性の問題:既存の磁気ストライプATMとの互換性を保つため、結果的に磁気ストライプ併用カードが主流

- 普及の遅れ:全てのATMがIC対応になるには相当な期間が必要

- コスト負担:3億枚の既存磁気カードの切り替えコストの問題

- 利用者の利便性:IC専用カードは利用できるATMが限定される

この結果、2004年の対策後も磁気ストライプ方式と4桁の暗証番号による認証が主流を占め続け、「カード偽造犯罪の根は絶たれていない」状況が続きました。京都大学研究

現代への教訓と対策

個人ができる基本的な防犯対策

未唯さんの事件から20年近く経った現在でも、基本的な防犯意識は変わらず重要です:

暗証番号の管理:

- 生年月日や電話番号など推測しやすい番号は避ける

- 定期的な変更を心がける

- 他の用途と同じ番号を使用しない

- ATM利用時は周囲に注意を払う

カード利用時の注意:

- ATMに不審な装置が取り付けられていないか確認

- カードを他人に預けない

- 利用明細の定期的な確認

- 不審な取引があれば即座に金融機関に連絡

出典:SBI新生銀行(https://www.sbishinseibank.co.jp/security/atm/004.html)

技術的進歩と新たな脅威

現代では技術の進歩により、以下の対策が一般的になりました:

現代の対策技術:

- ICチップの普及:暗号化技術により偽造が困難

- 生体認証の導入:指紋、静脈認証等の活用

- 非接触決済の普及:NFCやQRコード決済の拡大

- AI による不正検知:異常な取引パターンの自動検知

しかし、技術の進歩とともに犯罪手口も巧妙化しており、常に新たな脅威への警戒が必要です。

被害者保護制度の確立

預金者保護法の成立

2004年のカード犯罪急増を受けて、2006年に「偽造カード等及び盗難カード等を用いて行われる不正な機械式預貯金払戻し等からの預貯金者の保護等に関する法律」(預金者保護法)が施行されました。

保護法の主な内容:

- 偽造カードによる被害は原則として金融機関が全額補償

- 盗難カードによる被害も一定条件下で補償

- ただし、利用者に重大な過失がある場合は補償対象外

この法律により、未唯さんのような被害者の救済制度が法的に確立されました。

国際的な組織犯罪との闘い

2004年の事件では、国際的な犯罪組織の関与が明らかになりました。これらの組織は以下のような特徴を持っていました:

組織犯罪の特徴:

- 役割分担の明確化:カード製造、データ入手、偽造、使用等の分業制

- 摘発逃れの工夫:偽造カード使用には日本人を起用

- 国際的なネットワーク:複数国にまたがる犯罪組織

この問題に対して、現在では以下の対策が進められています:

- 国際的な捜査協力体制の強化

- 情報共有システムの構築

- 水際対策の充実

現代社会への提言

出典:防災新聞(https://bousai.nishinippon.co.jp/3682/)

継続的な警戒の必要性

未唯さんの事件は、どんなに著名な人でも金融犯罪の被害者になり得ることを示しました。現代においても、以下の点で継続的な警戒が必要です:

現代の新たな脅威:

- フィッシング詐欺の巧妙化:偽のWebサイトやメールによる情報詐取

- スマートフォン決済への攻撃:アプリやQRコードを悪用した詐欺

- SNSを利用した個人情報収集:ソーシャルエンジニアリングの手口

金融機関への期待

現在の金融機関には、以下のような継続的な取り組みが求められています:

- 最新技術の導入:AI、機械学習を活用した不正検知システム

- 利用者教育の充実:定期的な注意喚起と教育プログラム

- 国際的な協力体制:グローバルな犯罪に対する国際連携

- 迅速な被害対応:被害発生時の速やかな対応と補償

社会全体での取り組み

教育と啓発の重要性

2004年の事件が教えるのは、技術的対策だけでは犯罪を完全に防ぐことはできないということです。社会全体での取り組みが不可欠です:

社会的対策:

- 金融リテラシー教育:学校教育から社会人まで幅広い金融知識の普及

- 高齢者保護の強化:特に狙われやすい高齢者への特別な配慮

- 地域コミュニティの連携:近所同士での見守り体制

- メディアの役割:正確な情報提供と注意喚起

法制度の継続的見直し

犯罪手口の進歩に合わせて、法制度も継続的に見直される必要があります:

- 新しい決済手段に対応した法整備

- 国際犯罪への対応強化

- 被害者救済制度の拡充

- 加害者への厳罰化

まとめ:忘れてはならない教訓

ピンクレディー未唯さんの1千万円不正引き出し事件は、2004年という日本の金融犯罪史における重要な転換点の象徴的な事件でした。この事件から学ぶべき教訓は以下の通りです:

重要な教訓:

- 技術と犯罪のいたちごっこ:どんな新技術も完璧ではなく、常に新たな脅威への備えが必要

- 個人の防犯意識の重要性:技術的対策だけでなく、一人ひとりの意識向上が不可欠

- 迅速な対応体制の構築:被害発生時の速やかな対応が被害拡大防止の鍵

- 社会全体での取り組み:金融機関、政府、個人が連携した包括的な対策が必要

- 国際的な視点:グローバル化する犯罪に対する国際協力の重要性

現在、キャッシュレス決済の普及により決済手段は多様化していますが、基本的な防犯意識と注意深い行動は今も昔も変わらず重要です。未唯さんの事件を風化させることなく、現代の金融犯罪対策に活かしていくことが、安全で安心な金融社会の実現につながるでしょう。

私たち一人ひとりが、この事件の教訓を胸に、日々の金融取引において適切な注意を払い続けることが、自分自身と社会全体を守ることにつながるのです。

参考文献

[1] 警察庁, 「平成17年警察白書 5 カード犯罪」, 2005年, https://www.npa.go.jp/hakusyo/h17/hakusho/h17/html/G3010500.html

[2] 岩下直行, 「偽造・盗難カード預貯金者保護法と金融機関のセキュリティ対策」, 京都大学, 2006年, https://www.iwashita.kyoto.jp/assets/pdf/articles/ki0603.pdf

[3] 全国銀行協会, 「第5章 偽造キャッシュカード、または、盗難キャッシュカード」, 2004年

[4] 防犯ニュース, 「過去の防犯ニュース」, http://ichinishi.a.la9.jp/starthp/newpage003.htm

[5] モテックス, 「スキミングを防止するために知っておきたい最新手口と対策事例」, 2015年, https://www.motex.co.jp/nomore/casestudy/1884/

[6] JR東日本, 「ATMご利用時にはスキミング犯罪にご注意ください」, https://www.jreast.co.jp/card/caution/note_atm.html

[7] SBI新生銀行, 「キャッシュカードのスキミングにご注意ください」, https://www.sbishinseibank.co.jp/security/atm/004.html

[8] 三菱UFJニコス, 「スキミングとは?クレジットカードを守る対処法や防止策を解説」, https://www.cr.mufg.jp/mycard/relief/24051/index.html

[9] 楽天カード, 「クレジットカードのスキミングとは?不正利用の手口や対策」, https://www.rakuten-card.co.jp/minna-money/credit-card/knowledge/article_2206_90110/

[10] セコム, 「スキミング被害にあわないためのセキュリティ対策」, 2023年, https://www.secom.co.jp/anshinnavi/net_security/backnumber382.html

[11] PwC, 「最近の金融犯罪被害の実態と金融機関に求められる対策」, 2024年, https://www.pwc.com/jp/ja/knowledge/column/financial-crime/financial-crime-riskmanagemen.html

[12] TDK, 「情報保護もすなる現代の”印籠” — セキュリティの決定打=ICカード」, https://www.tdk.com/ja/tech-mag/knowledge/020

[13] 一般社団法人全国銀行協会, 「キャッシュカードの盗難/偽造」, https://www.zenginkyo.or.jp/hanzai/7324/

[14] 金融庁, 「偽造キャッシュカード等による被害発生等の状況について」, 2019年, https://www.fsa.go.jp/news/r1/ginkou/20191220.html

[15] 防災新聞, 「スキミングは他人ごとではない!手口と対策を把握しておこう」, 2022年, https://bousai.nishinippon.co.jp/3682/

スキミング, カード犯罪, ピンクレディー, 未唯, 金融犯罪, ATM, セキュリティ対策, 偽造カード, 預金者保護法, 2004年

コメント

この記事へのトラックバックはありません。

この記事へのコメントはありません。