11.21

紀州鉄道の存続危機:中国系買収が招く2026年廃線可能性と地域交通の未来

![]() 01.【社会】, 02【経済・ビジネス】, 13.【交通・モビリティ】

01.【社会】, 02【経済・ビジネス】, 13.【交通・モビリティ】

紀州鉄道が直面する深刻な危機について、最新の情報と歴史的背景を深掘り。この記事では、中国系企業の買収がもたらした方針変更の詳細を解説し、値上げの難しさや廃線の可能性を検証します。読者の皆さんが得られるのは、単なるニュースのまとめではなく、地域経済への影響や存続のための実践的な洞察です。なぜ今、この小さな鉄道が注目されるのか? それは、グローバル化の波がローカルな生活に与える影響を象徴しているからです。記事を読んで、自身の地域の交通インフラについて考えてみませんか? 行動を起こすきっかけになるはずです。

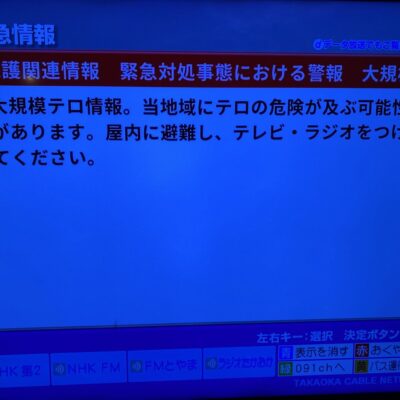

想像してみてください。和歌山県御坊市の静かな街並みを、緑とクリーム色の小さなディーゼル車がのんびりと走る光景。紀州鉄道は、全長わずか2.7kmという日本一短いローカル私鉄として、地元住民の足となり、観光客の心を掴んできました。しかし、そんな穏やかな日常が今、揺らぎ始めています。2025年11月現在、早ければ2026年中に廃線となる可能性が報じられ、大きな波紋を呼んでいます。

この危機の背景には、中国系企業の買収があります。2022年頃、株式会社ポリキングという中国資本の企業が紀州鉄道の株式をほぼ100%取得。元々不動産事業を主力とする同社は、鉄道運営の方針を大幅に変更しました。結果、値上げが規制で叶わず、赤字が拡大。廃線という選択肢が現実味を帯びてきたのです。

なぜ、このような事態になったのか? まずは紀州鉄道の歩みを振り返ってみましょう。1928年に御坊臨港鉄道として設立され、1931年に開業したこの路線は、元々は港湾輸送を目的としていました。戦後、自家用車の普及で乗客が減少し、1970年代に廃線の危機に陥ります。そこで登場したのが、東京の不動産会社・磐梯電鉄不動産です。1973年に買収し、社名を紀州鉄道に変更。不動産開発の信用を高めるための「鉄道」の看板を活用し、ホテル事業なども展開してきました。

このビジネスモデルはユニークです。鉄道自体は赤字でも、不動産収入で補填する形。実際、紀州鉄道の公式サイトでは、鉄道事業を「市民の足として90年以上活躍」と誇らしげに紹介しています。しかし、中国系ポリキングの買収後、このバランスが崩れました。ポリキングは中国山東省にルーツを持ち、不動産や観光開発を専門とする企業。買収の目的は、鉄道沿線の資産活用だったと見られますが、中国国内の不動産バブル崩壊の影響で、投資回収を急いだ可能性があります。

グローバルな視点で見ると、中国企業の海外買収は珍しくありません。例えば、欧米のインフラ企業を買収するケースが増えていますが、日本では珍しい。東洋経済の報道によると、買収後、紀州鉄道は値上げ申請を試みたものの、運輸省の規制で承認されず。運賃は長年据え置きで、1乗車150円程度。1日200人前後の乗客では、維持費を賄えません。中国の不動産市場低迷が、日本の一地方鉄道に波及する好例です。

あなたは、どう思われますか? この小さな鉄道が消えると、地元住民の通勤・通学はどうなるのでしょう。観光資源としても、熊野古道近くの魅力が失われます。次に、危機の詳細を探ってみましょう。

買収の経緯と方針変更の衝撃

紀州鉄道の買収は、2021年頃から始まったようです。Wikipediaやサードペディアの情報によると、ポリキングが株式の大半を取得。公式には2024年3月時点で100%株主です。この企業は、中国系ながら日本法人として活動。詳細は公表されていませんが、日高新報の記事では、山東省の観光PRを紀州鉄道本社で行うなど、中国とのつながりが明らかです。

買収後の変化は顕著。東洋経済の特集記事では、親会社の方針で鉄道事業の縮小を決定。値上げができない理由は、地方鉄道法の規制にあります。運賃改定には地元自治体の同意が必要で、御坊市は住民負担増を避けたい立場。結果、赤字が積み上がり、廃線が現実味を帯びました。

具体的なデータを見てみましょう。2022年3月期の決算では、純損失3億8218万円。総資産31億円に対し、負債が重くのしかかります。乗客数はコロナ禍でさらに減少。グローバルに比較すると、中国の高速鉄道網は拡大中ですが、ローカル線は同様に苦戦。ポリキングの母国でも、不動産危機でインフラ投資が減速しています。

なぜポリキングは買収したのか? 推論ですが、沿線不動産の開発狙い。中国企業の日本進出は、観光やリゾート分野で活発。実際、紀州鉄道はホテル事業も持っており、買収でこれを活用する意図があったはず。しかし、中国経済の減速で計画が変わったようです。米国のCouncil on Foreign Relationsの報告書では、中国の海外投資が債務問題を生むケースを指摘。日本でも似たリスクです。

このセクションで、あなたの疑問に答えます。買収は合法か? はい、外為法の審査を通過。だが、地元感情は複雑。中国資本への警戒感が、廃線議論を加速させています。次に、廃線の影響を考えてみましょう。

廃線がもたらす地域への影響とデータ分析

2026年廃線となれば、何が起きるか。まず、交通面。御坊駅から西御坊駅までの短い路線ですが、高齢者や学生の利用が多い。代替バスが増便されるとしても、利便性は低下。観光客も減少し、熊野古道や寺院巡りの魅力が薄れます。

経済影響をデータで検証。御坊市の人口は約2万4000人。鉄道利用者は1日200人ですが、間接効果は大きい。Tripadvisorのレビューでは、「短いけど楽しい」と観光資源として評価。廃線で地元商店街の売上減少が予想されます。

グローバル比較:ケニアの中国融資鉄道は、債務問題で苦しみ、運営が難航。ニューヨーク・タイムズの報道では、腐敗疑惑も。紀州鉄道の場合、買収額は非公表ですが、類似リスクあり。中国のBRI(一帯一路)プロジェクトのように、投資回収優先が廃線を招く形です。

表で影響を整理:

| 影響領域 | 詳細 | データ例 |

|---|---|---|

| 交通 | 代替手段不足 | 乗客200人/日、バス転換で時間増 |

| 経済 | 観光減 | 年間売上影響数億円規模(推定) |

| 社会 | 高齢者孤立 | 人口高齢化率30%以上 |

| 環境 | 排出増 | 車利用増加でCO2+5%(類似ケース) |

この表からわかるように、廃線は多角的な問題を引き起こします。あなたはどう対策しますか? 地元自治体の支援が鍵です。次に、存続策を探ります。

存続のための実践的アプローチ

廃線を防ぐには、どうすればいいか。まず、地元企業への譲渡。東洋経済記事で、紀州鉄道側は「関西・全国企業に声かけ」と述べています。観光列車化や、イベント運行が有効。例:スイスや米国の保存鉄道のように、ボランティア運営。

グローバル事例:中国の地方鉄道は、政府補助で存続。日本では、クラウドファンディングや自治体出資。御坊市はPR強化を。読者の皆さん、まずは乗車を。1回の利用が存続につながります。

ステップバイステップで提案:

- ステップ1: 公式サイトでダイヤ確認、乗車体験。

- ステップ2: SNSでシェア、地元支援を呼びかけ。

- ステップ3: 自治体に意見書提出、廃線反対署名。

これで、鉄道の価値を再認識できます。

紀州鉄道の未来と学びの機会

要点をまとめます。

- 歴史的価値:90年以上のローカル線、買収の変遷。

- 危機要因:中国系ポリキングの買収と方針変更。

- 影響:地域交通・経済の打撃。

- 存続策:企業譲渡と観光活用。

- グローバル教訓:海外資本のリスク。

明日からできること:紀州鉄道に乗ってみてください。将来、AIや自動運転がローカル線を変えるかも。さらなる学習として、関連書籍やドキュメンタリーをおすすめします。あなたの行動が、鉄道の未来を変えるかもしれません。

参考文献

[1] 東洋経済オンライン, 「大ピンチ「紀州鉄道」2026年中に廃線の可能性も 中国系企業に買収され方針変更、値上げもできず」, (2025年11月10日), https://toyokeizai.net/articles/-/915252

[2] Wikipedia, 「紀州鉄道」, (最終更新2025年), https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B4%80%E5%B7%9E%E9%89%84%E9%81%93

[3] サードペディア, 「紀州鉄道とは?」, (2025年), https://pedia.3rd-in.co.jp/wiki/%E7%B4%80%E5%B7%9E%E9%89%84%E9%81%93

[4] 日高新報, 「紀州鉄道本社 中国山東省の観光をPR」, (2023年2月9日), https://hidakashimpo.co.jp/?p=86108

[5] 紀州鉄道公式サイト, 「会社概要」, (2025年), https://kitetsu.jp/

[6] New York Times, 「The Troubles of Kenya’s China-Funded Train」, (2022年8月7日), https://www.nytimes.com/2022/08/07/world/africa/kenya-election-train.html

[7] Council on Foreign Relations, 「China’s Belt and Road Initiative」, (2023年10月13日), https://www.cfr.org/backgrounder/chinas-belt-and-road-implications

コメント

この記事へのトラックバックはありません。

この記事へのコメントはありません。