07.28

日本の戸籍制度と帰化歴の「消える」仕組み:知っておくべき真実

帰化した人の戸籍から帰化歴が特定の手続きで表面上見えなくなるという事実について、制度の詳細や背景、そして問題点を解説します。なぜ帰化歴が転籍によって新しい戸籍から「消える」のか、またそれが政治や社会にどのような影響を与える可能性があるのかを徹底分析します。

出典:みなとまち行政書士事務所(https://www.office-kani.com/2020/09/17/9694/)

1. 帰化と戸籍:基本的な仕組み

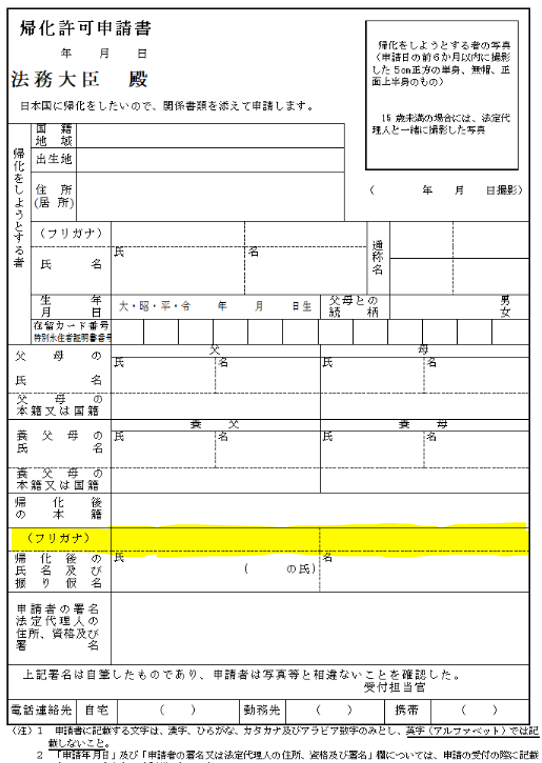

日本で帰化が許可されると、外国籍から日本国籍へと国籍が変わります。この国籍変更に伴い、新たに戸籍が編製(作成)されることになります。日本の戸籍制度は、家族集団単位で国民を登録する目的で用いられており、日本国籍を持つ人だけが戸籍に記載されます。

帰化許可から戸籍作成までの流れ

帰化が許可されると、法務大臣による許可が官報に告示されます。告示の日から1ヶ月以内に、帰化した人は住所地または新しく設定する本籍地を管轄する市区町村役場に「帰化届」を提出します。この届出によって自動的に戸籍が作成され、およそ1週間から10日程度で戸籍謄本を取得できるようになります。

帰化後の戸籍に記載される情報

帰化後に新しく作られる戸籍には、通常の戸籍情報に加えて以下の帰化に関する情報が記載されます:

- 帰化日

- 帰化の際の国籍

- 帰化前の氏名

- 届出日

- 受理者情報

出典:みなとまち行政書士事務所(https://www.office-kani.com/2020/09/17/9694/)

2. 「消える」帰化歴:転籍の仕組みと実態

転籍による帰化歴の「非表示化」

SNSで話題になっていた「帰化歴が戸籍から消える」というのは、厳密には「新しい戸籍からは帰化に関する記載が移記されない」という現象を指しています。これは「転籍」という手続きを行うことで生じます。

転籍とは、本籍地を別の市区町村に移す手続きです。転籍を行うと、元の戸籍は「除籍」となり、新しい本籍地で新たな戸籍が編製されます。この新しい戸籍には帰化に関する事項は移記されないため、新しい戸籍だけを見た場合には、その人が帰化者であることは直接的には分かりません。

出典:みなとまち行政書士事務所(https://www.office-kani.com/2020/09/17/9694/)

「消える」のは表面上だけ:完全な消去は不可能

重要なのは、転籍をしても帰化の事実自体が消えるわけではないということです。元の戸籍は除籍簿として保存され続けます。つまり、以下の点から帰化の事実を完全に抹消することは不可能です:

- 除籍簿の存在: 元の戸籍(帰化事項が記載されているもの)は除籍簿として保存され続ける

- 転籍記録: 新しい戸籍には転籍に関する情報(以前の本籍地等)が載っており、それをたどることで帰化時の戸籍に行き着ける

- 親の氏名: 両親が外国籍のまま自分だけが帰化した場合、戸籍に記載される父母の氏名から外国出身であることが推測される場合がある

あさがお前田行政書士事務所は以下のように説明しています:

「結論として、現在の戸籍に帰化に関する記載が載らないようにすることは可能です。しかし、その人が元々外国人であり日本に帰化したという事実を完全に抹消してしまうことは不可能といえます。」

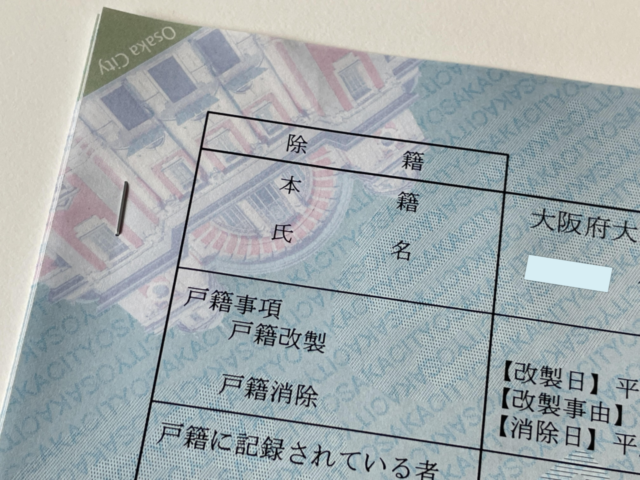

戸籍改製による帰化歴の非表示

もう一つ帰化歴が戸籍から移記されなくなる方法として「戸籍の改製」があります。これは法改正によって戸籍を編製し直すことで、最近では平成6年に改製が行われました。この改製が行われると帰化に関する事項は移記されません。ただし、これは個人の意思でコントロールできるものではありません。

3. 帰化情報の公開制度:官報告示と最近の変更点

官報による帰化情報の公開

帰化が許可された人については、国籍法第10条の規定により、官報にその旨を告示することになっています。2025年3月までは、官報には以下の情報が記載されていました:

- 住所(丁目・番地まで詳細に記載)

- 帰化前の氏名

- 生年月日

2025年4月の制度変更:プライバシーへの配慮

2025年4月1日から官報が電子化されたことに伴い、帰化許可者の官報告示内容も変更されました。新しい制度では以下のようになっています:

- 住所は市町村名まで(政令指定都市および東京都の特別区は区まで)の記載に制限

- 官報の公開期間が90日に限定

- 記事の画像化によりテキスト抽出やテキスト検索を困難化

出典:まつとう行政書士事務所(https://matsutoh-gyosei.sakura.ne.jp/archives/1798)

4. 帰化歴と戸籍開示の政治的側面

政治家の国籍・戸籍開示問題

日本では過去に政治家の国籍や帰化歴に関する問題が注目されたことがあります。特に民進党(当時)の蓮舫代表の「二重国籍」問題では、戸籍謄本の開示要求が議論を呼びました。

蓮舫氏は当初戸籍謄本を公開する考えはないとしていましたが、最終的に2017年7月に日本国籍を選択したことを証明するため戸籍謄本の一部を公開しました。その際、「戸籍を強要されて開示することは前例としてはならない」と強調しています。

この事例は、戸籍情報が個人のプライバシーに関わる情報であると同時に、政治家としての公的な立場にある人物の情報公開の範囲についての議論を引き起こしました。

「制度の抜け穴」という批判

SNSの投稿では、帰化歴が転籍によって新しい戸籍から見えなくなることを「制度の抜け穴」と表現しています。これは特に政治家などの公職にある人物の場合、単に戸籍を開示しただけでは帰化の事実が確認できない可能性があるという問題提起と考えられます。

一方で、個人情報の保護やプライバシー権の観点からは、帰化歴も含めた出自に関する情報は保護されるべきという意見もあります。移住連(移住者と連帯する全国ネットワーク)は2019年に以下のような声明を出しています:

「1975年の『部落地名総鑑事件』の教訓をもとに、企業による採用選考の場で応募者に戸籍謄本の提出や本籍地の確認を求めることは禁じられるようになりました」

5. 戸籍と帰化記録:実務的な視点

戸籍が必要となる場面

日常生活で戸籍謄本が必要になる主な場面は以下の通りです:

- 公正証書遺言を作成するとき

- 相続手続を行うとき

- 保険金の請求をするとき

- パスポートの申請をするとき

- 婚姻届を出すとき

- 年金の請求をするとき

出典:みなとまち行政書士事務所(https://www.office-kani.com/2020/09/17/9694/)

第三者による戸籍取得の制限

帰化歴を含む戸籍情報は基本的に保護されています。第三者が正当な理由なく他人の戸籍や除籍を閲覧・取得することはできないため、プライバシーの観点からは一定の保護があります。弁護士や行政書士などの資格者が業務上必要な場合などを除き、原則として他人の戸籍謄本を取得することはできません。

6. 帰化制度と国籍に関する国際的視点

帰化に関する各国の制度比較

SNSの反応の一つに「海外だと大抵公的書類例えばパスポートとかにも日系とか朝鮮系とかスペイン系とか記載される」という意見がありました。確かに国によっては民族的出自や人種についての情報を公的文書に記載する制度を持つ国もありますが、多くの先進国では差別防止の観点からこうした情報の記載は避ける傾向にあります。

国籍情報の公開範囲の国際比較

国会議員などの公職者の国籍情報の公開範囲は国によって異なります。日本では議員の国籍や帰化歴の公開を義務づける制度はありませんが、一部では「国会議員の『国籍』情報公開は世界の常識」という主張もあります。

2018年の産経新聞系列ZAKZAKの記事によれば:

「帰化した国会議員の存在について、政府は『国籍に関わる個人情報なので回答できない』との立場。外務省の職員採用では二重国籍は不可だが、国会議員に関して規制はない」

7. 制度の在り方と今後の展望

個人情報保護と情報公開のバランス

帰化歴が転籍によって新しい戸籍から見えなくなる仕組みは、個人のプライバシー保護の観点からは合理的な側面もあります。帰化した人が差別や偏見にさらされるリスクを軽減する効果があるとも言えます。

一方で、特に公職にある人物の場合、国籍や帰化に関する情報は有権者が判断するための重要な情報という見方もあります。2022年の産経新聞の記事では中国出身の参議院議員の発言として次のような内容が報じられています:

「日本の帰化制度は、申請時に思想や信条を一切、問うことがない。これはおかしい。外国人が日本人へと帰化する場合に、日本に対しどれだけの愛着があるかを確認すべき」

将来的な制度改革の可能性

2025年4月から官報の電子化に伴い帰化情報の公開方法が変更されたように、戸籍制度も時代に合わせて変化していく可能性があります。また、2025年5月からは戸籍法の改正により、戸籍にフリガナが記載されるようになるなど、戸籍制度自体も少しずつ変わっています。

デジタル化社会の進展に伴い、戸籍情報の管理方法や公開範囲についても今後さらに議論が進む可能性があります。マイナンバー制度との連携なども視野に入れた改革も考えられますが、個人情報保護とのバランスが重要な課題となるでしょう。

まとめ:帰化歴と戸籍制度の理解を深める

日本の戸籍制度において、帰化歴は転籍によって新しい戸籍からは見えなくなるものの、完全に消えるわけではありません。このシステムは個人のプライバシー保護と情報の透明性のバランスの問題を提起しています。

帰化した人が社会的な差別や偏見を避けるために帰化歴を非公開にしたいと考えることは理解できる一方で、特に公職にある人物の国籍や帰化歴に関する情報は公共の利益に関わる場合もあります。

制度としての「抜け穴」という批判は、情報の透明性を求める立場からのものですが、同時に個人のプライバシー権の尊重という観点からの議論も必要です。社会の変化に応じて、戸籍制度や帰化に関する情報公開の在り方も変わっていくことでしょう。

重要なのは、制度への理解を深め、個人の権利と社会の利益のバランスを考慮した上での議論を進めていくことではないでしょうか。

参考文献

[1] みなとまち行政書士事務所, 「【帰化した後の戸籍】について行政書士が詳しく解説しております。」, (2020年9月17日), https://www.office-kani.com/2020/09/17/9694/

[2] あさがお前田行政書士事務所, 「戸籍から帰化の記載を削除できるか?」, https://kika.office-maeda.info/koseki.html

[3] 司法書士事務所エベレスト, 「帰化後の戸籍謄本を見本付きで解説|戸籍に記載される内容は?」, (2025年3月7日), https://osaka-everest.com/kika-koseki-mihon/

[4] 法務省, 「帰化許可者の官報告示について」, (2025年4月1日), https://www.moj.go.jp/MINJI/minji163_00004.html

[5] まつとう行政書士事務所, 「帰化と官報・戸籍」, (2025年5月25日), https://matsutoh-gyosei.sakura.ne.jp/archives/1798

[6] 産経新聞, 「30年以上「二重国籍」だったことがはっきりした蓮舫氏 それでも「差別だ」と批判」, (2017年7月22日), https://www.sankei.com/article/20170722-5QBL6KMLOVNH7B66BODYUPUVXU/

[7] 日経ビジネス, 「戸籍謄本開示と魔女裁判について」, (2017年7月14日), https://business.nikkei.com/atcl/opinion/15/174784/071300102/

[8] 移住連, 「【声明】蓮舫民進党代表の個人情報開示意向表明に関する声明」, (2019年7月1日), https://migrants.jp/news/voice/20190701_7.html

[9] ZAKZAK, 「国会議員の「国籍」情報公開は世界の常識 日本はタブー視」, (2018年6月12日), https://www.zakzak.co.jp/article/20180613-LC5QASWCORME5JGUCGZEM6FRTU/

[10] 産経新聞, 「「政治家は全員出自を明らかにすべき」中国出身で参院選初当選の李小牧氏」, (2025年7月22日), https://www.sankei.com/article/20250722-OCRTZQYRG5GR7MFBYXXOHCV4UU/

[11] キカシンセイネット, 「転籍を行えば帰化事項が削除されると聞きましたが本当ですか?」, http://qa.kikashinsei.client.jp/kikashinseiinq4104.html

[12] 帰化申請大辞典, 「日本の戸籍謄本」, https://kikashinsei-dictionary.jp/03/register-japan/

[13] さむらい行政書士法人, 「外国人の帰化申請、日本国籍の取得支援」, https://samurai-law.com/kika/sub1-11/

[14] 法務省, 「国籍Q&A」, https://www.moj.go.jp/MINJI/minji78.html

[15] 帰化申請サポート, 「帰化後の新戸籍について」, (2024年12月16日), http://kika-shinsei-japan.com/shinkoseki/

コメント

この記事へのトラックバックはありません。

この記事へのコメントはありません。