11.28

日中外交対立激化 高市首相台湾発言とトランプ介入の影響

2025年11月、日中間の外交摩擦が顕著に表面化している。高市早苗首相の台湾有事に関する国会発言をきっかけに、中国側が「一つの中国」原則の侵害として強い非難を展開。一方、米トランプ大統領の中国・習近平国家主席との電話会談後、日本側への助言が報じられ、米国の仲介姿勢が注目を集めている。これにより、中国は米国からの大豆輸入を再開するなど経済的アプローチを強め、日米同盟の結束に微妙な影を落とす可能性が指摘されている。本記事では、これらの事象の時系列と背景を詳述し、地政学的影響を多角的に考察する。

高市首相発言の詳細と中国側の即時反応

2025年11月上旬、日本国会で高市早苗首相は、台湾有事発生時の日本対応について「存立危機事態法に基づき、集団的自衛権行使が可能」との答弁を行った。この発言は、従来の日本政府の曖昧な立場から一歩踏み込んだもので、台湾海峡の安定を重視する日米同盟の文脈で位置づけられる。具体的には、台湾へのミサイル配備計画を念頭に置き、日本領土防衛の観点から介入の可能性を明示した。

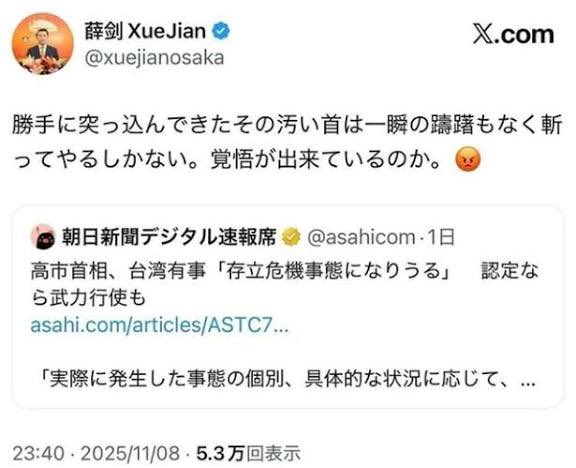

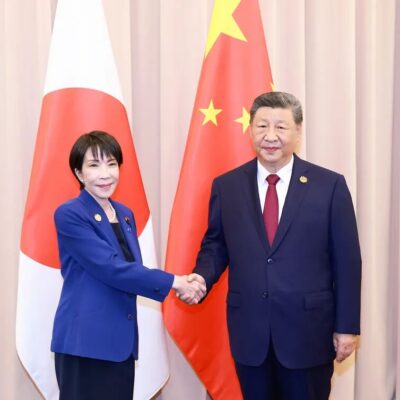

中国外務省は即座に反応を示した。11月12日、王毅外相は定例記者会見で「高市氏の発言は一つの中国原則を公然と侵害する挑発行為であり、日本は痛い代償を払う覚悟をすべき」と述べ、敵国条項を引用した抗議文書を日本大使館に提出した。続いて、11月15日の国連総会関連書簡では、日本を「地域不安定要因」と名指しし、国際社会への周知を図った。中国側の発言は、従来の「戦狼外交」スタイルを彷彿とさせる攻撃性を帯び、趙立堅報道官が「日本は歴史の教訓を忘れたか」と過去の侵略史を蒸し返す内容も含まれた。

これに対し、日本外務省は11月18日の局長級協議で「日本国内の治安は安定しており、中国の主張は根拠薄弱」と反論。高市首相自身は発言撤回を拒否し、「国家の尊厳を守るための正当な立場」と強調した。協議は合意に至らず、両国間の緊張は一層高まった。

トランプ大統領の電話外交とその文脈

事態の転機となったのが、トランプ大統領の介入である。11月24日、トランプ氏は習近平氏と電話会談を実施。議題は貿易摩擦の緩和と台湾問題の安定化で、トランプ氏は「地域の平和が米中経済協力の前提」と強調した。この会談直後、11月25日にトランプ氏は高市首相と電話で協議。ウォール・ストリート・ジャーナル(WSJ)によると、トランプ氏は「中国を刺激しないようトーンを和らげよ」と助言したとされる。日本政府はこれを否定し、「事実無根」と木原稔官房長官が反論したが、複数の米メディアが「トランプ氏のデエスカレーション戦略」と報じた。

トランプ氏の行動は、2025年米中首脳会談の延長線上にある。同会談では、米中が「フェーズ2」貿易合意の枠組みを再確認。中国は米国産大豆の輸入を2025年11月から12月にかけて少なくとも1,200万トン再開することを約束し、USDA(米国農務省)は11月18日に79万2,000トンの販売を発表した。この動きは、トランプ氏の支持基盤である中西部農家への配慮が背景にあり、米中関係の「強い絆」構築を象徴する。中国の輸入再開額は約3億ドル規模で、2024年の貿易戦争余波からの回復を示す。

日本側では、石破茂前首相らが「中国依存の経済構造を無視した外交」と高市氏を批判。11月27日の講演で石破氏は「中国からの輸入品なくして日本経済は成り立たぬ」と警告した。これにより、国内世論は分かれ、内閣支持率は75%を維持する一方で、対中強硬派と穏健派の対立が顕在化した。

日中対立の背景:地政学と経済的要因の交錯

本件の背景には、台湾海峡の戦略的重要性が横たわる。台湾は半導体供給の要衝であり、日本はTSMC(台湾積体電路製造)への投資を拡大中。中国の軍事演習頻度が増加する中、日本は2025年度防衛白書で「台湾有事は日本有事」と位置づけ、ミサイル配備を推進した。これが中国の「核心的利益」侵害とみなされ、言葉の攻防に発展した。

経済面では、中国のレアアース輸出制限や日本製品へのボイコット脅威が現実味を帯びる。2025年上期の日中貿易額は前年比5%減の3,000億ドル規模で、中国依存の日本企業(例: トヨタの部品供給網)は打撃を懸念。一方、トランプ氏の助言は、米中貿易赤字是正(2025年推定2,500億ドル)の観点から来ており、バイデン政権時代からの「競争的共存」路線を継承する。

比較すると、韓国やASEAN諸国は中立を保ち、ベトナム外務省は11月27日に「台湾海峡の平和を望む」と声明を出した。EUも中国の「一つの中国」支持を再確認し、日本は孤立の兆しを見せる。

分析:中国の戦略と日米同盟への影響

中国の対応は、多層的な戦略を反映する。まず、外交レトリックによる世論形成:国内では「日本脅威論」を煽り、支持率向上を図る。国際的には、国連書簡で日本を孤立化させる狙いがある。次に、経済カード:大豆輸入再開はトランプ氏への「恩義」を演出し、米中接近を加速。結果、日米同盟の「隙間」を突き、日本を「米国の尻尾」として位置づける。

メリット・デメリットの観点から、中国にとっては短期的な外交勝利だが、長期的に日本を対中警戒に駆り立てるリスクがある。日本側では、高市氏の強硬姿勢が支持を集める一方、経済損失(推定GDP0.5%減)が懸念される。トランプ氏の介入は、米国の「アジア太平洋ショーダウン」回避意図を示すが、日米安保の信頼性を損なう可能性を孕む。他国比較では、フィリピンが南シナ海で中国に屈した事例(2024年)と対照的で、日本の高市外交は「抵抗モデル」として評価される。

多角的影響として、株価変動が顕著:11月下旬の東京証券取引所日経平均は1.2%下落、中国関連株が主因。地政学的には、QUAD(日米豪印)枠組みの強化が促され、2026年首脳会談で台湾防衛が議題化する見込み。

台湾問題の拡大と地域安全保障の展望

台湾問題は、日中対立の触媒として機能している。2025年、中国人民解放軍の台湾包囲演習は月2回に及び、日本は南西諸島にイージス・アショア配備を急ぐ。中国の反応は、ミサイル配備を「軍事対抗」と非難するものだが、これは自国軍拡(2025年国防予算前年比7%増)の鏡像でもある。

米国視点では、トランプ氏の「アメリカ・ファースト」が日米同盟を条件付きに変える。助言の意図は、米軍負担軽減と貿易優先だが、日本に「自助努力」を促す効果も。結果、中国の「分断工作」が成功すれば、日米の「強い絆」は希薄化する。

経済圧力の具体例と日本企業の対応

中国の経済報復は、過去の事例(2010年尖閣諸島事件時のレアアース禁輸)を想起させる。2025年11月、中国は日本産海鮮類の輸入検査を強化し、福島原発関連品目を「核汚染」として標的に。影響額は数百億円規模で、水産業界が打撃を受ける。

一方、米国大豆輸入再開は、中国の柔軟性を示す。2025年下期の輸入目標は3,000万トンで、ブラジル依存を分散。トランプ氏の支持率(中西部で60%超)はこれで安定し、中国は「米中蜜月」を演出する。

日本企業は、サプライチェーン多角化を加速。例: パナソニックの中国工場移管をベトナムへ(投資額500億円)。しかし、完全脱中国は非現実的で、2025年貿易依存度は20%超を維持。

国際社会の反応と日本の孤立回避策

国際反応は多岐にわたる。フランスは中国の「一つの中国」支持を再確認したが、AP通信は「高市発言の正当性」を報じた。韓国は沈黙を守り、経済的日中接近を優先。ASEAN諸国はベトナムを中心に「平和対話」を呼びかけ、カンボジアは中国寄りの声明を出した。

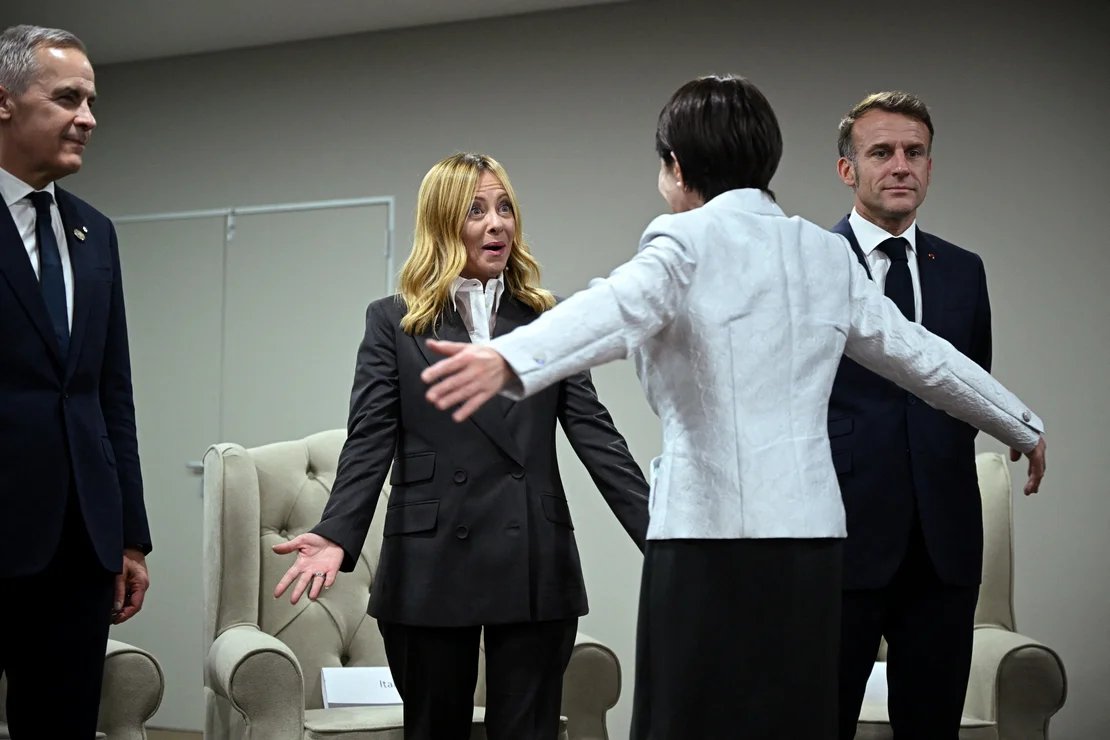

日本は、G20サミット(11月下旬)でメローニ伊首相と連携し、欧州との「価値観外交」を強化。高市氏の支持率75%は、国民の「対中警戒」反映だが、経済界の懸念が政権基盤を揺るがす可能性がある。

日米同盟の再定義と中国の長期戦略

日米同盟は、2025年安保条約改定議論で焦点化。トランプ氏の「負担増要求」は、高市氏のミサイル投資(1兆円規模)と連動する。中国の戦略は、「米中接近による日分断」:大豆輸入は象徴で、半導体分野での米中合弁を画策中。

デメリットとして、中国の孤立化リスク:QUAD強化でインドが対抗。メリットは、ASEAN経済圏の中国優位確保。日本は、AUKUS(豪英米)への準加盟を検討し、孤立回避を図る。

- 高市首相の台湾発言は、日米同盟の防衛強化を象徴するが、中国の即時非難により日中対立がエスカレートした。

- トランプ大統領の電話介入は、米中貿易優先の現実を示し、日本にデエスカレーションを促す内容だった。

- 中国の米国大豆輸入再開(1,200万トン規模)は、経済的「絆」構築の手段として機能し、日米の結束に間接的影響を与える。

- 経済圧力(輸入制限など)は日本企業に打撃を与えるが、多角化策で対応可能。

- 国際反応は分かれ、日本はQUAD活用で孤立を防ぐ姿勢を強めている。

今後注視すべきは、2026年米中首脳会談での台湾議題取り扱いと、日本の日米安保負担増対応。中国の「ほほ笑み外交」シフトが本物か否かも鍵となり、地域安定の鍵を握る。日米の戦略的調整が、対中包囲網の成否を決定づけるだろう。

参考文献:

- Bloomberg: 【コラム】中国の戦術ミス、「戦狼外交」続くと世界が認識 (2025-11-18)

- Reuters: Trump urged Japan’s Takaichi not to aggravate China dispute (2025-11-27)

- Agriculture.com: China Buys at Least 10 U.S. Soybean Cargoes (2025-11-26)

- The New York Times: An Asia-Pacific Showdown (2025-11-27)

- 日本経済新聞: [社説]日中両国は冷静な対話で対立の激化防げ (2025-11-15)

- Wikipedia: 2025 China–Japan diplomatic crisis

コメント

この記事へのトラックバックはありません。

この記事へのコメントはありません。