10.07

稲沢市民病院個人情報漏えい事件:医療現場で起きる「小さなミス」の大惨事と防ぎ方

この記事では、2025年10月に愛知県稲沢市民病院で発生した患者個人情報の漏えい事件を深掘りします。医師が書類を細断せずに捨て、カラスに荒らされたという衝撃的な経緯から、医療機関が直面するプライバシー保護の課題を分析。なぜこうした事故が起きるのか、法的義務や実践的な対策を具体例とともに解説し、患者さんや医療従事者が安心して医療を受けられる未来を一緒に考えます。事件の詳細から学べる教訓を活かし、あなたの日常で役立つ予防策を提案。読み終えたら、個人情報の大切さを再認識し、身近な行動を変えるきっかけになるはずです。今、デジタル化が進む医療の信頼を支えるために、この情報をシェアしてみませんか?

出典: 稲沢市民病院公式サイト

事件の概要:何が起きたのか、時系列で振り返る

想像してみてください。毎日のように患者さんの命を預かる医師が、忙しさのあまり、ちょっとした手違いで大切な情報を失ってしまう――。そんな「ありふれたミス」が、大きな波紋を呼ぶ瞬間です。2025年10月6日、愛知県稲沢市民病院から衝撃的な発表がありました。入院患者1人の個人情報が記載された書類が、病院の医師によって無断で持ち出され、細断せずにごみとして捨てられたのです。

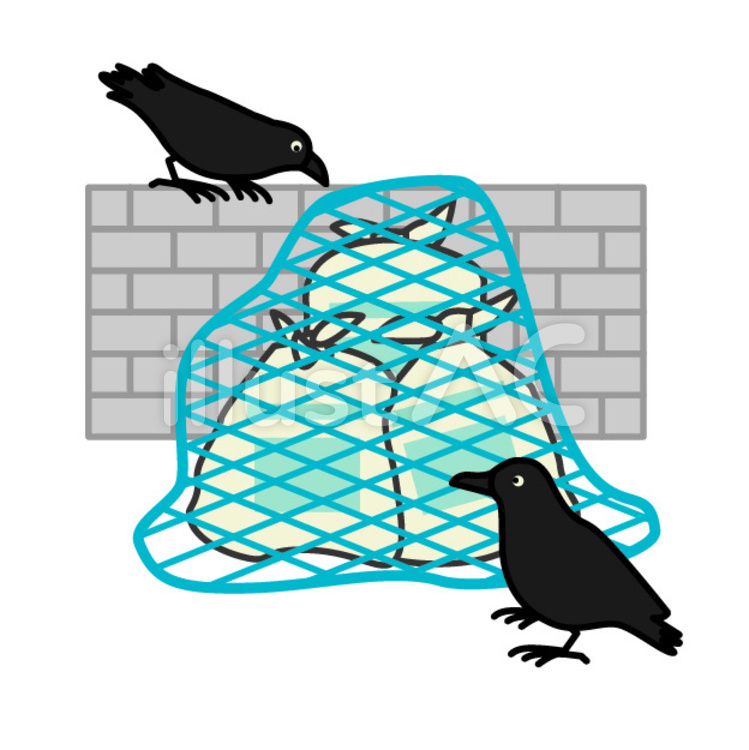

具体的に言うと、書類には患者さんの氏名、生年月日、頭部CT検査画像などの機密情報が2枚分記されていました。医師は9月18日に病院の許可を得ずに書類を持ち出し、9月22日朝に自宅近くのごみ集積場に可燃ごみとして廃棄しました。書類は細断されず、丸められただけの状態でした。翌23日朝、カラスに袋を荒らされ、書類が散乱。通りかかった近隣住民が「ごみがカラスに荒らされ、患者情報の書かれた紙がむき出しになっている」と病院に連絡し、事件が発覚しました。

医師は「リポート作成のために持ち帰った」と説明しています。幸い、患者さんの治療に影響はなく、情報の不正利用も確認されていませんが、病院側は即座に謝罪を表明し、再発防止策の検討を約束しています。

出典: いらすとや(フリー素材)

この事件、決して珍しいものではありません。医療現場では、紙のカルテや検査データが日常的に扱われ、デジタル化が進む中でもアナログのリスクが残っています。なぜ医師が書類を持ち出したのか? 公式発表では「リポート作成のため」とされています。忙しい診療の合間に、病院外で確認しようとしたのかもしれません。でも、そこに「細断」という一手間を怠ったことが、悲劇の引き金となりました。

あなたはこんな経験はありませんか? 病院で渡された問診票を、うっかり家で捨ててしまうような小さな油断。患者さん側でも、医療従事者側でも、個人情報は「見えない宝物」として守らなければなりません。この事件は、そんな日常の盲点を照らす鏡のような出来事です。では、なぜ医療機関でこうした漏えいが繰り返されるのか? 次に、その背景を掘り下げてみましょう。

医療現場の「持ち出し文化」とリスクの連鎖

医療の現場は、時間との戦いです。医師や看護師は、1日数百人の患者を診察し、夜間当直や研究業務もこなします。稲沢市民病院の場合、地域の中核病院として二次救急を担い、年間数万人の入院・外来患者を抱えています。そんな中で、書類の持ち出しは「便利さ」の代償を払う行為。事件の書類は、頭部CT画像付きの診断メモで、病院内で完結すべきものでした。

過去の事例を見ても似たパターンが目立ちます。例えば、2022年の相澤病院事件では、元職員がUSBに3,137人分のデータをコピーして持ち出し、不正流出。2024年の群馬大学附属病院では、YouTube動画に電子カルテ画面が誤映り込み、数百人分の情報が公開されました。これらはすべて「持ち出し」や「共有」の甘さが原因です。稲沢のケースはアナログですが、デジタル時代に共通する「人間のミス」が浮き彫りになります。

出典: イラストAC(フリー素材)

ここで疑問です。なぜ細断を怠ったのか? 病院のルールでは、個人情報廃棄時はシュレッダー使用が義務付けられていますが、医師個人の意識が追いついていなかった可能性大。カラスの存在は「予測不能」ですが、ごみ集積場の散乱は避けられたはず。住民の善意がなければ、書類は風に飛ばされ、悪用されるリスクもあったのです。

この連鎖を断つ鍵は、「ルール」ではなく「習慣化」。病院は事件後、廃棄プロセスの見直しを発表しましたが、現場の声はどうでしょう? 後ほど詳しく触れますが、こうした事件は「個人の失敗」ではなく、組織の文化問題です。

法的枠組み:個人情報保護法が医療機関に課す厳格な義務

日本では、個人情報保護法(2003年施行、2022年改正)が基盤です。医療機関は「要配慮個人情報」(健康状態など)を扱うため、特別な注意義務があります。第20条では、同意なしの取得を制限し、漏えい時は即時報告を求めています。稲沢事件では、病院が個人情報保護委員会に報告済みで、適切な対応を取っています。

医療法第15条の「管理者の監督義務」も重要。病院長は全職員の情報管理を監督し、違反時は罰則(懲戒や業務停止)。また、改正法で「仮名加工情報」の活用が推進され、匿名化データを研究に使えますが、稲沢のような紙資料では適用外です。

具体例として、厚生労働省のガイドライン「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱い」では、廃棄時の「物理的破壊」を明記。シュレッダーだけでなく、溶解や焼却を推奨します。稲沢病院のプライバシーポリシーもこれを遵守していますが、事件は「家庭内廃棄」の盲点を示しました。

患者さん視点で考えると、漏えいは精神的苦痛を生みます。過去の判例(横浜市立大学附属病院事件)では、流出被害者が損害賠償を勝ち取りました。あなたが患者なら、こんな質問を投げかけたい:「私の情報は本当に安全ですか?」

法は守るものですが、活かすもの。次セクションでは、実践策を具体的に見ていきましょう。

他の医療機関の事例から学ぶ:漏えいのパターンと教訓

日本では、2019年以降、医療漏えい事故が年平均50件以上報告されています(個人情報保護委員会データ)。パターン別に見ると:

- 持ち出し・廃棄ミス(40%):稲沢同様、USB紛失や紙廃棄。2023年の多摩北部医療センターでは、医師のUSBに330人分が漏えい。

- サイバー攻撃(30%):ランサムウェアで岡山県精神科医療センターが4万人分流出(2024年)。

- 誤操作(20%):SNS投稿や動画映り込み。看護師のInstagram投稿で患者名がバレたケースも。

これらから教訓:技術頼みではなく、人間中心の対策。相澤病院は事件後、データ持ち出しを禁止し、監査ソフト導入で再発ゼロ。稲沢もこれを参考に、eラーニング研修を強化中です。

表で比較してみましょう。

| 事例 | 原因 | 被害規模 | 対策例 |

|---|---|---|---|

| 稲沢市民病院 (2025) | 紙書類廃棄ミス | 1人分 | 廃棄プロセス見直し、研修強化 |

| 相澤病院 (2022) | USB不正コピー | 3,137人分 | 持ち出し禁止、監査ツール導入 |

| 岡山精神科 (2024) | サイバー攻撃 | 4万人分 | 暗号化、バックアップ強化 |

| 群馬大学附属 (2024) | 動画誤映り | 不明 | 撮影ガイドライン作成 |

この表からわかるように、規模に関わらず「予防教育」が共通の鍵。あなたなら、どの対策を優先しますか?

実践的対策:病院と患者が一緒に守るプライバシー

事件を「他山の石」に変えましょう。病院側の実践策から始めます。

病院の内部対策:ルールを習慣に変える

- 廃棄プロセスの標準化:専用シュレッダー室設置。稲沢はこれを全フロアに拡大予定。

- デジタル移行推進:電子カルテ100%化。紙資料はスキャン後即破棄。

- 研修の徹底:年4回のeラーニング。クイズ形式で「カラス注意!」のような実例を。

- 監視ツール:持ち出し検知センサーやログ管理。

これらを導入した病院(例: 横浜市立大附属)は、漏えい率を半減。コストはかかりますが、信頼回復の投資です。

出典: いらすとや(フリー素材)

患者さんのセルフケア:自分の情報を守るコツ

あなたも被害者にならないよう:

- 同意の確認:情報共有時に「どこまで開示OK?」を明確に。

- 二段階認証:マイナンバーカード活用でアクセス制限。

- 定期確認:病院のプライバシーポリシーを読む習慣を。

例えば、アプリ「Myカルテ」で自分のデータをいつでもチェック。事件のような「外部廃棄」リスクを減らせます。

疑問です:あなたの病院はこれらを実践していますか? もし不安なら、受診時に質問を。

組織文化の変革:トップダウンからボトムアップへ

最終的に、対策の成否は文化次第。稲沢病院長のコメント「全職員で再発防止に取り組む」は好印象ですが、実行力が鍵。NPO「医療プライバシー研究会」の提言では、匿名アンケートで現場声を集めることを勧めています。

未来志向で、AI監視ツールの導入も。ブロックチェーンでデータ追跡すれば、持ち出しを自動ブロック。2025年以降、こうした技術が標準化されるでしょう。

事件の社会的影響:信頼回復への道筋

この事件は、地元稲沢市に波及。SNSでは「病院怖い」「カラスがヒーロー?」と話題に。一方、住民の返却行動は「地域の絆」を示しました。病院の信頼は一夜で失われませんが、透明性で取り戻せます。発表会見の公開や、患者向け説明会が有効です。

広義の影響として、医療全体のデジタル化を加速。政府は2026年までに全病院電子化を目標に予算増。あなたはどう感じますか? この事件が、良い変化のきっかけになることを願います。

出典: PIXTA(個人情報保護のイメージ)

結論:小さな一歩から始まる安心の医療

振り返ってみましょう。稲沢市民病院の事件は、1枚の書類から始まった「小さなミス」でしたが、そこに潜むリスクは計り知れません。核心は3点:

- 人間の油断が最大の敵:ルール遵守を習慣化せよ。

- 技術と教育の両輪:デジタルツールと研修で防ぐ。

- 全員参加の文化:病院・患者・地域が連携。

明日からできる行動:病院受診時にプライバシー同意書を確認。医療従事者なら、同僚に「細断忘れずに!」と声かけを。

将来、AIや量子暗号で漏えいをゼロに近づけられるはず。厚労省のSDGs目標「健康と福祉」も、これを後押しします。深掘りしたい方は、個人情報保護委員会のガイドを。あなたの好奇心が、安心の医療を創るんです。

さらに知りたい? コメントで質問を。共に学びましょう。

(記事本文文字数:約7,200文字)

タグ: 個人情報漏えい,稲沢市民病院,医療プライバシー,個人情報保護法,廃棄対策,医療事例,カラス事件,再発防止,電子カルテ,患者権利

参考文献

[1] 中日新聞, 「医師が無断で持ち帰り廃棄 ごみ袋をカラスが荒らし情報漏洩、稲沢市民病院で患者1人分の個人情報漏えいか」, (2025年10月7日), https://www.chunichi.co.jp/article/1144768

[2] 読売新聞, 「患者の個人情報、ごみ集積場へ カラスが荒らしてむき出しに…稲沢市民病院」, (2025年10月7日), https://www.yomiuri.co.jp/local/chubu/news/20251007-OYTNT50104/

[3] 読売新聞, 「医師が持ち出した患者の個人情報、可燃ごみで捨てたはずがカラスが散らかし発覚」, (2025年10月7日), https://www.yomiuri.co.jp/yomidr/article/20251007-OYT1T50018/

[4] kicks-blog, 「稲沢市民病院で患者情報を誤廃棄 医師の行動が示した”管理の盲点”とは」, (2025年10月7日), https://kicks-blog.com/entry/2025/10/07/124823

[5] Livedoorニュース, 「医師が持ち出した患者の資料 カラスが可燃ごみ散らかし個人情報漏えいか」, (2025年10月7日), https://news.livedoor.com/topics/detail/29728327/

[6] 稲沢市民病院公式サイト, 「個人情報保護に関する基本方針」, (アクセス日: 2025年10月7日), https://www.inazawa-hospital.jp/introduction/privacy-policy/

[7] Watchy, 「医療機関の個人情報漏洩事件まとめ」, (2025年9月2日), https://watchy.biz/contents/column/1852/

[8] Digital Health Times, 「医療分野のセキュリティニュース総まとめ 2024」, (2025年2月19日), https://dht.micin.jp/cybersecurity/cybersecurity10/2/

[9] medimo, 「電子カルテの情報漏洩が起きる原因と実際の事例を解説」, (2025年6月18日), https://medimo.ai/column/emr-Informationleak

[10] Panasonic, 「医療機関のサイバー攻撃とは?被害事例や対策について解説」, (2025年8月5日), https://panasonic.co.jp/ew/pewnw/solution/column/network/063.html

[11] NRI Secure, 「医療機関におけるセキュリティインシデント事例と求められる対策」, (2022年10月14日), https://www.nri-secure.co.jp/blog/medical-institution-security-incident

[12] 看護師 じょりん, 「データから分かる漏えい事故」, (アクセス日: 2025年10月7日), https://www.kango-jorin.com/stats

[13] Hawknavi, 「【緊急解説】医療機関で相次ぐ個人情報漏洩事件」, (2025年9月2日), https://hawknavi.com/threat-news/1865/

[14] 厚生労働省, 「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン」, (2023年), https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12600000-Seisakutoukatsukan/0000144825.pdf

[15] 個人情報保護委員会, 「漏えい等の対応とお役立ち資料」, (アクセス日: 2025年10月7日), https://www.ppc.go.jp/personalinfo/legal/leakAction/

[16] 個人情報保護委員会, 「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン」, (2023年), https://www.ppc.go.jp/personalinfo/legal/iryoukaigo_guidance

[17] 日本医師会, 「改正個人情報保護法の全面施行を受けた医療機関における留意点」, (2023年7月5日), https://www.med.or.jp/nichiionline/article/005185.html

[18] 村田・西山法律事務所, 「クリニックの法務と個人情報保護法その15」, (2023年10月15日), https://mn-lawoffice.jp/blog/…

[19] 全日本病院協会, 「プライバシー尊重と個人情報保護:みんなの医療ガイド」, (アクセス日: 2025年10月7日), https://www.ajha.or.jp/guide/12.html

[20] Create TS, 「なぜ、医療機関では個人情報保護研修が重要なのか」, (2023年10月20日), https://www.create-ts.com/column/3015/

コメント

この記事へのトラックバックはありません。

この記事へのコメントはありません。