07.24

天才数学者木村建次郎が紐解く脳の永続性理論:「脳に寿命はない」という革命的発想の真実

出典:Nature Asia(https://www.natureasia.com/ja-jp/partner-contents/discovering-a-theory-to-visualize-the-world)

数学の天才が辿り着いた生命の真理

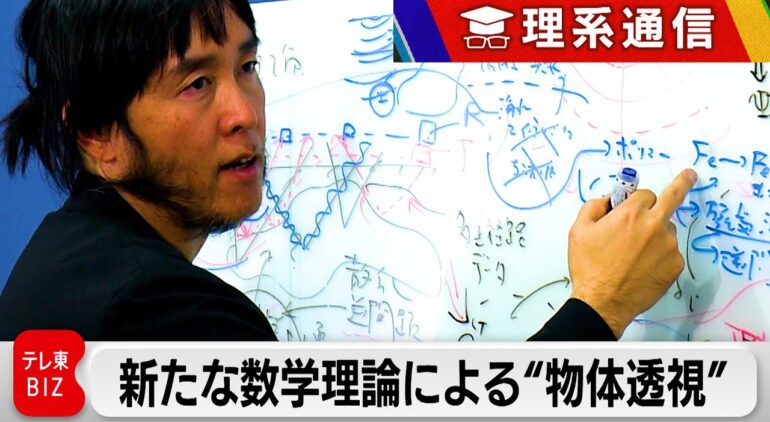

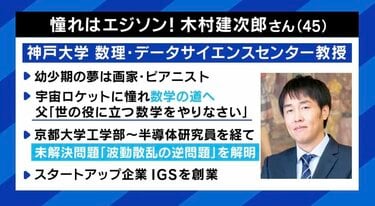

木村建次郎氏(1978年生まれ)は、応用数学者として世界の注目を集める一方で、生命科学の領域でも革新的な理論を提唱している。彼の研究の根幹にあるのは、「死の根本原因は脳死であり、脳機能を維持できれば理論上は寿命を延ばせる」という発想である。

この理論の背景には、神経細胞の特殊な性質がある。皮膚や筋肉といった他の細胞とは異なり、脳の神経細胞(ニューロン)は「非分裂細胞」として知られ、生体組織の中で最も寿命が長い細胞である。長崎大学医学部解剖学第一教室の研究によると、神経細胞は生物個体の老化を考える上で最も重要な細胞であり、その特性を理解することが長寿の鍵となるとされている。

脳細胞の特殊性:老化しない細胞の秘密

興味深いことに、脳科学の最新研究では「脳細胞は老化しない」という事実が明らかになっている。WIREDが2013年に報じた研究結果によると、皮膚や筋肉、骨と違って、脳細胞は基本的に老化しないという特性を持っている。この発見は、木村氏の理論を科学的に支持する重要な根拠となっている。

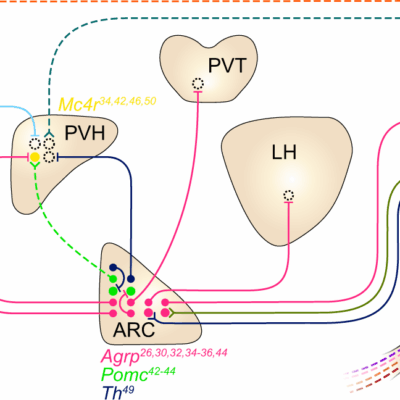

では、なぜ人は年齢とともに認知機能が衰えるのだろうか。木村氏は、その原因を「脳神経の遮断」にあると考えている。つまり、脳細胞自体が老化して死ぬのではなく、神経細胞間の接続が遮断されることで、脳全体の機能が低下するというのだ。

出典:Goo ブログ(https://blog.goo.ne.jp/houdaihousaisantouka/e/23a336d429d22d933e70ccff7128d5c0)

波動散乱の逆問題から生まれた医療革命

木村氏の生命科学への貢献は、彼が7年間をかけて解決した「波動散乱の逆問題」から始まっている。この数学的突破により、従来のCTスキャンやMRIとは全く異なる観点から人体を可視化する技術が誕生した。

脳の電気的活動の可視化技術

最も革命的なのは、人間の脳内の電気の流れを可視化する技術である。この技術により、アルツハイマー病などの神経回路の問題を特定し、将来的には脳の修復も理論的に可能になるという。木村氏自身も「アルツハイマー病などの神経回路の問題を特定し、将来的には脳の修復も理論的に可能になる」と語っている。

この可視化技術の原理は、「物質はすべて波でできているため、固有振動数を計算できれば物質をすべて投影できる」という物理学の基本原理に基づいている。脳の神経細胞も例外ではなく、その電気的活動を波として捉えることで、従来は見ることができなかった脳内の詳細な状態を把握できるようになった。

被曝ゼロの診断技術による安全な脳検査

木村氏が開発したマイクロ波技術は、被曝することなく0.3mmという微小な異常まで検出できる。この技術を脳の検査に応用することで、従来のX線CTやMRIでは困難だった頻繁な脳の状態チェックが可能になる。これにより、脳の機能低下を早期に発見し、適切な介入を行うことで、神経細胞間の接続を維持することができると期待されている。

脳神経の遮断メカニズムと修復の可能性

木村氏の理論の核心は、「癌で死ぬのではなく、脳神経が遮断されるために死ぬ」という考えにある。この仮説は、神経科学の最新研究とも整合性を持っている。

神経細胞死のメカニズム解明

J-Stageに掲載された神経細胞死に関する研究によると、神経変性疾患および脳血管性疾患の病態解明において、細胞死メカニズムの理解が重要であることが示されている。しかし、木村氏はさらに一歩進んで、神経細胞の死そのものよりも、神経細胞間の接続(シナプス)の遮断が生命活動の停止につながると考えている。

これは革新的な視点である。従来の医学では、細胞の死が病気や老化の原因とされてきたが、木村氏は細胞間のネットワークの断絶こそが真の問題だと指摘している。この理論に基づけば、個々の神経細胞が生きていても、それらを結ぶネットワークが断たれれば、脳は機能を失うことになる。

修復技術への展望:マイクロプロームの可能性

木村氏が描く未来には、原子や分子レベルをコントロールする「マイクロプローム」の開発がある。この技術により、ナノレベルで神経回路を修復したり、損傷した脳の一部を半導体や金属で置き換えることを目指している。

この構想は決してSFの世界の話ではない。すでに脳科学の分野では、神経幹細胞を用いた神経変性疾患の治療や損傷神経系再生に向けた研究が進んでいる。文部科学省の資料によると、こうした基礎研究の知見をもとに、実際の治療応用への道筋が見えてきている。

出典:ABEMA TIMES(https://times.abema.tv/articles/-/10133456?page=1)

「寿命がなくなる」未来への科学的根拠

木村氏は「50年から100年後には寿命がなくなる」と予測している。この大胆な予言は、単なる空想ではなく、彼の数学的・科学的な分析に基づいている。

神経細胞の特殊な寿命特性

前述したように、神経細胞は生体内で最も寿命が長い細胞である。実際、研究によると神経細胞は基本的に分裂せず、一度形成されると生涯にわたって機能を維持する能力を持っている。この事実は、適切な環境を維持できれば、脳の機能を無期限に保てる可能性を示唆している。

アポトーシス(細胞死)の制御

夢ナビ講義で解説されているように、細胞には様々な死に方がある。寿命で死ぬ細胞もあれば、アポトーシスといって自殺する細胞もある。重要なのは、これらの細胞死は「人の健康を守るため」に起こるということだ。

木村氏の理論では、神経細胞の死や接続の遮断も、何らかの外的要因や内的な異常によって引き起こされるものであり、これらの要因を制御できれば、脳の機能を維持し続けることができるとしている。

化学反応の完全解明による新たな可能性

木村氏のもう一つの革新は、「有限温度密度反関数理論」による化学反応のコンピューターシミュレーションである。この技術により、従来では計算が不可能だった複雑な化学反応を予測できるようになった。

この技術を生体内の化学反応に応用することで、神経細胞の機能維持に必要な物質の合成や、有害物質の除去など、脳の健康維持に関わる化学的プロセスを精密に制御できる可能性がある。現在のAIが人間の実験データを学習するだけなのに対し、この技術では化学反応そのものをシミュレーションできるため、これまで存在しなかった神経保護物質や修復物質の開発も可能になるかもしれない。

実現に向けた技術的課題と解決策

木村氏の理論を実現するためには、いくつかの技術的課題がある。しかし、彼の過去の実績を見る限り、これらの課題も解決可能と考えられる。

脳内環境の精密な制御

脳の機能を維持するためには、神経細胞を取り巻く環境を最適な状態に保つ必要がある。これには、酸素や栄養素の供給、老廃物の除去、pH値の調節など、多くの要素が関わっている。

木村氏の可視化技術により、これらの要素をリアルタイムで監視することが可能になる。脳内の電気的活動だけでなく、化学的な変化も可視化できれば、必要な介入を適切なタイミングで行うことができる。

神経接続の人工的な維持・再生

神経細胞間の接続が遮断されることが死の原因だとすれば、これらの接続を人工的に維持または再生する技術が必要になる。木村氏が構想するマイクロプロームは、まさにこの目的のための技術である。

ナノレベルで神経回路を操作できれば、損傷した接続を修復したり、新たな接続を形成したりすることができる。また、必要に応じて生体組織の一部を人工的な材料で置き換えることも可能になるだろう。

個体差への対応

人間の脳は一人ひとり異なっており、最適な維持方法も個人によって変わる可能性がある。木村氏の化学反応シミュレーション技術は、この問題を解決する鍵となるかもしれない。個人の遺伝的特徴や生活環境に基づいて、その人に最適な脳維持プログラムを設計することができれば、より効果的な寿命延長が可能になる。

出典:YouTube(https://www.youtube.com/watch?v=SgjF7qFB4r8)

社会的インパクトと倫理的考慮

木村氏の理論が実現すれば、社会に与える影響は計り知れない。彼自身も「寿命問題が解決されれば人類が宇宙人との遭遇など共通の長期目標に協力して取り組める世界になる」と語っている。

戦争と資源争いの根本的解決

木村氏は、寿命という制約が戦争や資源の奪い合いの原因になっていると考えている。確かに、人間の行動の多くは限られた時間の中で何かを成し遂げようとする焦りや、次世代に何かを残そうとする衝動から生まれている。

もし寿命がなくなれば、このような時間的プレッシャーがなくなり、より長期的で協調的な視点で物事を考えられるようになるかもしれない。資源についても、無限の時間があれば持続可能な方法で利用することが可能になり、奪い合いの必要がなくなる可能性がある。

教育と知識の蓄積

現在の社会では、個人が生涯をかけて蓄積した知識や経験は、その人の死とともに失われてしまう。しかし、寿命がなくなれば、一人の人間が何世紀にもわたって学習を続け、膨大な知識と経験を蓄積することができる。

これは人類全体の知的レベルの向上につながり、科学技術の発展速度も格段に上がるだろう。また、異なる時代を生きた人々が直接対話できるようになるため、歴史的な知識の伝承もより正確になる。

倫理的な課題への対応

一方で、寿命の延長は多くの倫理的課題も提起する。人口の制御、社会構造の変化、世代間の格差など、解決すべき問題は山積している。

しかし、木村氏の技術は段階的に実現されると考えられるため、社会もそれに合わせて適応していく時間がある。また、彼の可視化技術により、社会全体の健康状態や幸福度を客観的に測定することも可能になるかもしれない。これにより、より科学的で合理的な社会制度の設計が可能になるだろう。

現在の研究進展と将来の展望

木村氏の理論は、理論段階にとどまることなく、着実に実用化に向けて進んでいる。彼はスタートアップ企業「Integral Geometry Science」を創業し、世界初の可視化テクノロジーとして4つの技術を開発している。

医療分野での実用化

すでに医療分野では、木村氏の技術の実用化が進んでいる。マイクロ波マンモグラフィーによる乳がん検査は、被曝ゼロで高精度な診断を可能にし、多くの女性の命を救っている。この技術の成功は、脳の検査への応用の可能性を示している。

2017年には第1回日本医療研究開発大賞を受賞し、内閣官房健康・医療戦略室主催で首相官邸にて表彰されるなど、その技術の価値は国家レベルで認められている。

産業界での実装

エネルギー分野では、リチウムイオン電池の内部を可視化する技術が実用化され、中国、日本、韓国の多くの企業でテストが行われている。この技術により、電池の爆発事故を事前に防ぐことができるようになった。

また、セキュリティ分野では、体内に隠した銃器も検知できるウォークスルー型セキュリティシステムが開発され、USJやディズニーランドに既に導入されている。これらの実績は、木村氏の技術が単なる理論ではなく、実用的な価値を持つことを証明している。

宇宙開発への展開

木村氏の技術は地球上の応用にとどまらない。宇宙航空研究開発機構(JAXA)のプロジェクトでは、月深部の立体構造を断層映像化する技術の開発が行われている。また、人工衛星に搭載して地球の資源探査も実施されており、金、石油、天然ガスなどの鉱物資源の探査に活用されている。

これらの技術は、将来的に宇宙空間での人類の活動をサポートする重要な基盤技術となる可能性がある。寿命が延びれば、宇宙開発に必要な長期間のミッションも現実的になり、人類の活動範囲は大幅に拡大するだろう。

出典:NewsPicks(https://newspicks.com/movie-series/11/?movieId=5210)

批判的検討と科学的妥当性

木村氏の理論は革新的である一方、科学的な妥当性についても慎重に検討する必要がある。

既存の科学的知見との整合性

神経細胞が老化しないという事実は、確かに科学的に確認されている。また、神経変性疾患の多くが神経細胞間の接続の問題に起因することも、現在の神経科学の知見と一致している。

しかし、脳の機能維持が寿命の延長に直結するかどうかは、さらなる研究が必要な分野である。心臓や肝臓などの他の臓器の機能低下が寿命に与える影響も考慮する必要があり、脳だけの問題として捉えるのは不十分かもしれない。

技術的実現可能性の評価

木村氏の過去の実績を見る限り、彼が提唱する技術の多くは実現可能性が高いと考えられる。特に、これまで不可能とされてきた「波動散乱の逆問題」を解決した実績は、他の困難な課題も解決できる可能性を示している。

ただし、生体システムの複雑さは、物理的な可視化技術とは次元が異なる問題である。生命現象には物理学や数学だけでは説明できない側面もあり、生物学、医学、心理学など、多分野の協力が必要になるだろう。

段階的実現の重要性

木村氏の理論の完全な実現には長い時間がかかるかもしれないが、その過程で得られる技術や知見は、現在の医療や社会に大きな貢献をもたらすだろう。

例えば、脳の可視化技術は、アルツハイマー病や認知症の早期発見と治療に革命をもたらす可能性がある。また、神経接続の修復技術は、脳卒中や事故による脳損傷の治療に応用できるかもしれない。

これらの中間的な成果を積み重ねることで、最終的には木村氏が描く「寿命のない社会」の実現に近づくことができるだろう。

結論:科学が切り開く新たな人類の可能性

木村建次郎氏の「脳に寿命はない」という理論は、現在の生命科学の知見に基づいた合理的な仮説である。神経細胞の特殊な性質、脳の可視化技術の発展、化学反応の精密な制御など、複数の技術的突破が組み合わさることで、従来は不可能と思われていた寿命の延長が現実のものとなる可能性がある。

重要なのは、この理論が単なる空想ではなく、具体的な科学的根拠と実用化に向けた取り組みに支えられていることである。木村氏はこれまでも、理論から実装まで一貫して取り組む姿勢を示してきており、今回の寿命延長理論についても、同様のアプローチで実現に向けて進んでいくと期待される。

もし木村氏の予想通り、50年から100年後に寿命がなくなるとすれば、それは人類史上最大の変革となるだろう。戦争や資源争いの根本的解決、知識の蓄積による文明の飛躍的発展、宇宙規模での人類の活動拡大など、その影響は計り知れない。

一方で、社会制度や倫理観の変化にも対応していく必要がある。しかし、木村氏の技術により社会全体を科学的に分析できるようになれば、より合理的で公正な社会の設計も可能になるかもしれない。

科学技術の力で人類の根本的な制約を乗り越える。木村建次郎氏の挑戦は、まさに人類の新たな可能性を切り開く壮大なプロジェクトと言えるだろう。私たちは今、科学が現実を変える歴史的瞬間に立ち会っているのかもしれない。

参考文献

[1] 神戸大学数理データサイエンスセンター, 「木村建次郎教授の研究概要」, Wikipedia, https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%A8%E6%9D%91%E5%BB%BA%E6%AC%A1%E9%83%8E

[2] Nature Asia, 「世界を見尽くす理論の発見」, 2024年, https://www.natureasia.com/ja-jp/partner-contents/discovering-a-theory-to-visualize-the-world

[3] 見えない世界を見える化する革命:木村健次郎教授が描く技術と未来, Note, 2025年5月30日, https://note.com/lofty_donkey6819/n/n1431b3386bb3

[4] 長崎大学医学部解剖学第一教室, 「神経細胞の寿命特性に関する研究」, https://www.med.nagasaki-u.ac.jp/anatomy1/02_gaiyou/02_gaiyou.html

[5] WIRED Japan, 「脳は老化しない!?:研究結果」, 2013年10月9日, https://wired.jp/2013/10/09/brain-aging/

[6] J-Stage, 「神経細胞死と神経変性疾患の最先端研究」, https://www.jstage.jst.go.jp/article/fpj/130/6/130_6_477/_pdf

[7] J-Stage, 「脳の老化と寿命制御」, https://www.jstage.jst.go.jp/article/geriatrics1964/41/3/41_3_266/_pdf

[8] 文部科学省, 「国内外における脳科学研究の現状と問題点について」, https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/gijyutu/gijyutu0/shiryo/attach/1267225.htm

[9] 東京大学, 「研究成果:神経細胞の生死を決定する時期を発見」, 2017年6月16日, https://www.u-tokyo.ac.jp/focus/ja/press/p01_170616_02.html

[10] 順天堂大学, 「エクソソームの機能を解明し脳梗塞の新たな治療法を確立する」, https://www.juntendo.ac.jp/branding/report/sohatsu_03/

[11] 夢ナビ講義, 「細胞の死、私たちの健康を守っている!」, https://yumenavi.info/vue/lecture.html?GNKCD=g008876

[12] ABEMA TIMES, 「物を透視する技術が世界を変える?」, 2024年7月7日, https://times.abema.tv/articles/-/10133456?page=1

[13] YouTube, 「超難問『波動散乱の逆問題』とは?」, 2025年4月29日, https://www.youtube.com/watch?v=KI-dS88OF58

[14] YouTube, 「100年後には寿命がなくなる?木村建次郎が目指す未来」, 2025年5月17日, https://www.youtube.com/watch?v=FWdZIm6SY5U

[15] NewsPicks, 「数学の天才が挑む化学反応の原理完全解明」, 2025年4月28日, https://newspicks.com/movie-series/11/?movieId=5210

タグ: 木村建次郎, 脳科学, 寿命延長, 神経細胞, 波動散乱の逆問題, 可視化技術, 神戸大学, 応用数学, 医療技術, 未来科学

コメント

この記事へのトラックバックはありません。

この記事へのコメントはありません。