地球の内部で起きている驚異的な現象が、私たちの時間の概念そのものを変えつつあります。この記事では、地球の自転速度上昇の謎と、その背後にある複雑なメカニズムを詳しく解説し、現代文明への影響まで包括的にお伝えします。

出典:イランのダマーバンド山で撮影された星の軌跡。長時間露光によって描かれる円形の軌跡は、地球の自転の証拠である(ナショナルジオグラフィック日本版)

2025年7月10日:記録に残る「最短の1日」

2025年7月10日は、現代的な時間測定が始まって以来、最も短い1日として記録されました。この日は通常の24時間よりも1.38ミリ秒短い時間で地球が1回転を完了しました。国際地球回転・基準系事業(IERS)および米海軍天文台のデータによると、この現象は単発的なものではなく、継続的な傾向の一部であることが判明しています。

興味深いことに、この現象は7月10日だけに留まりません。7月9日と22日も標準的な24時間より短く、8月5日も1.25ミリ秒短い「歴史的に短い1日」になると予測されています。

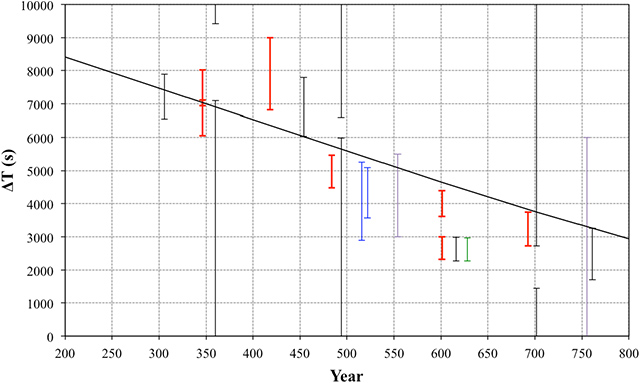

出典:地球の自転速度変化を示すグラフデータ(アストロアーツ)

近年の自転速度上昇傾向

米海軍天文台地球姿勢部門の天文学者ニコラス・スタマタコス氏は、「過去10年間、1日の平均的な長さはおおむね短くなってきており、特に過去5年ほどはその傾向が顕著で、1日が24時間に満たないこともあった」と指摘しています。

実際に、2024年7月5日には観測史上最短となる「1日=23時間59分59.99834秒」が記録され、これは標準時間より1.66ミリ秒短いものでした。このデータは、地球の自転速度上昇が一時的な現象ではなく、継続的な変化であることを示しています。

地球内部の神秘的なメカニズム

内核と外核の複雑な関係

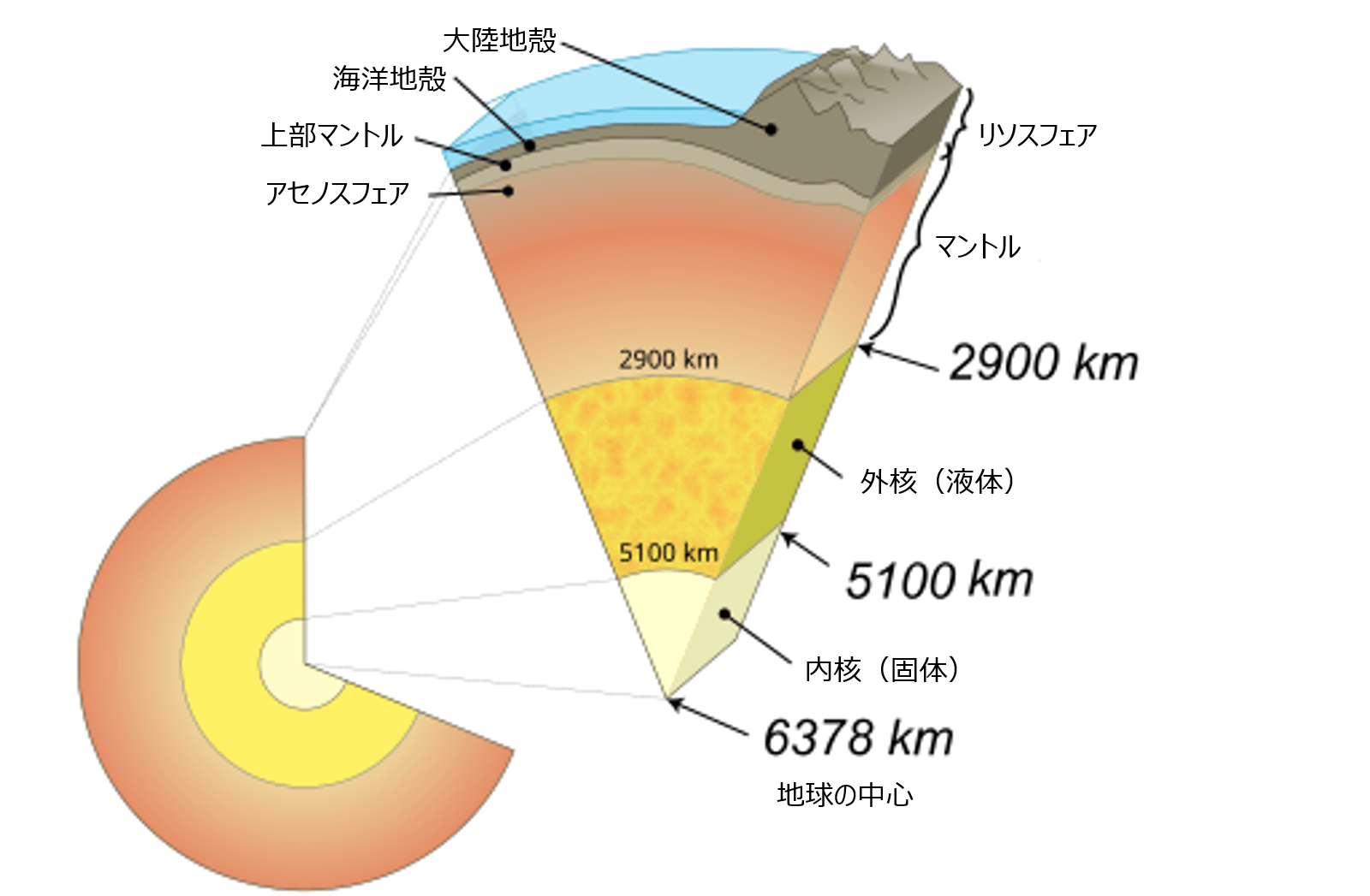

地球の自転速度変化の背後には、地球内部の複雑な構造が関わっています。地球の中心部は以下のような層構造になっています:

- 内核(固体の鉄・ニッケル合金):約1,220km半径

- 外核(液体の鉄・ニッケル合金):約2,200km厚

- マントル(高温の岩石):約2,900km厚

- 地殻(固体の岩石):平均約35km厚

出典:地球内部の詳細な層構造図(地理ラボ)

角運動量保存の法則が働く内部システム

地球内部では、物理学の基本法則である「角運動量保存の法則」が働いています。これは、フィギュアスケーターが腕を体に引き寄せると回転速度が上がるのと同じ原理です。

過去50年間にわたって継続している現象:

- 液体の外核:回転速度が徐々に減速

- 固体部分(地殻・マントル):外核の減速を補うために加速

- 全体の角運動量:一定に保たれる

この内部システムの変化が、地表で観測される自転速度の上昇につながっているのです。

自転速度変化の多重要因分析

天体力学的要因

月の引力による影響:

地球の周りを楕円軌道で周回する月の位置によって、自転速度に周期的な変動が生じます:

- 月が赤道近くにある時:引力により自転速度が減速

- 月が極地近くにある時:自転速度が加速

- 変動周期:約14日間(月の軌道周期の半分)

大気と海洋の季節変動

夏季の自然な加速現象:

夏の間、地球は自然に速く回転する傾向があります。これは以下のメカニズムによるものです:

- ジェット気流の変動:夏季に大気の回転速度が減速

- 角運動量の移動:大気が失った回転エネルギーが地球本体に移動

- 結果:地球の固体部分の回転速度が加速

気候変動の意外な影響

気候変動は、予想とは逆の方向で地球の自転に影響を与えています:

極地の氷床融解による効果:

- 南極・グリーンランドの氷:融解して海水として赤道方向に移動

- 質量分布の変化:地球の慣性モーメントが増加

- 結果:自転速度の減速効果(加速を打ち消す方向)

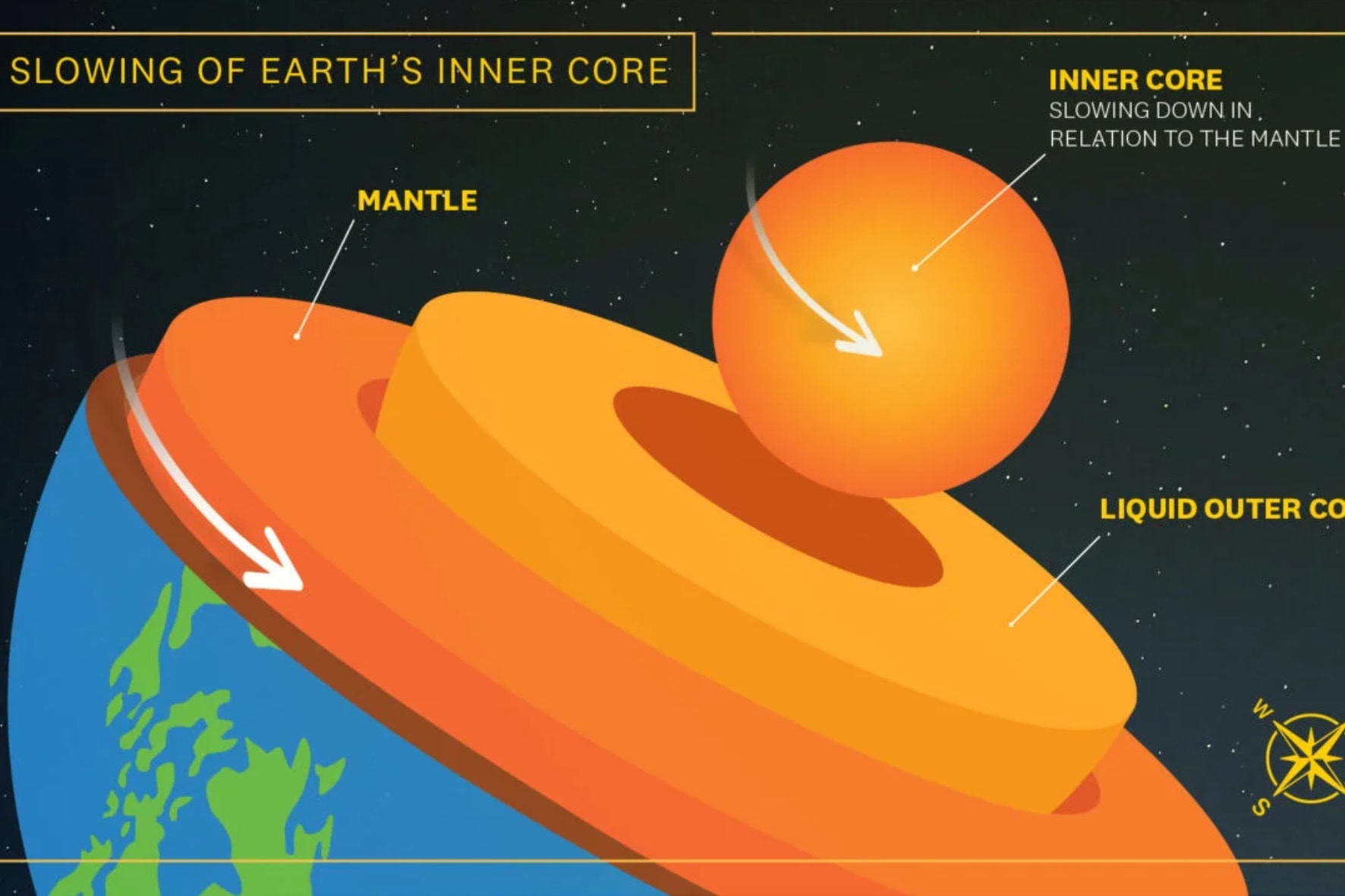

出典:地球内核の自転変化を示す研究データの可視化(ナゾロジー)

原子時計と協定世界時の精密世界

現代時間管理システムの基盤

1955年に導入された原子時計は、セシウム原子の振動を基準とした極めて高精度な時間測定を可能にしました:

原子時計の仕組み:

- 測定基準:セシウム133原子の電子遷移周波数

- 精度:約3000万年で1秒の誤差

- 協定世界時(UTC):全世界の時刻標準の基準

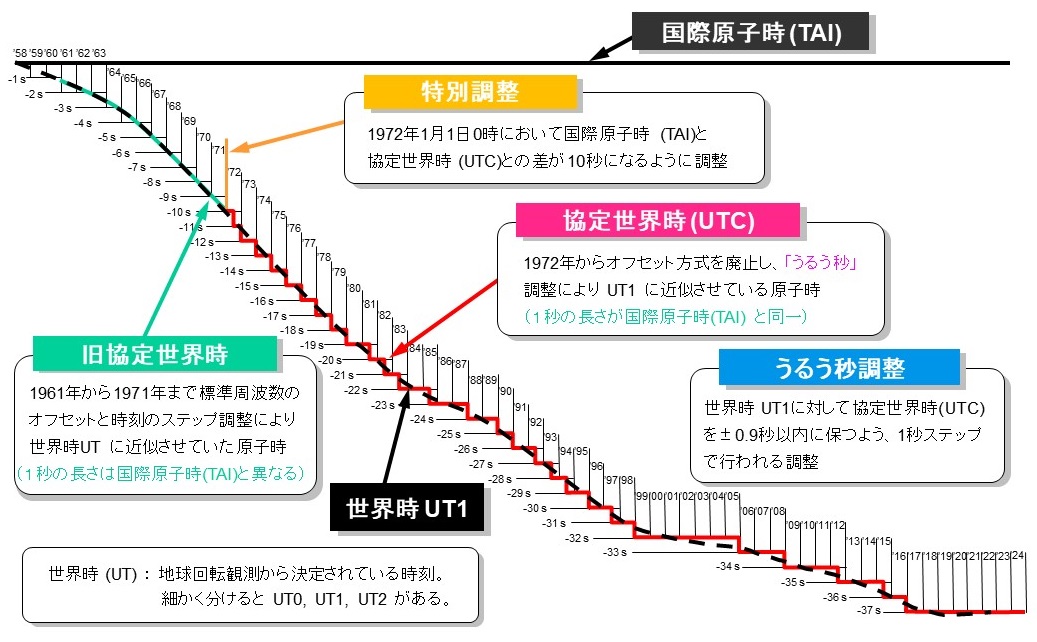

出典:国際原子時と協定世界時の関係説明図(NICT 日本標準時グループ)

うるう秒制度の歴史と現在

従来のうるう秒:

1972年以降、地球の自転の遅れを補正するため、これまでに27回の「プラスのうるう秒」が協定世界時に挿入されました。

| 年代 | 挿入回数 | 特徴 |

|---|---|---|

| 1970年代 | 9回 | 頻繁な調整が必要 |

| 1980年代 | 7回 | 調整頻度がやや減少 |

| 1990年代 | 7回 | 安定した挿入パターン |

| 2000年代 | 4回 | 挿入間隔が拡大 |

| 2016年以降 | 0回 | 自転速度上昇により不要に |

「マイナスうるう秒」の衝撃的な可能性

史上初の時間削除

スクリップス海洋研究所の地球物理学名誉教授ダンカン・アグニュー氏の研究によると、現在から2035年までの間に「マイナスうるう秒」が発生する確率は約40%と推定されています。

マイナスうるう秒とは:

- 概念:協定世界時から1秒を削除する調整

- 実施予定:23時59分58秒の次が00時00分00秒になる

- 影響範囲:世界中のコンピューターシステム、通信網、GPS衛星

技術的リスクと社会への影響

国立標準技術研究所の物理学者ジュダ・レバイン氏は、マイナスうるう秒について深刻な懸念を表明しています:

主要なリスク要因:

- テスト不足:50年間実施されたことがない調整

- システム互換性:既存ソフトウェアの対応状況が不明

- 連鎖障害:一部システムの障害が他に波及する可能性

- 2000年問題の再来:現代文明の基盤システムへの影響

最新の科学研究が明かす内核の実態

2024年Nature誌掲載の画期的発見

南カリフォルニア大学のジョン・ヴィデール教授らの研究チームが2024年6月にNature誌に発表した研究により、地球内核の回転減速が確実に起きていることが証明されました。

研究手法:

- 地震波解析:世界各地の地震データを70年分収集

- 波形比較:同一地点を通過する地震波の到達時間変化を測定

- 統計処理:複数の独立したデータセットによる検証

主要な発見:

- 内核の減速:過去数十年間で明確な回転速度低下

- 周期的変動:約70年周期での加速・減速パターン

- 境界面変化:内核と外核の境界が物理的に変形

内核減速の物理的メカニズム

減速の主要因:

- 電磁力:外核の液体鉄の流動による磁場変動

- 重力相互作用:マントルとの密度差による引力効果

- 境界摩擦:内核表面と外核液体の相互作用

将来予測と長期的影響

2025年以降の自転速度トレンド

現在の科学的知見に基づく予測:

短期予測(2025-2030年):

- 継続する自転加速傾向

- 年間数回の「短い1日」の発生

- マイナスうるう秒導入の現実的可能性

中期予測(2030-2050年):

- 内核の70年周期変動による影響変化

- 気候変動効果の拡大

- 時間標準制度の根本的見直し

地球科学への新たな洞察

研究への影響:

- 地球内部構造理解の深化

- 地磁気生成メカニズムの解明進展

- プレートテクトニクス理論への新知見

- 古気候復元の精度向上

現代社会への実用的影響

デジタル社会のインフラへの波及効果

影響が予想される分野:

| 分野 | 具体的影響 | 対策の必要性 |

|---|---|---|

| GPS・位置情報 | 精度低下の可能性 | システム更新が必要 |

| 金融取引 | 高頻度取引への影響 | タイムスタンプ管理見直し |

| 通信ネットワーク | 同期エラーリスク | プロトコル改良が急務 |

| 宇宙開発 | 軌道計算への影響 | 補正アルゴリズム開発 |

科学観測・研究への影響

天文学分野:

- 電波望遠鏡の観測精度調整

- 宇宙探査機との通信タイミング

- パルサー観測データの補正

地球科学分野:

- 地震波到達時間の高精度測定

- 海面変動観測の補正

- 重力場測定への影響

人類史的視点から見た地球の自転

地球史における自転速度変遷

太古の地球:

- 45億年前:1日約6時間(超高速回転)

- 20億年前:1日約19時間

- 4億年前:1日約21時間

- 現在:1日24時間(実際は23時間56分4秒)

生命進化と自転速度の関係

地球の自転速度変化は、生命の進化過程にも大きな影響を与えてきました:

潮汐リズムとの関係:

- 海洋生物の概日リズム形成

- 植物の光合成サイクル最適化

- 動物の活動パターン進化

国際協力と標準化への取り組み

時間標準制度の将来的改革

2022年、国際度量衡総会(CGPM)は2035年までにうるう秒制度を廃止することを決議しました。この決定は、現在の自転速度上昇傾向を考慮した予防的措置でもあります。

改革の方向性:

- うるう秒廃止:2035年を目標

- 新標準の開発:連続的時間系の導入検討

- 国際協調:各国標準機関との調整

科学技術政策への提言

重要な政策課題:

- 時間標準インフラの強化

- 関連技術者の育成

- 国際標準策定への積極参加

- 民間企業への影響評価と支援

まとめ:時間そのものが変わりゆく時代

2025年7月10日の「史上最短の1日」は、単なる科学的興味を超えた、現代文明の基盤に関わる重要な現象です。地球内部の液体核の減速と固体部分の加速という、目に見えない巨大なメカニズムが、私たちの日常生活で使用する時刻に影響を与えているという事実は、自然の複雑さと精密さを改めて実感させます。

今後予想される「マイナスうるう秒」の導入は、人類史上初の時間削除という前例のない事象となります。この変化に適応するためには、科学的理解の深化だけでなく、技術的準備と国際的協調が不可欠です。

地球の自転速度変化は、気候変動、地球内部のダイナミクス、そして人間社会の技術システムが複雑に絡み合った現代ならではの課題といえるでしょう。私たちは今、時間そのものが変わりゆく特別な時代を生きているのです。

この現象の継続的な観測と研究は、地球科学の発展だけでなく、未来の社会基盤整備にとっても極めて重要な意味を持っています。私たち一人ひとりが、この「時間の変化」という現象について理解を深め、将来の社会変化に備えることが求められています。

参考文献

[1] 国際地球回転・基準系事業(IERS)、「地球回転パラメータ公式データ」、https://www.iers.org/

[2] ナショナルジオグラフィック日本版、「地球の自転速度が急上昇、7月10日は2025年最短の1日、原因不明」、2025年7月23日、https://natgeo.nikkeibp.co.jp/atcl/news/25/072300406/

[3] CNN International、「地球の自転速度が上昇、『うるう秒』めぐり前代未聞の対応が必要か」、2025年7月24日、https://www.cnn.co.jp/fringe/35235839.html

[4] Vidale, J. E., et al.、「Inner core rotation confirmed by temporal changes in seismic waves」、Nature、2024年6月12日

[5] Agnew, D. C.、「How ice loss affects Earth’s rotation」、Nature、2024年3月27日

[6] 米海軍天文台、「Earth Orientation Parameters」、https://tpd.usno.navy.mil/

[7] 国立情報通信技術研究機構(NICT)、「日本標準時と協定世界時について」、https://jjy.nict.go.jp/

[8] 国立天文台、「1日の長さは変化しているの?」、https://www.nao.ac.jp/faq/a0404.html

[9] スクリップス海洋研究所、「Earth Rotation and Geophysics Research」、2024年

[10] 南カリフォルニア大学地球科学部、「Inner Core Research Publications」、2024年

[11] Business Insider Japan、「地球内核の回転が減速している…最新の研究で明らかに」、2024年7月14日

[12] ナゾロジー、「地球内核の自転が本当に遅くなっていると判明!【Nature誌】」、2024年7月2日

[13] 国際度量衡総会(CGPM)、「Resolution on leap seconds」、2022年

[14] 国立標準技術研究所(NIST)、「Time and Frequency Division Research」、2024年

[15] アストロアーツ、「ビザンツ帝国の日食記録から地球の自転速度変化をたどる」、https://www.astroarts.co.jp/

タグ: 地球自転,自転速度上昇,マイナスうるう秒,地球内核,角運動量保存,協定世界時,原子時計,気候変動,科学研究,時間標準

Leave a Reply