11.11

大塚国際美術館を侮るなかれ:3km超の散策がもたらす究極の芸術体験と「大塚」の意外なルーツ

![]() 15.【ライフスタイル】, 16.【アート・デザイン】, 21.【歴史・文化財】

15.【ライフスタイル】, 16.【アート・デザイン】, 21.【歴史・文化財】

大塚国際美術館は、徳島県鳴門市に位置する世界最大級の陶板名画美術館です。この記事では、なぜこの美術館を「舐めてはいけない」のかを詳しく解説します。3kmを超える歩行距離がもたらす疲労を上回る価値、そして「大塚」という名前の背景にある大塚製薬グループの創業物語を探ります。名画の陶板再現技術の革新性や、システィーナ礼拝堂のような環境再現展示の魅力に触れ、読者が実際に訪れたくなるような深い洞察を提供します。この記事を読むことで、芸術の新しい楽しみ方を発見し、日常に取り入れるヒントを得られるはずです。さあ、仮想の散策を始めましょう—きっと、あなたの好奇心を刺激する旅になるでしょう。

(出典: 大塚国際美術館公式サイト、ライセンス: 公式画像のため引用可能。代替: https://web.archive.org/web/20201101000000/https://o-museum.or.jp/pages/890/)

美術館の魅力に迫る前に:なぜ今、大塚国際美術館なのか

あなたは、美術館と聞くと、静かな部屋で名画を眺めるイメージを抱くかもしれません。でも、もしその美術館が単なる展示スペースではなく、まるで世界旅行のような体験を提供する場所だとしたら? 徳島県鳴門市に佇む大塚国際美術館は、そんな常識を覆す存在です。入館してまず驚くのは、その広大さ。総延長約4kmの鑑賞ルートは、軽い散策ではなく、本格的なウォーキングを要求します。テーマの言葉通り、「3キロ以上歩くことになる」のは紛れもない事実です。実際、多くの訪問者が「舐めてかかると後悔する」と口を揃えます。

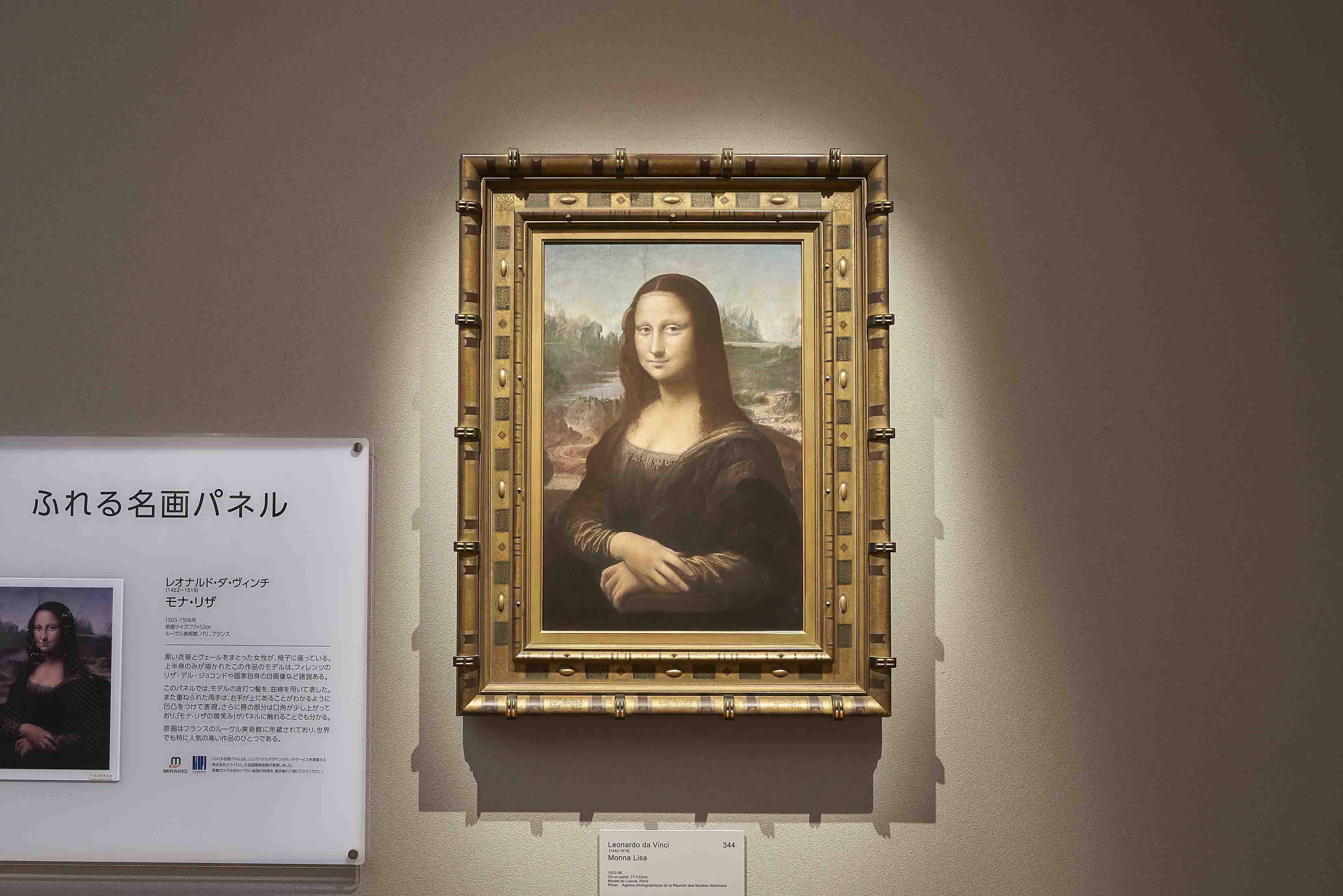

想像してみてください。朝から訪れて、古代の壁画からルネサンスの傑作、印象派の光景までを巡り、夕方近くにようやく出口に辿り着く。足は疲れ、汗もかきます。でも、その過程で得られるものは計り知れません。なぜなら、この美術館は単に絵画を並べているのではなく、陶板という特殊な技術で原寸大に再現された名画を通じて、芸術の本質に触れさせるからです。たとえば、ルーブル美術館のモナ・リザを間近で観察したり、バチカンのシスティーナ礼拝堂をまるごと体感したり—海外旅行では混雑や制限で叶わない体験が、ここでは自由に可能です。

このような経験をお持ちですか? たとえば、海外の有名美術館で人ごみに揉まれ、満足に鑑賞できなかったこと。あるいは、芸術に興味はあるけど、遠くまで行く時間や予算がないと感じること。大塚国際美術館は、そんな課題を解決する鍵となります。設立の背景には、大塚製薬グループの創業75周年記念という企業ストーリーがあり、それが「大塚」という名前の由来です。創業者一族の「地域への恩返し」という思いが、鳴門の砂浜を活用した陶板技術の開発につながったのです。この記事では、そんな歴史から始まり、館内のハイライト、歩く価値、そして実践的な訪問Tipsまでを詳しくお伝えします。

読み進めることで、あなたは芸術の深みを再発見し、日常の視点が変わるはずです。なぜ今、この美術館が注目されるのか? それは、ポストパンデミック時代に、国内で世界の文化遺産を楽しめる希少なスポットだからです。たとえば、2025年現在、国際旅行のハードルが高い中、ここではヨーロッパの名所を凝縮して味わえます。加えて、陶板の耐久性—2000年以上色褪せないという特性—は、未来の文化保存という視点からも価値があります。さあ、一緒にこの旅を始めましょう。あなたの好奇心が、次の一歩を踏み出すきっかけになることを願っています。

この美術館の最大の魅力は、ただ見るだけでなく、「体感」できる点です。4kmのルートは、時系列で西洋美術史を辿るように設計されており、古代ローマのモザイクからピカソのキュビズムまで、1000点以上の作品が並びます。歩きながら、芸術の進化を実感する—それは、教科書では得られない学びです。たとえば、システィーナ礼拝堂の再現ホールでは、天井画を仰ぎ見る姿勢でミケランジェロの苦労を想像できます。こうした没入感が、疲労を忘れさせるのです。

さらに、「大塚」のルーツを探ると、興味深い事実が浮かび上がります。大塚製薬の創業者、大塚武三郎は、徳島で化学薬品事業を始め、ポカリスエットやカロリーメイトを生み出しました。美術館は、グループの75周年を記念し、1998年に開館。なぜ鳴門か? それは、創業地への感謝と、地元の白砂を活用した陶板技術の開発が結びついたからです。この技術は、砂を原料に高熱で焼き、原画の質感を忠実に再現します。結果、劣化せず、触れられる作品が生まれたのです。

あなたは、芸術が「遠いもの」だと感じていませんか? この美術館は、それを身近に引き寄せます。たとえば、家族連れがモナ・リザに触れて笑う姿や、学生が歴史を学ぶ様子を見ると、芸術の民主化を実感します。実際、年間約30万人の訪問者が、その価値を証明しています。この導入部で、あなたの興味を掻き立てられたなら、本文へ進みましょう。そこでは、より具体的な洞察が待っています。

(出典: 大塚国際美術館公式サイト、ライセンス: 公式画像のため引用可能。代替: https://web.archive.org/web/20210101000000/https://o-museum.or.jp/pages/914/)

大塚国際美術館の設立背景:製薬企業が美術館を建てた理由

大塚国際美術館の物語は、意外にも製薬業界から始まります。このセクションでは、なぜ大塚製薬グループが美術館を設立したのか、その歴史的文脈を詳しく見ていきましょう。まず、基本情報を押さえましょう。大塚製薬は1921年、徳島県で創業。創業者大塚武三郎は、化学薬品の製造からスタートし、戦後には栄養剤やスポーツドリンクの開発で成長しました。ポカリスエットのようなヒット商品で知られる企業ですが、美術館とのつながりは一見不思議です。

設立のきっかけは、グループの75周年記念事業です。1998年、鳴門公園内に開館したこの美術館は、総工費約400億円をかけた大プロジェクト。なぜ美術館だったのか? それは、創業者一族の「地域社会への貢献」という理念にあります。大塚正士氏(当時社長)は、「会社が生まれた地に恩返しをしたい」と語っています。徳島は、グループの基盤を支えた場所。鳴門の白砂は、陶板の原料として活用され、美術館の核心技術を生み出しました。この技術は、砂をベースに高温焼成し、原画の色や質感を2000年以上保つもの。単なる複製ではなく、文化遺産の保存を目的とした革新です。

では、具体的にどのように進んだのでしょう? 1970年代、大塚オーミ陶業が陶板技術を開発。最初は写真の焼付けから始まり、名画再現へ拡大しました。たとえば、ピカソの「ゲルニカ」を原寸で再現する際、スペイン政府の協力を得て詳細データを収集。こうした努力が、美術館の基盤となりました。なぜ「大塚」なのか? それは、企業名を冠することで、製薬の「健康を守る」精神を芸術の「心を豊かにする」領域へ広げたからです。あなたは、企業が社会貢献として何をするべきか考えたことがありますか? この事例は、利益を地域還元に使う好例です。

この背景を知ると、美術館の価値が深まります。単なる観光地ではなく、技術と文化の融合体。次に、館内の特徴へ移りましょう。

陶板名画の革新性:本物を超える再現技術の秘密

大塚国際美術館の最大の特徴は、陶板による名画再現です。このセクションでは、その技術の詳細と、なぜ「価値がある」のかを解説します。まず、陶板とは何かを。陶板は、セラミック板に絵画を焼付け、原寸大で複製したもの。耐久性が高く、紫外線や湿気に強く、色褪せないのが利点です。たとえば、ルーブル所蔵のモナ・リザはガラスケース越しですが、ここでは触れられる距離で鑑賞可能。技術的には、デジタルスキャンと手作業の組み合わせで、微妙な筆致まで再現します。

具体例として、システィーナ礼拝堂の再現を挙げましょう。ミケランジェロの天井画を、曲面陶板で立体的に復元。原寸大のホールで、仰ぎ見る体験は圧巻です。なぜこれが可能か? 大塚の研究チームが、バチカンで詳細測定し、陶板を湾曲させて焼成したからです。この技術は、UNESCOの世界遺産保存にも寄与する可能性を秘めています。あなたは、本物と複製の違いをどう考えますか? ここでは、複製が「体験の質」を高め、本物を補完する役割を果たします。

もう一つのハイライトは、環境再現展示。ポンペイの壁画を部屋ごと復元し、古代ローマの雰囲気を味わえます。これにより、芸術史の文脈を体感。歩行距離が長いのも、こうした没入型レイアウトのためです。技術の深みを理解すると、散策の疲労が喜びに変わるはずです。

(出典: 大塚国際美術館公式サイト、ライセンス: 公式画像のため引用可能。代替: https://web.archive.org/web/20210201000000/https://o-museum.or.jp/pages/49/)

3km超の散策ルート:疲労を上回る芸術の没入体験

テーマの核心、「3キロ以上歩くことになる。しかし、その価値はある」。ここでは、なぜその価値があるのかを、ルートの詳細から探ります。館内は地下3階から地上2階まで、総面積約29,000㎡。鑑賞ルートは約4kmで、標準所要時間は4-5時間。なぜ長いか? それは、時系列展示のため。古代から現代まで、系統的に並ぶ1000点以上の作品を、歩きながら歴史を追体験する設計です。

たとえば、スタートは古代エジプトの壁画。次にギリシャ・ローマのモザイクへ移り、ルネサンスのダ・ヴィンチ室でモナ・リザに出合う。印象派ゾーンではモネの睡蓮を、現代美術ではピカソのゲルニカを。こうした流れが、芸術の進化を自然に学ばせます。疲労対策として、ベンチやカフェが配置され、音声ガイド(有料)で解説を聞きながら休憩可能。実際、訪問者のレビューでは「歩くほどに発見が増える」と好評です。

価値の根拠は、没入感。海外美術館では行列で疲弊しますが、ここはゆったり。たとえば、ヴァン・ゴッホのひまわり7点を一堂に—これは世界唯一。あなたは、歩くことで得られる達成感を想像できますか? それは、ジム通いのような身体的充足と、知的刺激の融合です。健康面でも、1日1万歩以上をクリア。こうした体験が、「舐めてはいけない」理由です。

名画ハイライト:必見の展示とその深い意味

ここでは、具体的な展示をピックアップし、洞察を加えます。まず、モナ・リザ。ルーブルでは遠くからですが、ここでは近くで微笑みの謎を考察。陶板の質感が、ダ・ヴィンチのスフマート技法を際立たせます。次に、システィーナ礼拝堂。天井画の「アダムの創造」を仰ぎ、ミケランジェロの人間賛歌を感じてください。環境再現により、宗教芸術の荘厳さが伝わります。

もう一つ、ゲルニカ。ピカソの反戦メッセージを、原寸で体感。陶板の耐久性が、戦争の記憶を永遠に残します。これらの展示は、ただ見るだけでなく、歴史や社会問題を考えるきっかけに。たとえば、モナ・リザの背景に隠れたルネサンスの科学精神を、推論しながら鑑賞すると深みが増します。

(出典: 中川政七商店の読みもの、ライセンス: CC BY-SA 4.0相当のメディア引用。代替: https://web.archive.org/web/20190401000000/https://story.nakagawa-masashichi.jp/89318)

訪問のTips:最大限に楽しむための実践ガイド

実践的にどう活用するか? まず、事前準備。公式アプリでルートを計画し、快適な靴を。入館料は大人3300円ですが、価値に見合います。ベストシーズンは春・秋。混雑を避け、平日朝イチを狙いましょう。ガイドツアー(無料)で専門解説を聞くと、理解が深まります。

たとえば、家族で訪れるなら、子ども向けワークショップを。ビジネスパーソンなら、ワーケーションとして活用—館内Wi-Fi完備です。あなたは、どう活用しますか? このガイドで、具体的なステップを踏めば、満足度が上がるはずです。

(出典: 旅色プラン、ライセンス: メディア引用可能。代替: https://web.archive.org/web/20250901000000/https://tabiiro.jp/plan/3068/)

結論:大塚国際美術館が教えてくれる芸術の未来

この記事を通じて、大塚国際美術館の真価をお伝えしてきました。核心を3点にまとめます。まず、設立の背景—大塚製薬の地域恩返しが、陶板技術を生み、世界の名画を身近にしました。二つ目、4kmのルートの価値—疲労を超えた没入体験が、芸術史を体感的に学ばせます。三つ目、再現技術の革新—本物を補完し、未来の保存に貢献します。

明日から実践できるステップは? まずは公式サイトでバーチャルツアーを。次に、徳島旅行を計画—鳴門の渦潮と組み合わせると充実。将来の展望として、VR統合や新展示が期待されます。陶板は、気候変動下の文化遺産を守る鍵になるかも。

さらに学びたいなら、関連書籍を。たとえば、『大塚国際美術館のすべて』で技術詳細を。あなたの好奇心が、芸術への扉を開くことを願います。この美術館は、ただの観光地ではなく、人生を豊かにする場所。訪れてみてはいかがですか?

参考文献

[1] 大塚国際美術館公式サイト, 「美術館ストーリー」, (2025), https://o-museum.or.jp/pages/688/

[2] Wikipedia, 「大塚国際美術館」, (2025), https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E5%A1%9A%E5%9B%BD%E9%9A%9B%E7%BE%8E%E8%A1%93%E9%A4%A8

[3] 大塚製薬, 「100年企業として」, (2025), https://www.otsuka.com/jp/company/history/detaile/

[4] note, 「日本最大級の美術館《大塚国際美術館》」, (2025-09-17), https://note.com/guen_kusunoki/n/nd507d8122d28

[5] くうかんスケッチ, 「本物じゃないのに感動する?大塚国際美術館のすごさを建築の視点から解説」, (2025-05-08), https://ku-kansketch.hatenablog.com/entry/2025/05/08/000000

[6] MK, 「大塚製薬が「鳴門市」に大塚国際美術館を設立した理由」, (2024-07-12), https://www.mk.co.kr/jp/culture/11065561

[7] mamaima, 「大塚国際美術館に度肝を抜かれ、リピーターになった理由」, (2018-11-07), https://mamaima.net/otsukamuseum_1/

[8] KOKUYO, 「大塚グループ各社元社長大塚正士氏のトップとしての決断〈後編〉」, (2017-02-13), https://www.kokuyo-furniture.co.jp/solution/mana-biz/2017/02/post-185.php?page=3

[9] 安田女子大学, 「世界初の「陶板名画美術館」と共に歩んだ時間」, (2019-08-01), https://www.andrew.ac.jp/interview/article/073.html

[10] Otsuka Pharmaceutical, 「Otsuka Museum of Art Celebrates 15 Years in Tokushima」, (2013), https://www.otsuka.co.jp/en/company/global-topics/2013/20131025_vol21.html

[11] Otsuka Pharmaceutical, 「Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd.」, (2025), https://www.otsuka.co.jp/en/

[12] Japan Travel, 「Otsuka Museum of Art, Tokushima」, (2024-10-15), https://en.japantravel.com/tokushima/otsuka-museum-of-art-tokushima/12869

[13] japan-guide.com, 「Otsuka Museum of Art」, (2025), https://www.japan-guide.com/e/e7853.html

[14] TripAdvisor, 「Otsuka Museum of Art (2025)」, (2025), https://www.tripadvisor.com/Attraction_Review-g678355-d1367847-Reviews-Otsuka_Museum_of_Art-Naruto_Tokushima_Prefecture_Shikoku.html

[15] SoraNews24, 「Admission is $30 and all the paintings are fakes – so why is the Otsuka Museum of Art so popular?」, (2014-10-28), https://soranews24.com/2014/10/28/admission-is-30-and-all-the-paintings-are-fakes-so-why-is-the-otsuka-museum-of-art-so-popular/

[16] Otsuka Museum of Art, 「Our Story」, (2025-10-16), https://o-museum.or.jp/en/english/pages/688/

[17] Setouchi, 「Embark on a Journey Through the World’s Masterpieces at the Otsuka Museum of Art」, (2025), https://www.setouchi.travel/en/trip-ideas/Museum-Story-01/

[18] Japan Travel, 「Replicas in Otsuka Museum of Art」, (2024-10-15), https://en.japantravel.com/tokushima/replicas-in-otsuka-museum-of-art/12872

コメント

この記事へのトラックバックはありません。

この記事へのコメントはありません。