09.29

国税庁史上初のパワハラ処分事例:前仙台国税局長の懲戒処分が組織文化に投げかける重要な課題

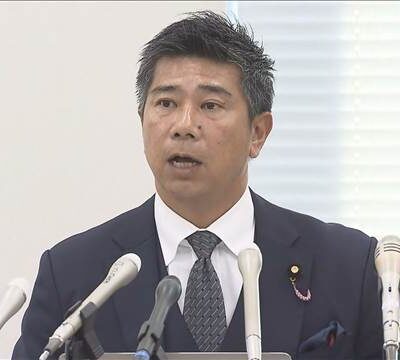

組織のトップによるパワーハラスメントが、これほど短期間で表面化し、懲戒処分に至ったケースは前例がありません。2025年9月19日、国税庁が発表した前仙台国税局長・馬場健氏(58歳)の減給3カ月という懲戒処分は、わずか1カ月弱の在任期間中に複数の部下に対して繰り返されたパワーハラスメント行為が原因でした。この事例は、現代の公務員組織が直面するリーダーシップの課題と、職場環境改善への取り組みの重要性を浮き彫りにしています。本記事では、この史上初となる国税局長のパワハラ処分事例を詳細に分析し、組織運営における深い教訓と今後の改善策について考察していきます。

事件の概要と経緯

異例の短期間での更迭劇

馬場健前仙台国税局長は、2025年7月1日に着任したものの、同月28日付で国税庁長官官房付に異動となり、わずか27日間という異例の短期間で実質的な更迭となりました。この人事異動の背景には、着任直後から始まった深刻なパワーハラスメント行為がありました。

国税庁の発表によると、馬場氏は7月2日の局長着任後、複数の部下職員に対して「俺が話している時に話すな、動くな」「なんで俺の意図をくんで仕事ができないんだ」といった威圧的な発言を繰り返していました。さらに、机を叩いて威嚇するなど、職場環境を著しく悪化させる行為を継続的に行っていたとされています。

迅速な内部告発と調査開始

特筆すべきは、職員からの申し出が7月9日以降に複数寄せられたことです。これは着任からわずか1週間余りという短期間での内部告発であり、パワーハラスメント行為の深刻さを物語っています。5人以上の職員から不適切な言動に関する申し出があったという事実は、単発的な問題ではなく、組織的な職場環境の悪化が生じていたことを示唆しています。

国税庁は速やかに調査を開始し、7月11日には国税庁長官による直接の対面指導を実施しました。しかし、この指導後も馬場氏の行動に改善は見られず、最終的に懲戒処分という厳しい措置に至ることとなりました。

馬場健氏の経歴と背景

エリート官僚としてのキャリア

馬場健氏は1990年に旧大蔵省に入省し、30年以上にわたって財務省・国税庁で要職を歴任してきたベテラン官僚です。高山税務署長、理財局政府出資室長、総務省官房審議官(公営企業担当)など、重要なポジションを経験し、2023年7月からは内閣官房内閣審議官を務めていました。

このような輝かしい経歴を持つ官僚が、なぜ短期間でパワーハラスメント行為に及んだのでしょうか。馬場氏自身は国税庁の調査に対して「職務に前のめり過ぎた。大変申し訳ない」と謝罪の発言をしており、局長着任のプレッシャーから「非常に不安な気持ち」になっていたと説明しています。

プレッシャーと期待値の高さ

国税局長という重責は、地域の税務行政全体を統括する極めて重要なポジションです。特に仙台国税局は、東北6県を管轄区域とする広域組織であり、約3,000人の職員を擁する大規模な組織の長としての責任は計り知れません。

しかし、高いポジションに就く者ほど、適切なリーダーシップスキルと部下との良好なコミュニケーション能力が求められることは言うまでもありません。技術的な専門性や業務経験だけでは、組織のトップとしての責務を果たすことはできないという現実が、この事例から浮かび上がってきます。

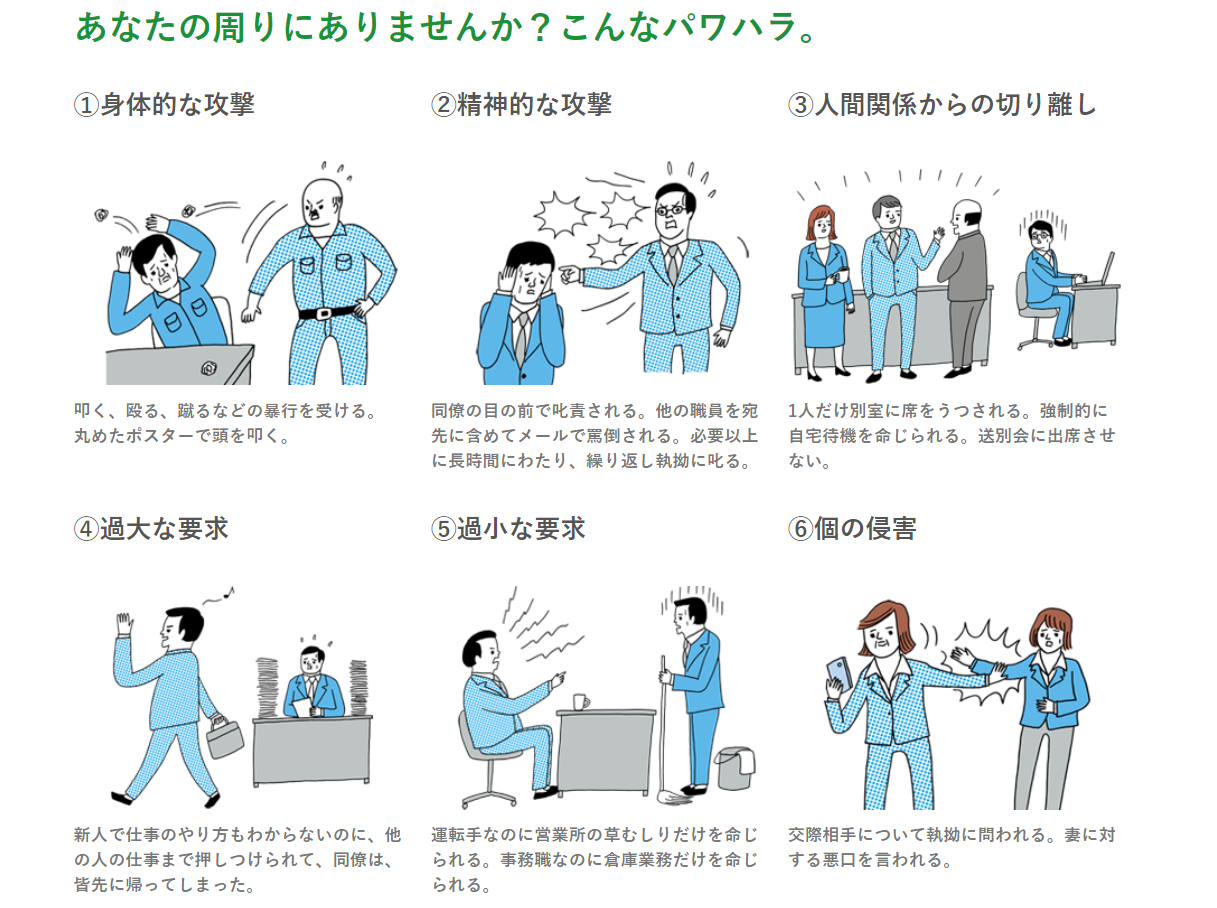

パワーハラスメントの具体的内容と影響

威圧的言動の詳細

国税庁の調査で明らかになったパワーハラスメント行為の内容は、現代の職場では到底許容できない深刻なものでした。「俺が話している時に話すな、動くな」という発言は、部下の人格と尊厳を否定する極めて問題のある内容です。

また、「なんで俺の意図をくんで仕事ができないんだ」という発言は、コミュニケーション不足を部下の責任に転嫁する典型的なパワーハラスメントの言動パターンです。机を叩いて威嚇するという行為に至っては、物理的な威圧を伴う極めて悪質な行為と言えるでしょう。

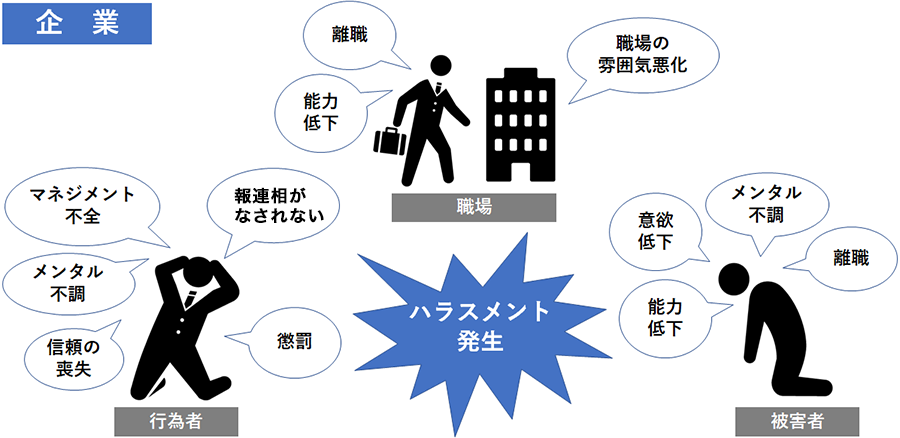

職場環境への深刻な影響

これらの行為が職場環境に与えた影響は甚大でした。複数の職員が短期間で内部告発に踏み切ったという事実は、職場全体が恐怖と緊張に支配されていたことを物語っています。パワーハラスメントは被害者個人だけでなく、それを目撃する周囲の職員にも深刻な心理的影響を与えることが知られており、組織全体の士気低下と業務効率の悪化をもたらします。

仙台国税局のような公的機関において、このような職場環境の悪化は、最終的には国民サービスの質にも影響を与えかねない重大な問題です。税務行政に対する国民の信頼を損なう可能性もあり、その社会的影響は計り知れません。

懲戒処分の内容と法的意義

減給3カ月の処分内容

国税庁は馬場氏に対して「減給10分の2、3カ月」という懲戒処分を科しました。これは給与の20%を3カ月間減額するという内容で、公務員の懲戒処分としては中程度の重さにあたります。公務員の懲戒処分は軽重の順に「戒告」「減給」「停職」「免職」に分類されており、今回の処分は2番目に軽い「減給」に該当します。

しかし、国税局長という高いポジションの職員に対する処分としては異例の厳しさと言えるでしょう。特に、パワーハラスメントで国税局長が処分されるのは全国で初めてのケースであり、組織として明確なメッセージを発信する意味があります。

他の公務員パワハラ処分事例との比較

公務員のパワーハラスメント処分事例を見ると、一般的に初回の処分では戒告や軽い減給に留まることが多く、停職以上の重い処分は反復・継続的な行為や重大な結果を招いた場合に適用される傾向があります。

例えば、ある地方自治体では課長級職員が部下に暴言を吐いたケースで「減給10分の1、3カ月」の処分が科されており、また別の事例では継続的なパワーハラスメントにより部下が精神的被害を受けたケースで「停職」処分が適用されています。

今回の馬場氏の処分「減給10分の2、3カ月」は、短期間の行為であったにもかかわらず、比較的重い処分が科されたことを示しており、組織としてパワーハラスメントに対する厳格な姿勢を示したものと評価できます。

国税組織における権力構造と課題

国税局長の権限と責任

国税局は、国税庁の指示を受けて地域の税務行政を統括する重要な組織です。仙台国税局は東北6県(青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島)を管轄し、約3,000人の職員を擁する大規模な組織です。局長はこの巨大組織のトップとして、課税・徴収業務の指導監督、税務署の管理、職員の人事管理など、広範囲にわたる権限と責任を有しています。

このような強大な権限を有するポジションだからこそ、適切なリーダーシップとコンプライアンス意識が不可欠です。しかし、権力の集中は同時にパワーハラスメントのリスクも高める要因となり得ます。

官僚組織特有の課題

官僚組織は階層的な構造を持ち、上下関係が明確に定められています。この構造は効率的な組織運営を可能にする一方で、上司の権威に対する絶対的な服従を求める文化を生み出しやすい傾向があります。

特に国税組織は、税務調査や徴収業務において強制力を有する権限を行使する性質上、権威主義的な組織文化が根深く存在する可能性があります。このような環境では、上司による不適切な指導や威圧的な態度が「指導の範囲内」として見過ごされやすく、パワーハラスメントの温床となるリスクが高まります。

組織文化改革の必要性

現代的リーダーシップへの転換

今回の事例は、従来の権威主義的なリーダーシップから、現代的なコミュニケーション重視型のリーダーシップへの転換が急務であることを示しています。効果的なリーダーシップとは、部下を威圧することではなく、彼らの能力を最大限に引き出し、共通の目標に向かって協力して取り組める環境を作ることです。

特に公務員組織においては、国民への奉仕という崇高な使命を果たすため、職員一人ひとりが誇りと使命感を持って業務に取り組める職場環境の構築が不可欠です。そのためには、上司と部下の関係を対等なパートナーシップとして捉え、相互尊重に基づくコミュニケーションを重視する組織文化への変革が求められます。

心理的安全性の確保

Google社の研究でも明らかになったように、組織の生産性向上には「心理的安全性」の確保が極めて重要です。心理的安全性とは、チームメンバーが恐怖や不安を感じることなく、自由に意見を述べ、失敗を恐れずに挑戦できる環境のことを指します。

パワーハラスメントが横行する職場では、この心理的安全性が著しく損なわれ、職員は萎縮し、創意工夫や積極的な提案を控えるようになります。結果として組織全体のパフォーマンスが低下し、最終的には国民サービスの質にも悪影響を与えることになります。

再発防止策と組織改革への提言

包括的なハラスメント防止体制の構築

国税庁は今回の事例を受けて、各国税局長向けのハラスメント研修や、来年度以降の局長就任予定者への注意指導を検討していると発表しています。しかし、真の再発防止のためには、より包括的で継続的な取り組みが必要です。

まず、ハラスメント防止に関する明確なガイドラインの策定と全職員への周知徹底が不可欠です。また、被害者が安心して相談できる独立した相談窓口の設置、調査手続きの透明化、適正な処分の実施など、システム全体の改善が求められます。

管理職研修の抜本的見直し

従来の管理職研修は、業務知識や法令遵守に重点が置かれがちでしたが、今後はリーダーシップスキル、コミュニケーション能力、ハラスメント防止に関する内容を大幅に強化する必要があります。

特に、新任管理職に対しては、部下との適切な関係構築、効果的な指導方法、ストレス管理、アンガーマネジメントなど、実践的なスキルを身につけるための充実したプログラムを提供すべきです。

組織風土の定期的な診断と改善

組織風土は一朝一夕に変わるものではありません。定期的な職場環境調査やハラスメントに関するアンケート調査を実施し、問題の早期発見と継続的な改善に取り組む仕組みが必要です。

また、職員が上司や同僚との関係について率直に話し合える機会を設け、組織内のコミュニケーションを活性化することも重要です。これらの取り組みを通じて、開放的で健全な組織文化の醸成を図ることができます。

公務員倫理と社会的責任

公務員に求められる高い倫理観

公務員は全体の奉仕者として、一般の企業職員以上に高い倫理観と品位が求められます。特に管理職にある公務員は、組織運営の責任者として、部下職員の模範となる行動が期待されています。

今回のパワーハラスメント事例は、このような公務員倫理に対する根本的な理解不足を露呈したものと言えるでしょう。公務員一人ひとりが自らの立場と責任を深く自覚し、品格ある行動を心がけることが、国民からの信頼を維持する基盤となります。

国民の信頼回復への道筋

税務行政は国民生活に直結する重要な業務であり、その執行に当たる職員に対する国民の信頼は不可欠です。今回のような不祥事は、税務行政全体に対する国民の不信を招く恐れがあり、その影響は深刻です。

信頼回復のためには、まず事実を隠蔽することなく透明性を持って公表し、適正な処分を行うことが重要です。その上で、再発防止に向けた具体的な取り組みを国民に示し、継続的な改善努力を続けることが求められます。

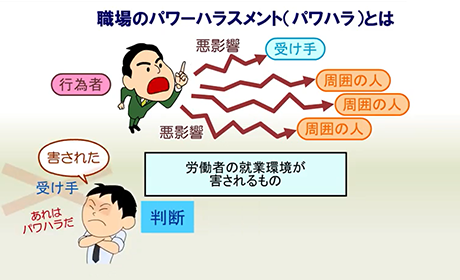

現代社会におけるパワーハラスメント問題

社会全体でのパワハラ意識の変化

近年、職場におけるパワーハラスメントに対する社会の関心と理解が大きく高まっています。2020年には「改正労働施策総合推進法」が施行され、企業に対してパワーハラスメント防止措置が義務化されました。これにより、パワーハラスメントは個人的な問題ではなく、組織全体で取り組むべき重要な課題として位置づけられています。

公務員組織においても、この社会的な意識変化に対応した取り組みが不可欠です。民間企業に先駆けて、より厳格なハラスメント防止体制を構築することが、公的機関としての責務と言えるでしょう。

メンタルヘルス対策の重要性

パワーハラスメントは被害者の精神的健康に深刻な影響を与えることが知られています。うつ病、不安障害、PTSD(心的外傷後ストレス障害)などの精神疾患を引き起こす可能性があり、場合によっては自殺に至る深刻なケースも報告されています。

組織としては、パワーハラスメントの防止だけでなく、万が一被害が発生した場合の適切なケア体制を整備することも重要です。カウンセリングサービスの提供、医療機関との連携、職場復帰支援など、包括的なメンタルヘルス対策の充実が求められます。

今後の展望と課題

継続的な監視と評価体制

今回の処分は問題解決の第一歩に過ぎません。真の改革を実現するためには、継続的な監視と評価体制の構築が不可欠です。定期的な職場環境調査、ハラスメント防止研修の効果測定、管理職の行動評価など、多角的な視点から組織改革の進捗を把握し、必要に応じて軌道修正を行う仕組みが必要です。

また、外部有識者による第三者評価の導入も検討すべきでしょう。組織内部だけでは見えない問題や盲点を指摘してもらうことで、より客観的で実効性のある改善策を講じることができます。

他の公的機関への波及効果

今回の国税庁の対応は、他の公的機関にとっても重要な参考事例となります。厳格な処分と透明性のある公表は、パワーハラスメントに対する政府全体の姿勢を示すものとして、各省庁や地方自治体での同様の取り組み促進につながることが期待されます。

公務員組織全体でのハラスメント防止に向けた機運醸成と、具体的な対策の横展開が進むことで、より健全で効率的な行政サービスの提供が可能になるでしょう。

結論:組織変革への決意と実行

今回の前仙台国税局長によるパワーハラスメント事例と懲戒処分は、現代の公務員組織が直面する深刻な課題を浮き彫りにしました。単なる個人の問題として片付けるのではなく、組織文化、リーダーシップのあり方、職場環境の改善など、包括的な視点から根本的な改革に取り組む必要があります。

国税庁が示した迅速で厳格な対応は評価できるものの、真の問題解決のためには継続的で体系的な取り組みが不可欠です。全ての職員が誇りと使命感を持って業務に取り組める職場環境の実現こそが、最終的には国民への優れた行政サービス提供につながることを忘れてはなりません。

この事例を教訓として、公務員組織全体でのパワーハラスメント撲滅と健全な職場文化の構築に向けた取り組みが加速されることを強く期待します。それこそが、国民の信頼に応える真の公務員組織への変革への第一歩となるでしょう。

タグ: パワーハラスメント,国税庁,公務員,懲戒処分,組織改革,職場環境,リーダーシップ,仙台国税局,組織文化,コンプライアンス

参考文献

[1] 日本経済新聞, 「前仙台国税局長、パワハラで懲戒処分 「俺が話している時に動くな」」, (2025年9月19日), https://www.nikkei.com/article/DGXZQOCC194B10Z10C25A9000000/

[2] 朝日新聞, 「俺が話している時に話すな」大声で長時間叱責、前仙台国税局長処分」, (2025年9月19日), https://www.asahi.com/articles/AST9M148PT9MUNHB004M.html

[3] TBSニュース, 「俺が話している時に動くな」5人以上の部下に長時間叱責など」, (2025年9月19日), https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/2178986

[4] 読売新聞, 「俺が話しているときに動くな」とパワハラ、前仙台国税局長を」, (2025年9月19日), https://www.yomiuri.co.jp/national/20250919-OYT1T50132/

[5] Yahoo!ニュース, 「仙台国税局の前局長 複数の部下にパワハラ 減給の懲戒処分」, (2025年9月19日), https://news.yahoo.co.jp/articles/9218eb1f65b3ab54ffa3429accadda3ebcecfe0c

[6] 産経新聞, 「仙台国税局長に馬場健氏、関東信越は中村稔氏、東京は小宮敦史氏」, (2025年7月1日), https://www.sankei.com/article/20250701-JTPQUW2JPRIVZP2ZUV3UACD3GA/

[7] NHK東北NEWS, 「仙台国税局新局長 馬場健氏が会見「税金への理解深めたい」」, (2025年7月15日), https://www3.nhk.or.jp/tohoku-news/20250715/6000032089.html

[8] 国税庁, 「国税庁の機構」, https://www.nta.go.jp/about/introduction/shokai/kiko/kikou.htm

[9] 国税庁, 「第1章 組織と管理」, https://www.nta.go.jp/about/introduction/torikumi/70th_html/03_1.htm

[10] 国税庁, 「歴代国税庁幹部等名簿」, https://www.nta.go.jp/about/introduction/torikumi/70th_html/05.htm

[11] 厚生労働省, 「職場におけるハラスメント防止対策が強化されました!」, https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000683138.pdf

[12] 人事院, 「懲戒処分の指針について」, https://www.jinji.go.jp/kisoku/tsuuchi/12_choukai/1202000_H12shokushoku68.html

[13] 人事院, 「懲戒処分の事由別処分事例」, https://www.jinji.go.jp/content/900018087.pdf

[14] 政府広報オンライン, 「NOパワハラ なくそう、職場のパワーハラスメント」, https://www.gov-online.go.jp/article/201304/entry-8380.html

[15] 労働問題.com, 「パワハラ行為に対する懲戒処分事例【報道】」, https://www.roudoumondai.com/disciplinary-action/massmedia-powerharassment.html

コメント

この記事へのトラックバックはありません。

この記事へのコメントはありません。