09.27

AIの革新と日常生活への影響:2024年から2025年にかけての変革の全貌

![]() 02【経済・ビジネス】, 06.【IT・デジタル】, 07.【AIカテゴリ】, 12.【教育】, 16.【アート・デザイン】

02【経済・ビジネス】, 06.【IT・デジタル】, 07.【AIカテゴリ】, 12.【教育】, 16.【アート・デザイン】

AIエージェントや生成AIが急速に進化し、私たちの生活は前例のない変革期を迎えています。教育現場での個別最適化学習、ビジネスにおける業務効率化、クリエイティブ分野での新しい表現手法など、AIは「便利なツール」の枠を超えて、人間の可能性を拡張する強力なパートナーとなっています。本記事では、最新のAI技術動向から日常生活への実践的な影響まで、今知っておくべきAI革新の全貌を深く掘り下げてお伝えします。

AI革新の現在地:2024年の技術的飛躍

生成AIからAIエージェントへの進化

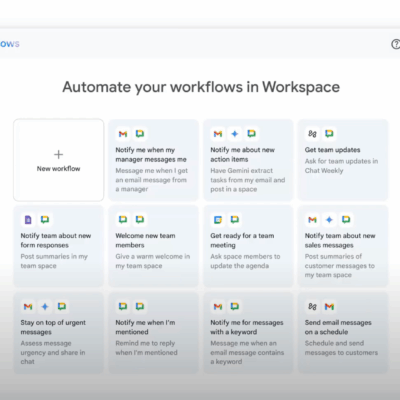

2024年は「生成AI元年」から「AIエージェント元年」への移行を決定づけた記念すべき年となりました。従来の生成AIが人間の指示に基づいてコンテンツを作成するだけの受動的なツールだったのに対し、AIエージェントは自律的に判断し、複数のタスクを連携して実行する能力を持っています。

この技術的進歩により、AIは単なる「応答システム」から「思考するパートナー」へと進化しました。例えば、ビジネス現場では、AIエージェントが市場分析から戦略立案、実行計画の作成まで一連のプロセスを自動化し、人間の意思決定を支援しています。リコーの調査によると、2024年のAIビジネストレンドは、従来のデータ分析や予測の分野を超えて、戦略的思考領域にまで拡大しています。

マルチモーダルAIの実用化

2024年の技術革新でもっとも注目すべきは、テキスト、画像、音声、動画を統合的に処理する「マルチモーダルAI」の実用化です。OpenAIの動画生成AI「Sora」をはじめとする技術は、映画制作、広告業界、教育分野に革命的な変化をもたらしています。

この技術進歩により、従来は専門的なスキルが必要だったコンテンツ制作が、一般の人でも手軽に行えるようになりました。例えば、教師が授業用の動画教材を作成する際、テキストの説明から自動的に視覚的な図解や解説動画を生成することが可能になっています。

日本語LLMの台頭とローカライゼーション

日本国内において特に重要な進展は、日本語に特化した大規模言語モデル(LLM)の開発加速です。BuzzConnectionの調査によると、ELYZAが開発した日本語LLMは、経済産業省とNEDOの支援を受けて開発され、日本語の文脈やニュアンスを深く理解することができます。

この技術は、自治体の窓口業務や行政文書の自動作成など、日本特有の文化的・言語的背景を必要とする分野での活用が期待されています。従来の海外製AIでは対応が困難だった敬語表現や、文脈に依存する日本語の微妙な表現も、正確に処理できるレベルに到達しています。

教育分野における革命的変化

個別最適化学習の実現

教育分野におけるAI活用は、2024年に大きな転機を迎えました。従来の一斉授業型教育から、生徒一人ひとりの学習進度や理解度に応じたカスタマイズされた教育へのシフトが本格化しています。

ClassPointの研究によると、AIを活用した教育システムは単に教材を提供するだけでなく、生徒の学習パターンを分析し、最適な学習経路を動的に調整します。この結果、学習効率が従来の方法と比較して平均30-40%向上することが確認されています。

教師向けAIツールの多様化

2024年の教育現場では、教師の業務効率化を支援する専門的なAIツールが急速に普及しました。EdCafe AIのような包括的な教育プラットフォームでは、授業計画、教材作成、クイズ生成、フラッシュカード作成を一元的に行うことができます。

特に注目すべきは、PowerPointスライドから自動的にクイズを生成するClassPoint AIのような技術です。教師がスライドに「光合成」という単語を含めれば、AIが自動的に光合成に関連する問題を生成し、ブルーム分類学に基づいた段階的な質問レベルも調整できます。

これらのツールにより、教師は従来の教材作成に費やしていた時間を、生徒との直接的な対話や個別指導により多く割けるようになっています。実際に、MagicSchool AIを導入した学校では、教師の教材準備時間が週平均8時間から3時間に短縮されたという報告があります。

グローバル教育への影響

AI技術の進歩は、言語の壁を越えた国際的な教育機会の拡大も実現しています。リアルタイム翻訳機能と組み合わされたAI教育システムにより、日本の生徒がアメリカの大学の講義を日本語で受講したり、世界中の専門家から直接学ぶことが可能になっています。

ビジネス分野での生産性革命

業務プロセスの根本的変革

2024年のビジネス界におけるAI導入は、単なる効率化の枠を超えて、業務プロセスそのものの再設計をもたらしています。ウィルオブ・ワークが導入した生成AI-OCR技術では、年間約2,500時間の作業時間削減を実現し、従業員がより戦略的な業務に集中できる環境を創出しました。

このような自動化の進展により、企業は人的リソースを定型的な作業から解放し、創造的思考や問題解決、顧客関係構築といった、より価値の高い業務に振り向けることができるようになっています。

AIエージェントによる意思決定支援

2024年後半から注目されているのが、AIエージェントによる意思決定支援システムです。これらのシステムは、市場データ、競合分析、顧客動向を統合的に分析し、経営陣に対して戦略的な提言を行います。

例えば、小売業界では、AIエージェントが過去の販売データ、天候予報、地域イベント情報を組み合わせて最適な在庫計画を自動生成し、機会損失と過剰在庫の両方を最小化しています。この結果、在庫効率が平均20-25%向上し、売上機会の拡大と同時にコスト削減も実現しています。

パーソナライズドマーケティングの進化

AIを活用したマーケティングは、2024年にさらなる精度向上を遂げました。従来の年齢・性別といった基本的なセグメンテーションから、個人の行動パターン、購買履歴、ソーシャルメディアでの反応を統合した高度なパーソナライゼーションが可能になっています。

ファッション業界では、AIが顧客の体型、好み、予算、ライフスタイルを分析し、個別にカスタマイズされたコーディネート提案を行うサービスが普及しています。これにより、顧客満足度が向上するだけでなく、返品率の大幅な削減も実現されています。

クリエイティブ分野での創造性の拡張

動画・映像制作の民主化

2024年の動画生成AI技術の進歩は、映像制作の世界に革命をもたらしました。Runway Gen-2やKling AI、Googleが開発したVeo 3などの最新技術により、プロフェッショナルレベルの動画コンテンツを一般の人でも制作できるようになっています。

これらのツールは、テキストの指示だけで映画のような品質の動画を生成することができ、教育コンテンツ、マーケティング動画、エンターテイメント作品の制作において新しい可能性を開いています。従来数百万円の予算と専門チームが必要だった映像制作が、個人レベルでも実現可能になったことで、創造的表現の民主化が進んでいます。

音楽・アート創作の新領域

AI技術は音楽やアートの創作分野にも大きな変革をもたらしています。AIが作曲した楽曲が商業的に成功を収めたり、AIが生成したアートワークが世界的な美術展で展示されるなど、従来の創作活動の概念を大きく拡張しています。

特に注目すべきは、AIと人間のコラボレーションによる新しい創作手法の確立です。ミュージシャンがAIを「バーチャルバンドメンバー」として活用し、これまでにない音楽的表現を生み出したり、アーティストがAIの生成する予期しない要素を作品に取り入れることで、人間だけでは思いつかない創造的なアイデアを実現しています。

言語創作とコンテンツ制作

文章作成の分野でも、AIは単なる「代筆ツール」から「創作パートナー」へと役割を変化させています。小説家がAIとブレインストーミングを行って物語のプロットを練ったり、ジャーナリストがAIの分析能力を活用して深い洞察を含む記事を執筆するなど、創作プロセスそのものが進化しています。

社会インフラとしてのAI:変化する日常生活

医療・ヘルスケアでの活用拡大

AI技術は医療分野において、診断精度の向上と医療従事者の負担軽減に大きく貢献しています。2024年には、画像診断AIが放射線科医の診断精度を補完し、早期がん発見率を15-20%向上させることが確認されています。

また、AIによる個人の健康データ分析により、病気の予防的ケアが可能になっています。ウェアラブルデバイスから収集される心拍、睡眠、運動データをAIが継続的に分析し、健康リスクの早期発見や、個人に最適化された健康改善プランの提案が行われています。

都市インフラの最適化

スマートシティ構想の中核として、AI技術が都市インフラの最適化に活用されています。交通流量の予測と信号制御の最適化により、都市部の渋滞が平均25%削減され、CO2排出量の削減と移動時間の短縮が同時に実現されています。

エネルギー分野では、AIが電力需要を予測し、再生可能エネルギーの発電量と組み合わせて最適な電力配分を行うシステムが普及しています。この結果、エネルギー効率が向上し、電力コストの削減と環境負荷の軽減が達成されています。

コミュニケーションと言語の壁の解消

多言語対応AIの精度向上により、国際的なコミュニケーションの質が大幅に改善されています。リアルタイム音声翻訳技術により、異なる言語を話す人々が自然な会話を行えるようになり、ビジネス、教育、観光の分野で新しい可能性が開かれています。

特に注目すべきは、文化的な文脈や敬語表現まで考慮した高精度な翻訳が可能になったことです。これにより、単なる言葉の置き換えではなく、話者の意図や感情まで正確に伝えることができるようになっています。

雇用と労働市場への複合的影響

短期的な雇用構造の変化

2024年から2025年にかけて、AI技術の導入による雇用への影響が具体的に表面化しています。大和総研の調査によると、日本の就業者の約80%がAIの影響を受ける可能性があり、そのうち約40%が仕事の半分以上を自動化できる状況となっています。

しかし、これは必ずしも大規模な失業を意味するものではありません。ゴールドマン・サックスのレポートでは、アメリカ労働力の6-7%がAI導入により影響を受けるものの、失業率の上昇は0.5ポイント程度にとどまると予測されています。

新しい職種の創出と技能要件の変化

AI技術の普及は、従来の職種を代替すると同時に、全く新しい職種を創出しています。「AIプロンプトエンジニア」「データ探偵」「AI倫理コンサルタント」「ヒューマン-AI協調専門家」など、AIと人間の協働を前提とした新しい専門職が生まれています。

これらの新職種では、技術的なスキルと人間的な感性の両方が求められ、従来の「技術系」「文系」という区分を超えた複合的な能力が重要になっています。例えば、AIプロンプトエンジニアには、技術的な理解力と同時に、言語感覚、創造性、人間心理への洞察力が必要とされています。

働き方の根本的変革

AI技術の導入により、働き方そのものが根本的に変化しています。定型業務の自動化により、従業員はより創造的で戦略的な業務に集中できるようになり、労働の質的向上が進んでいます。

同時に、AIとの協働により、個人の能力が大幅に拡張されています。例えば、営業担当者がAIの顧客分析を活用することで、従来の何倍もの精度で顧客ニーズを把握し、より効果的な提案を行えるようになっています。

社会的課題と倫理的考察

デジタル格差の拡大懸念

AI技術の急速な普及は、新たなデジタル格差を生み出す可能性があります。最先端のAI技術を活用できる個人や企業と、そうでない層との間で、生産性や競争力に大きな差が生まれる可能性があります。

この課題に対して、政府や教育機関は、AI技術へのアクセスを民主化するための施策を検討しています。公的教育機関での AI教育の充実、中小企業向けのAI導入支援プログラム、高齢者や技術に不慣れな層向けのAIリテラシー向上支援などが進められています。

プライバシーとセキュリティの新しい課題

AI技術の発展に伴い、個人データの収集・活用に関する新しい課題が浮上しています。AIが個人の行動パターンや嗜好を詳細に分析できるようになったことで、プライバシー保護と利便性向上のバランスが重要な社会的議題となっています。

欧州連合(EU)では、AIの倫理規制を強化するための法案が進められており、AIの開発と利用に関するガイドラインの策定が進んでいます。このような動きは他国にも波及し、国際的なAI倫理規範の確立に向けた取り組みが加速しています。

人間性の価値の再定義

AI技術の発展により、人間固有の価値が再認識されています。創造性、共感能力、倫理的判断力、複雑な文脈の理解といった、人間が持つ固有の能力がより一層重要視されるようになっています。

教育分野では、知識の詰め込みよりも、批判的思考力、創造力、協調性の育成に重点が移っています。ビジネス分野でも、単純な業務効率化よりも、人間らしい洞察力や判断力を持つ人材の価値が高まっています。

AI技術の実装における課題と解決策

技術的な限界と改善の方向性

現在のAI技術には、まだいくつかの重要な限界があります。特に、文脈の深い理解、常識的な推論、創造的な問題解決において、人間レベルの能力に到達していない領域があります。

しかし、これらの課題に対して、研究開発が急速に進んでいます。大規模言語モデルの改良、マルチモーダル学習の高度化、因果推論能力の向上など、多角的なアプローチで技術改善が図られています。

組織レベルでの導入課題

AI技術を組織に導入する際の課題として、従業員の技術的スキル不足、既存システムとの統合の困難さ、ROI(投資対効果)の測定の複雑さなどが挙げられます。

これらの課題に対して、段階的な導入戦略、継続的な教育・研修プログラム、明確な成果指標の設定といった解決策が有効であることが確認されています。成功事例では、小規模なパイロットプロジェクトから始めて、段階的に適用範囲を拡大するアプローチが取られています。

人材育成と組織文化の変革

AI時代に適応するためには、技術的なスキルの習得だけでなく、組織文化そのものの変革が必要です。失敗を恐れない実験的な文化、継続的学習への意欲、変化への適応力といった要素が重要になっています。

先進的な企業では、AI技術の活用を単なるツールの導入ではなく、組織全体の能力向上の機会として捉え、従業員のスキルアップと組織の競争力強化を同時に実現しています。

国際的な競争と協力の展望

各国のAI戦略と政策動向

AI技術の発展をめぐって、各国が戦略的な投資と政策立案を進めています。アメリカは民間企業主導の技術開発を支援し、中国は国家主導の大規模投資を実施、欧州は倫理的なAI開発に重点を置くなど、それぞれ異なるアプローチを取っています。

日本は、社会課題の解決にAI技術を活用する「Society 5.0」の実現を目指し、高齢化社会や労働力不足といった課題に対するAIソリューションの開発に注力しています。この分野では、日本独自の強みを活かした国際競争力の構築が期待されています。

技術標準化と国際協力

AI技術の健全な発展のためには、国際的な標準化と協力が不可欠です。技術仕様の統一、倫理基準の共有、人材交流の促進といった取り組みが、各国間で進められています。

特に、AI技術の軍事利用や監視技術への応用については、国際的な規制枠組みの構築が急務となっており、多国間での議論が活発化しています。

2025年以降の展望と準備すべきこと

次世代AI技術の可能性

2025年以降に実用化が期待される次世代AI技術として、量子コンピューティングとAIの融合、脳科学とAIの統合、自律型AIシステムの高度化などが挙げられます。

これらの技術が実現すれば、現在のAI技術をはるかに上回る処理能力と推論能力を持つシステムが可能になり、社会のあらゆる分野でさらなる革新が期待されます。

個人レベルでの準備と適応

AI時代を生き抜くために、個人レベルで必要な準備として、以下の要素が重要です:

技術リテラシーの向上: AI技術の基本的な仕組みと可能性を理解し、適切に活用できる能力

創造性と批判的思考力の養成: AIが苦手とする創造的思考や複雑な判断力の向上

継続学習の習慣化: 急速に変化する技術環境に適応するための学習能力

人間的なスキルの重視: コミュニケーション能力、共感力、リーダーシップなど、AI時代により重要になる人間的な能力

組織・社会レベルでの取り組み

組織や社会全体としても、AI時代への適応に向けた取り組みが必要です:

教育システムの改革: AI時代に必要なスキルを育成する教育カリキュラムの開発

労働政策の見直し: AI導入による雇用への影響を考慮した政策立案

倫理基準の確立: AI技術の健全な発展を支える倫理的枠組みの構築

国際協力の推進: AI技術の恩恵を全人類が享受できる国際的な協力体制の構築

まとめ:AI革新がもたらす新しい社会の姿

2024年から2025年にかけて、AI技術は単なる「便利なツール」から「社会インフラ」へと変貌を遂げています。教育、ビジネス、クリエイティブ、医療、都市管理など、あらゆる分野でAIが人間の能力を拡張し、新しい価値を創造しています。

しかし、この技術革新は同時に新しい課題も提起しています。雇用構造の変化、デジタル格差の拡大、プライバシーとセキュリティの問題、倫理的な判断の必要性など、技術の進歩と並行して解決すべき社会的課題も山積しています。

重要なのは、AI技術を恐れるのではなく、その可能性を正しく理解し、人間とAIが協働する新しい社会モデルを構築することです。AI技術は人間を置き換えるものではなく、人間の可能性を無限に拡張するパートナーとして位置づけることができれば、私たちはより創造的で、より人間らしい社会を実現できるでしょう。

今こそ、一人ひとりがAI時代の到来を自分ごととして捉え、必要なスキルを身につけ、新しい働き方や生き方を模索する時期です。技術の進歩に受動的に対応するのではなく、積極的にAI技術を活用し、より良い未来を創造していく主体的な姿勢が求められています。

AI革新は止まることなく続いています。その変化の波を乗りこなし、人間とAIが共創する明るい未来を実現するために、今日から行動を始めましょう。

参考文献

[1] リコー, 「2024年のビジネス成長を加速する最新AIトレンド」, (2024), https://promo.digital.ricoh.com/ai/column/detail001/

[2] BuzzConnection, 「【2024年最新】生成AIニュース:革新的技術が変える未来社会」, (2025/09/04), https://media.buzzconne.jp/generative-ai-news-2024-latest-trends-and-innovations/

[3] ClassPoint, 「2024年、あなたの時間を節約する教師向けAIツールベスト8(更新版)」, (2024/11/04), https://www.classpoint.io/blog/ja/2023%E5%B9%B4%E3%80%81%E6%99%82%E9%96%93%E3%82%92%E7%AF%80%E7%B4%84%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%82%8B%E6%95%99%E5%B8%AB%E5%90%91%E3%81%91ai%E3%83%84%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%83%99%E3%82%B9%E3%83%887%E9%81%B8

[4] 大和総研, 「既に始まった生成AIによる仕事の地殻変動」, (2025/08/04), https://www.dir.co.jp/report/research/economics/japan/20250804_025249.html

[5] JOBIRUN, 「[レポート解説]AIは仕事を奪うのか?ゴールドマン・サックスの研究」, (2025/08/16), https://jobirun.com/ai-and-the-future-of-work-goldman-sachs-report/

[6] セラク, 「【生成AIの最新動向】2024年注目される生成AIトレンド」, (2024/11/08), https://www.seraku.co.jp/tectec-note/chatgpt/chatgpt_2024trend/

[7] 労働政策研究・研修機構, 「調査シリーズNo.256「AIの職場導入による働き方への影響等」」, (2025/05/23), https://www.jil.go.jp/institute/research/2025/256.html

[8] ブレインパッド, 「AIエージェント技術最新トレンド:2025年を見据えて2024年を振り返る」, (2025/02/27), https://www.brainpad.co.jp/doors/contents/ai_agent_trend/

[9] リコー, 「【AIのビジネス活用事例】大手飲料メーカーの生成AI導入事例」, (2024), https://promo.digital.ricoh.com/ai/column/detail001/

[10] UNESCO, 「Artificial intelligence in education」, https://en.unesco.org/artificial-intelligence/education

[11] 三菱総合研究所, 「AIエージェントの”自動化”がビジネス・業界にもたらす衝撃」, (2025/04/01), https://www.mri.co.jp/knowledge/opinion/2025/202504_1.html

[12] Kotora, 「未来を切り開くAIエージェント:ビジネスと日常生活への革新の全貌」, (2 日前), https://www.kotora.jp/c/117306-2/

[13] 侍エンジニア, 「生成AIの今後のトレンド予想5選!最近のAIの活用事例も解説」, (8 日前), https://generative-ai.sejuku.net/blog/4756/

[14] Works Institute, 「第15回 AIで削られていく若者の雇用 「最初の仕事」が消えていく影響」, (2025/08/19), https://www.works-i.com/works/series/from_usa/detail015.html

[15] ロイター, 「コラム:AIは雇用を減らすのか、影響は物価から米中関係まで」, (2025/08/22), https://jp.reuters.com/opinion/forex-forum/4X6NEHDCTZJ6ZE4AFN2JMZGR6M-2025-08-22/

タグ: AI革新,生成AI,AIエージェント,教育AI,ビジネスAI,クリエイティブAI,雇用変化,未来技術,デジタル変革,人工知能

コメント

この記事へのトラックバックはありません。

この記事へのコメントはありません。