11.28

ワーナー・ミュージックとSuno、AI音楽ライセンス契約で提携

2025年11月25日、ワーナー・ミュージック・グループ(WMG)とAI音楽生成プラットフォームSunoがライセンス契約を締結。過去の著作権訴訟を和解し、アーティストのオプトインによる声・作曲活用を可能に。音楽業界のAI統合が新たな局面を迎える。

ワーナー・ミュージック・グループ(WMG)とAI音楽生成企業Sunoは、2025年11月25日に画期的なライセンス契約を発表した。この契約は、両者の間で1年以上にわたる著作権侵害訴訟の和解を伴い、アーティストの声、名前、肖像、作曲をAI生成音楽に活用するための枠組みを構築するものである。音楽業界では、AI技術の急速な進展が著作権保護と創造性拡大の両立を迫る中、本提携はアーティスト主導のAI活用モデルとして注目を集めている。

本記事では、契約の詳細、背景となった訴訟の経緯、業界全体への影響を分析し、グローバルな文脈での位置づけを考察する。最終的に、この提携が音楽エコシステムの進化をどのように加速させるかを明らかにする。

契約内容の詳細と実施計画

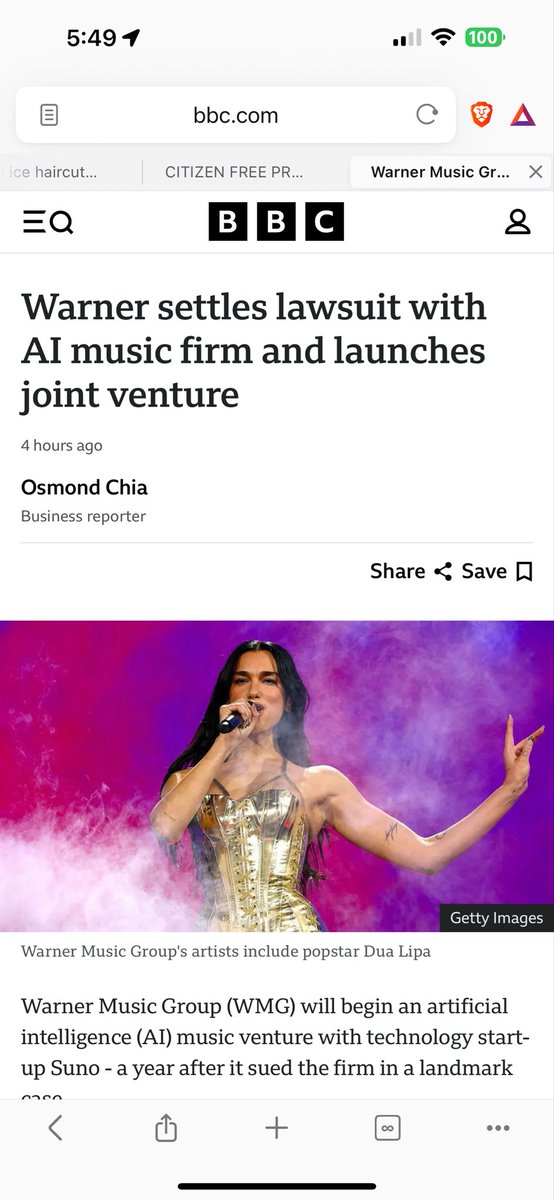

WMGとSunoの契約は、AI生成音楽のライセンス利用をめぐる包括的な合意である。主な内容として、アーティストおよびソングライターが自身の声、名前、肖像、画像、作曲の使用をオプトイン形式で選択可能となる。オプトインを選択したアーティストの要素を基に、Sunoのプラットフォーム上でユーザーがテキストプロンプトから音楽を生成できるようになる。これにより、例えばDua LipaやColdplay、Ed SheeranといったWMG所属アーティストのスタイルを模倣した新曲作成が可能だ。

契約の実施スケジュールは明確だ。2026年にSunoは現行のAIモデルを置き換える形で、新たなライセンス済みモデルをリリースする。この新モデルは、WMGのカタログを訓練データとして活用し、より高品質で著作権遵守型の生成を実現する。無料ユーザーは生成した楽曲の再生・共有が可能だが、ダウンロードや商用利用には有料プランへの移行が義務づけられる。これにより、クリエイターへの報酬分配が保証される仕組みが構築される。

さらに、SunoはWMGからライブ音楽発見プラットフォーム「Songkick」を買収し、AI生成音楽とリアルイベントの統合を推進する。Songkickは従来通りファン向けのコンサート情報提供を継続しつつ、AIツールとの連携でインタラクティブな体験を強化する予定だ。WMGのRobert Kyncl CEOは、「この提携はクリエイティブコミュニティの勝利であり、収益拡大とファン体験の革新をもたらす」とコメントしている。一方、SunoのMikey Shulman CEOは、「音楽の価値を数十億人に高めるための加速器となる」と述べ、両社のビジョンを共有した。

この契約の経済的側面も注目に値する。Sunoは直近で2億5,000万ドルの資金調達を完了し、評価額24億5,000万ドルに達している。この資金の一部がライセンス料やデータ取得に充てられる見込みで、WMGはAI市場の成長を捉える戦略的ポジションを確保した。

背景:著作権訴訟の経緯と業界のAIジレンマ

本提携の基盤となったのは、2024年にWMGがSunoおよび類似プラットフォームUdioに対して提起した著作権侵害訴訟である。訴訟の核心は、SunoがWMGのカタログを無許可で訓練データとして使用し、「人間の作品と区別がつかない」AI生成楽曲を商用化していた点にある。WMGはUniversal Music Group(UMG)やSony Music Entertainmentと共同で、Recording Industry Association of America(RIAA)を通じて訴訟を推進した。これらのレーベルは、AIが既存曲を「盗用」し、ストリーミングサービスに氾濫させるリスクを指摘していた。

訴訟の文脈は、AI音楽生成ツールの爆発的普及にある。Sunoは2023年のローンチ以来、1億人以上のユーザーを獲得。テキスト入力だけでポップ、ロック、ヒップホップなどのジャンルを生成可能で、無料ティアのアクセシビリティが普及を後押しした。しかし、これが「歌詞の盗用」や「スタイルの模倣」を助長し、200人以上のアーティストがAIの「捕食的利用」に対する公開書簡に署名する事態を招いた。欧州連合(EU)や米国著作権局も、AI訓練データの透明性向上を求めるガイドラインを2025年に強化しており、本提携はこうした規制環境への対応を反映している。

日本国内では、JASRAC(日本音楽著作権協会)が類似の懸念を表明。2025年10月の報告書で、AI生成音楽の著作権登録を条件づける提案を提示した。グローバルにみれば、英国のPRS for MusicやフランスのSACEMも、ライセンスモデルを模索中だ。WMGの提携は、これらの議論を先取りした形で、訴訟解決から協力への転換を象徴する。

業界への影響:メリットとデメリットの多角的分析

この提携は、音楽業界のAI統合を加速させる一方で、複雑な影響を及ぼす。まず、メリットとして、アーティストのコントロール強化が挙げられる。オプトイン制度により、参加を拒否するアーティストは保護され、参加者は新収益源を得る。WMGは、AI生成楽曲のストリーミング分配金やダウンロード手数料をクリエイターに還元する枠組みを構築。推定では、2026年の新モデルリリース後、Sunoの有料ユーザー比率が20%向上し、業界全体で年間10億ドルの追加収益を生む可能性がある。

一方、デメリットも無視できない。AIの「模倣性」が過度に進むと、人間クリエイターの市場シェアが縮小する恐れがある。2025年のMusic Business Worldwideの調査では、AI生成曲のストリーミングシェアがすでに5%を超え、インディーアーティストの露出減少を指摘している。また、技術的バイアスとして、WMGのカタログ偏重が多様なジャンルの生成を歪めるリスクがある。ラテンやK-Popアーティストの声優化が不十分であれば、グローバル市場での不平等を助長する。

比較分析では、WMGの動きが先駆的だ。UMGは2025年9月にAIスタートアップBelieveと提携したが、オプトインの柔軟性に欠ける。Sonyは訴訟継続中で、和解交渉が遅れている。一方、中国のTencent Musicは独自AIツールを展開し、ライセンス不要のモデルを推進。こうした地域差は、国際的な著作権ハーモナイゼーションの必要性を浮き彫りにする。経済的には、WMGの株価が発表後3%上昇し、投資家信頼を回復した。

倫理的観点から、提携は「pro-artist」AIのモデルケースとなるが、過度な商用化が創造性を損なうかを監視する必要がある。Guardian紙の分析では、「AIが補完ツールとして機能する限り、業界は繁栄する」と結論づけている。

他社動向とグローバル比較:AI音楽の国際的広がり

WMG-Suno提携をグローバル文脈で位置づけると、AI音楽のライセンス競争の転機である。欧米中心の訴訟波及に対し、アジア市場は積極的だ。韓国HYBE(BTS所属)は2025年8月に自家AIツールをリリースし、K-Popのボーカル合成を推進。日本では、Sony Music Japanが2025年11月に類似契約をAIVAと結び、J-Popアーティストのオプトインを導入した。これにより、アジアのAI音楽市場規模は2026年に50億ドルに達すると予測される(Statista報告)。

欧州では、EUのAI法(2024施行)が訓練データの開示を義務づけ、WMGの透明性モデルが好例となる。英国では、BTI(British Recorded Music Industry)がSuno類似ツールのライセンスを推進中だ。一方、発展途上国では、ライセンスコストの高さが障壁となり、違法AIツールの横行が懸念される。インドのBollywoodシーンでは、WMGの影響で2026年に現地アーティスト向けオプトインプログラムが展開予定。

他社比較で顕著なのは、Sunoの競合Udioに対するWMGの二正面戦略だ。11月上旬にUdioとも和解・提携を発表したWMGは、多プラットフォーム展開で優位性を築く。UMGのAI投資(2025年総額5億ドル)と比較すれば、WMGの焦点は「アーティストエンパワーメント」にあり、長期的なブランド価値向上を狙う。

このグローバルダイナミクスは、WIPO(世界知的所有権機関)の2025年報告で強調される「AIと著作権のバランス」議論を反映。提携は、業界の断片化を防ぐための国際基準形成を促すだろう。

技術的考察:SunoのAIモデル進化と課題

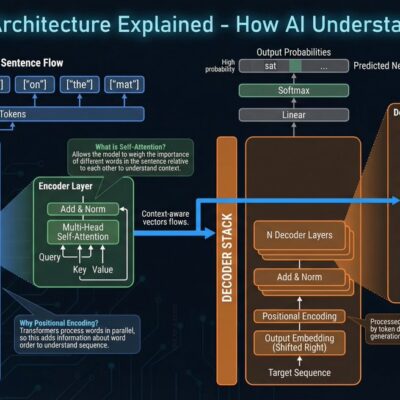

Sunoの技術基盤は、Transformerアーキテクチャを基調とした生成AIモデルである。現行バージョン(v3)は、テキスト-to-オーディオ変換で最大4分間の楽曲を生成可能で、ボーカル、インストゥルメンタル、メロディの同期精度が90%を超える(Suno内部ベンチマーク)。新ライセンスモデルでは、WMGデータセットをファインチューニングし、著作権メタデータを埋め込み、生成時のトレーサビリティを確保する。

数学的に表現すれば、生成確率はベイズ推定に基づく:

[ P(\text{output} | \text{prompt}, \theta) = \int P(\text{output} | z, \theta) P(z | \text{prompt}) dz ]

ここで(\theta)はWMGライセンスデータを反映したパラメータ、(z)は潜在変数。オプトイン要素の統合により、バイアス低減アルゴリズム(例:FairGAN)が適用され、多様性スコアを向上させる。

課題として、計算コストの高さが挙げられる。新モデルの訓練にGPUリソースが10倍必要となり、Sunoの資金調達が鍵だ。また、音声ディープフェイクのリスクを防ぐため、ウォーターマーク技術(例:ISO/IEC 21916準拠)を導入。2026年リリースに向け、ベータテストでアーティストフィードバックを反映する計画だ。

この技術進化は、音楽の民主化を促進するが、品質のばらつきが残る。The Vergeのレビューでは、「ライセンスモデルは創造性を高めるが、予測不能な出力が芸術性を損なう可能性」を指摘している。

Songkick買収の戦略的意義とエコシステム統合

SunoのSongkick買収は、AIとライブ体験の融合を象徴する。Songkickは月間1,000万ユーザーを抱え、コンサート推薦アルゴリズムで知られる。買収後、SunoはAI生成楽曲をライブイベントのプロモーションに活用。例えば、ユーザーが生成したColdplay風トラックを基に、実際のツアー情報を提案するパーソナライズドフィードを構築する。

この統合は、WMGのエコシステム戦略に合致。従来、SongkickはWMGの補助ツールだったが、Suno移管により独立性を高め、AI主導のファンエンゲージメントを実現。経済効果として、2026年のクロスプロモーション収益が2,000万ドル超と見込まれる。

グローバル比較では、Live NationのAIツール(Ticketmaster統合)が競合。Songkickの強みは中小イベントのカバー率高さで、インディーアーティストの露出を支える。課題はプライバシー保護で、GDPR準拠のデータハンドリングが求められる。

- 契約の核心: WMGとSunoのライセンス提携は、アーティストオプトインによるAI生成音楽を可能にし、2026年新モデルリリースで著作権保護を強化。

- 訴訟和解の意義: 2024年の侵害訴訟解決が、業界のAI協力モデルを確立。報酬分配とコントロールがクリエイターの信頼を回復。

- 業界影響: 収益拡大(推定10億ドル)と多様性リスクの両面。UMG・Sonyとの比較でWMGの先駆性が際立つ。

- グローバル展望: アジア・欧州の類似提携加速。WIPO基準形成を促し、AI音楽市場を民主化。

- 技術・統合面: Transformerモデル進化とSongkick買収で、生成からライブまでのエコシステムを構築。

今後の注視点として、2026年新モデルのユーザー採用率とアーティスト参加度が挙げられる。これにより、AIが音楽の補完ツールとして定着するかが決まる。また、他レーベルの追随と国際規制の進展が、持続可能なエコシステムを形成する鍵となる。音楽の未来は、技術と人間の創造性が共存する形で進化を続けるだろう。

参考文献:

- Warner Music Group公式プレスリリース(2025年11月25日): https://www.wmg.com/news/warner-music-group-and-suno-forge-groundbreaking-partnership

- Reuters(2025年11月25日): https://www.reuters.com/legal/litigation/warner-music-group-settles-copyright-case-with-suno-licensed-ai-music-2025-11-25/

- The Guardian(2025年11月26日): https://www.theguardian.com/business/2025/nov/26/warner-music-signs-deal-with-ai-song-generator-suno-after-settling-lawsuit

- Music Business Worldwide(2025年11月25日): https://www.musicbusinessworldwide.com/warner-music-group-settles-with-suno-strikes-first-of-its-kind-deal-with-ai-song-generator/

- Suno公式ブログ(2025年11月25日): https://suno.com/blog/wmg-partnership

- The Verge(2025年11月25日): https://www.theverge.com/news/829189/warner-music-group-suno-ai-licensing-deal

コメント

この記事へのトラックバックはありません。

この記事へのコメントはありません。