11.05

江戸時代に日曜休みはなかった?伝統暦が育んだ独自の生活リズムと近代化の影響を探る

江戸時代の日本で現代のような毎週の日曜休みがなかった理由を歴史的背景から紐解き、当時の人々がどのように時間を管理し、休養を取っていたかを詳しく解説します。太陰太陽暦の仕組みや地域ごとの休日慣習、明治維新による西洋暦導入の変革までを深掘りし、現代のワークライフバランスとの比較を通じて、読者が自身の生活を振り返るきっかけを提供します。歴史ファンや文化に興味のある方にとって、江戸時代の日常がより身近に感じられるはずです。さあ、一緒にタイムスリップして、当時のリズムを探ってみませんか?

日本の暦 – Wikiwand

想像してみてください。毎週末に訪れる日曜日の休みがない世界で、人々はどうやって疲れを癒し、家族と過ごす時間を確保していたのでしょう? 現代の私たちにとって、日曜日はショッピングやレジャー、時にはただのんびりする大切な時間です。でも、江戸時代(1603年から1868年)の日本では、そんな固定された週休日の概念自体が存在しませんでした。この事実は、単なる歴史のトリビアではなく、当時の社会構造や自然との調和を映し出す鏡のようなもの。あなたも、忙しい日常の中で「もっと自然なリズムで生きたい」と感じたことはありませんか? この記事を読むことで、江戸の人々が暦を通じて築いた独自の生活様式を理解し、現代の時間管理に新たな視点を得られるでしょう。

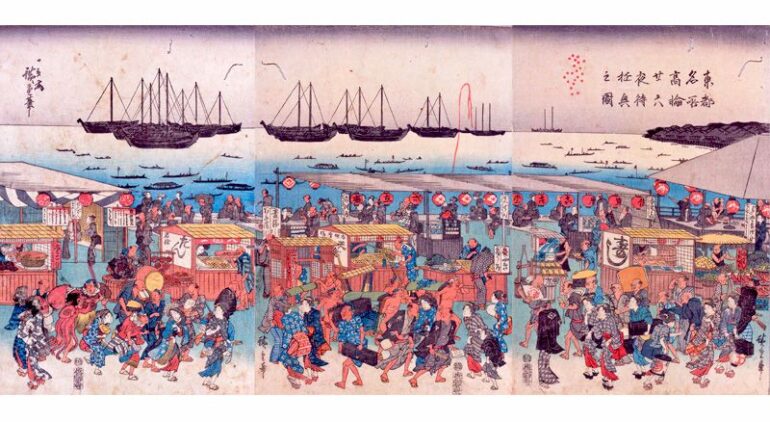

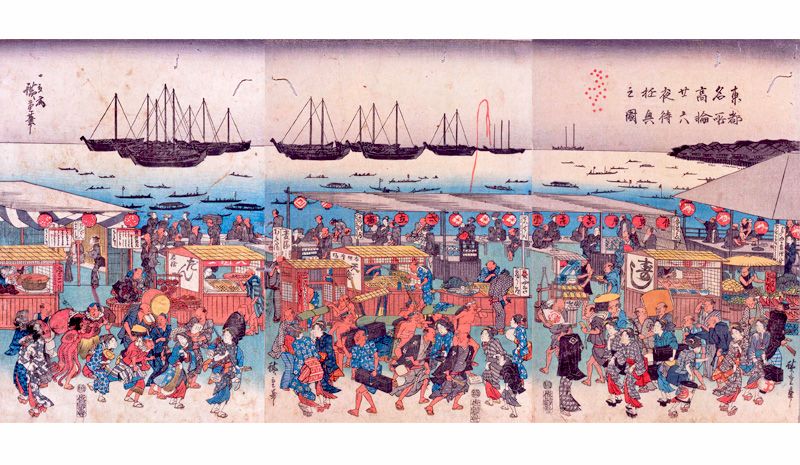

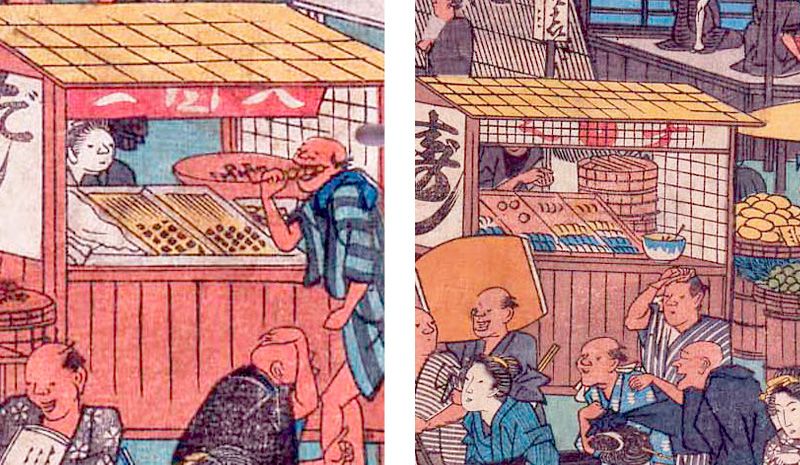

まず、なぜ江戸時代に日曜休みがなかったのか、その根本原因からお話ししましょう。江戸時代の日本は、中国由来の太陰太陽暦を基にした独自の暦法を使っていました。この暦は、月の満ち欠けを基準にしつつ、太陽の動きを調整して季節のずれを防ぐもので、現代のグレゴリオ暦のように厳密な7日周期の週単位で時間を区切るものではありませんでした。曜日自体は仏教伝来とともに知られていましたが、主に占いや吉凶判断のためのもので、日常生活のスケジュールに深く根付いていなかったのです。例えば、浮世絵や日記からわかるように、人々は「今日が日曜日だから休む」ではなく、「今月の一日だから休養する」といった月単位のサイクルで動いていました。

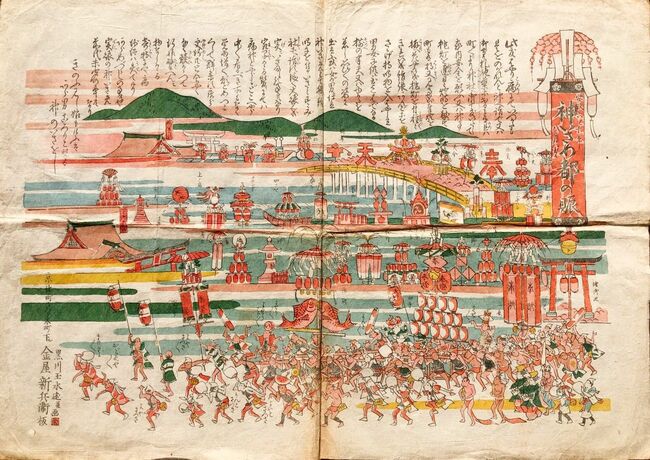

このような暦の特徴は、農村中心の社会に適応した結果です。江戸時代の人口の多くは農民で、稲作などの農業が生活の基盤。雨の日や作物の成長段階に合わせて自然と休みが取れるため、強制的な週休は必要なかったのです。歴史学者の研究によると、村によっては年間40日から80日もの「遊び日」と呼ばれる休日があり、これらは祭りや共同体行事と結びついていました。たとえば、盆や正月、村の鎮守祭りは全員が参加する一大イベントで、労働から解放される貴重な機会。こうした休みは、単なる休息ではなく、社会の絆を強める役割も果たしていたのです。

では、具体的にどんな休日があったのでしょうか? 商人や職人の場合、毎月1日、15日、25日を定休とする慣習が一般的でした。これを「三斎日」と呼び、寺社参りや家族団らんの時間に充てられました。大工や左官のような職種では、雨天時が自然の休みとなり、年間労働日数は約290日程度だったと推定されます。一方、武士階級は藩の勤務体系に従い、比較的規則正しいスケジュールでしたが、こちらも週単位ではなく、月や季節ベース。こうした多様な休日形態は、現代の「週休2日制」と比べて柔軟性が高く、個人の体調や天候に合わせやすい点が魅力的に映りますね。

しかし、このシステムは決して理想郷ではなかった点も指摘しておきましょう。休日の少なさから過労が問題になる村もあり、幕府は時折「休養の奨励」を布告していました。たとえば、信州の村落史料からは、祭り以外の休みを「無断欠勤」とみなす厳しいルールが見て取れます。これを現代に例えるなら、フリーランスの仕事のように、天候やイベント次第でスケジュールが変わる生活。安定性に欠ける一方で、自然のリズムに寄り添う美しさがあったのです。

ここで、少し寄り道して、江戸時代の暦が人々のメンタルヘルスに与えた影響を考えてみましょう。現代では「サンデー・ブルー」と呼ばれる週明けの憂鬱が話題になりますが、当時はそんな概念すらなく、むしろ祭りの高揚感が日常のモチベーションを保っていたのかもしれません。心理学的な視点から見ると、固定休日のない生活はストレスを分散させる効果があった可能性があります。あなたはどう思われますか? もし江戸時代に生まれたら、どんな休みを満喫したいですか?

江戸時代の暦システムの詳細と休日の実態

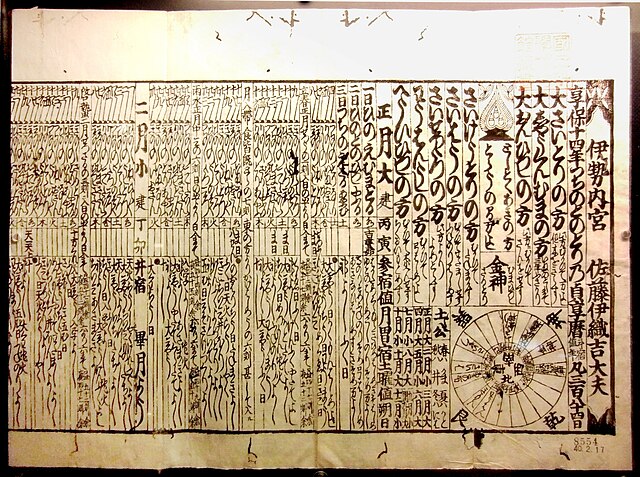

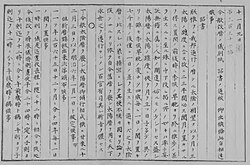

江戸時代の暦をより深く理解するために、その構造を分解してみましょう。太陰太陽暦は、1ヶ月を29日または30日とし、約19年で7回の閏月を挿入して太陽年と同期させる仕組みです。この暦では、干支や六曜(先勝、友引など)が重視され、曜日(日曜、月曜など)は付随的な役割に過ぎませんでした。たとえば、貞享暦や寛政暦のような改暦が繰り返されましたが、これらは天文観測の精度向上を目的としており、週の概念を導入するものではありませんでした。

ドラぷら | 未知の細道 江戸時代の夏フェス!?「二十六夜待」の今に迫る

休日の実態を職業別に分類すると、興味深い違いが浮かび上がります。農民の場合、休日は村の合議で決められ、田植えや収穫後の「村遊び日」が中心。歴史資料から、江戸中期の村では年間50日以上の休みが記録されており、これらは農耕儀礼と連動していました。たとえば、端午の節句や七夕は、子供たちも参加する地域イベントで、労働を忘れて楽しむ時間です。

一方、都市部の商人たちは、商業組合のルールに従い、毎月の定休日を設定。江戸の町人文化を描いた浮世絵では、こうした休みに花見や芝居見物をする様子が生き生きと描かれています。たとえば、歌川広重の作品では、休日の賑わいが街の活気を象徴しています。これをデータで裏付けると、江戸時代の労働時間は現代の半分程度だったとする研究もあり、休日の質が量を補っていたと言えそうです。

また、女性や子供の視点から見ると、休日は家事や育児の負担軽減の機会でもありました。祭りでは女性たちが踊りや芸能に参加し、社会的交流を深めていたのです。このような休みのあり方は、共同体意識を育み、孤立を防ぐ役割を果たしていました。現代の私たちがテレワークで感じる孤独感を思えば、江戸のシステムは意外に先進的だったのかもしれませんね。

地域差と休日の多様性

江戸時代の休日は、地域によって大きく異なっていました。たとえば、美濃国(現在の岐阜県)では、農耕儀礼に基づく休みが少なく、厳しい労働環境だった一方、信州(長野県)では80日以上の休日が確認されています。これは、地形や気候の影響で、雪深い地域では冬季の自然休養が多かったためです。

こうした多様性を表でまとめてみましょう:

| 地域/職業 | 主な休日 | 特徴 |

|---|---|---|

| 農村(信州) | 村遊び日(祭り中心)、正月・盆 | 年間40-80日、自然と連動 |

| 都市商人(江戸) | 毎月1・15・25日、三斎日 | 商業組合決定、寺社参り多 |

| 職人(大工など) | 雨天時、節句 | 約290労働日、天候依存 |

| 武士 | 藩の定めによる | 月単位、比較的規則的 |

この表からわかるように、休日は一律ではなく、柔軟に調整されていました。あなたのご先祖様がどの地域にいたか想像すると、家族の歴史がより鮮やかになるのではないでしょうか?

明治維新と西洋暦の導入:日曜休みの始まり

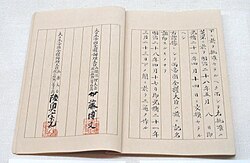

江戸時代が終わり、明治維新(1868年)が訪れると、日本は急速に近代化を進めました。その象徴が、1873年の暦法改革です。太政官布告により、太陰太陽暦からグレゴリオ暦への移行が決定され、これに伴い日曜休日制度が導入されました。この変化は、単なる暦の更新ではなく、西洋列強との外交・貿易を円滑にするための戦略でした。

明治改暦 – Wikipedia

なぜ日曜休みが選ばれたのか? それは、キリスト教圏の欧米諸国が日曜日を安息日とする習慣に合わせたからです。明治政府は、公務員の休日を減らす目的も兼ねてこの制度を採用しましたが、結果として日本社会全体に週単位のサイクルが定着しました。たとえば、1876年には土曜半休・日曜全休が官公庁で実施され、民間にも波及。江戸時代の月単位休みから、現代のような週休へ移行したのです。

この変革は、人々の生活に大きな影響を与えました。最初は混乱も多かったようで、旧暦の祭りを新暦に合わせる調整が必要になりましたが、結果として経済活動が活性化。国際基準に沿うことで、日本は急速に工業化を進め、今日の繁栄の基盤を築いたのです。

しかし、この変化は失われたものも多かった点に注意しましょう。江戸の自然リズムは、強制的な週休に取って代わられ、祭りの意義が薄れるケースも。現代の「働き方改革」で議論されるように、江戸の柔軟性を再評価する動きもありますね。

変革の社会的影響

明治の暦改革は、教育や医療にも波及しました。学校制度の導入で、子供たちは週休を学び、家族の時間が増えました。一方、工場労働者は新たな労働基準に適応を迫られ、ストライキの原因にもなりました。この移行期のエピソードとして、旧暦の正月を祝う人々が新暦の1月1日を無視した話は、文化の抵抗を示す好例です。

ドラぷら | 未知の細道 江戸時代の夏フェス!?「二十六夜待」の今に迫る

現代への示唆:江戸の休みから学ぶワークライフバランス

これまで見てきたように、江戸時代の日曜休み不存在は、伝統暦がもたらした独自の生活リズムの産物でした。月単位の休みや祭り中心の休息は、自然と調和し、共同体を重視する日本文化の象徴です。一方、明治の変革は近代化の必要性から生まれ、今日の週休2日制につながっています。

ここで、重要ポイントを整理しましょう:

【ポイント解説】 ・江戸の暦は太陰太陽暦で、週の概念が薄く、休日は月や季節ベースだった。 ・職業・地域により休日が多様で、祭りが社会の絆を強めた。 ・明治維新で西洋暦導入、日曜休みが定着し、国際基準に適応。 ・現代の過労社会では、江戸の柔軟性を参考にできる。 ・将来、AIやリモートワークで新たな休み形態が生まれる可能性。

これを踏まえ、明日から実践できるステップを提案します。まず、自分の1ヶ月のスケジュールを見直し、自然のリズム(例:満月時に休息)を組み込んでみてください。次に、地元の祭りに参加して、共同体意識を養う。最後に、歴史書を読んで江戸の生活を想像し、現代の時間管理を再考する。これで、あなたのワークライフバランスが向上するはずです。

将来の展望として、気候変動やデジタル化が進む中、江戸のような柔軟な休みシステムが復活するかもしれません。たとえば、気象連動の休日制度や、個人カスタムのスケジュール。歴史は繰り返すと言いますが、江戸の知恵が未来を照らす鍵になるでしょう。

さらに深く学びたい方は、以下のリソースをおすすめします。国立国会図書館のデジタルコレクションで江戸の暦を閲覧したり、歴史博物館で浮世絵展を訪れたり。あなたの好奇心が、次の発見につながることを願っています。

参考文献

[1] 戦国ヒストリー編集部, 「江戸時代の農村に休日はあった? ~江戸の暦と遊び日」, (2023-05-24), https://sengoku-his.com/1936 [2] Yahoo!知恵袋ユーザー, 「曜日感覚の無かった江戸時代以前は休日は無かったのでしょうか?」, (2014-12-25), https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q10139851500 [3] 工具J.com, 「休みすぎの日本人」, (不明), https://kougu-j.com/w-kiko/ron/ron_cgi/col4.cgi?mode=main&no=22 [4] こよみのページ, 「本日日曜日につき「お休み」です」, (2007-03-04), https://koyomi8.com/doc/mlwa/200703040.html [5] Quoraユーザー, 「昔は日曜日しかお休みがなかったのに、どうしてやっていけたの …」, (2022-05-06), https://jp.quora.com/%25E6%2598%2594%25E3%2581%25AF%25E6%2597%25A5%25E6%259B%259C%25E6%2597%25A5%25E3%2581%2597%25E3%2581%258B%25E3%2581%258A%25E4%25BC%2591%25E3%2581%25BF%25E3%2581%258C%25E3%2581%25AA%25E3%2581%258B%25E3%2581%25A3%25E3%2581%259F%25E3%2581%25AE%25E3%2581%25AB-%25E3%2581%2593%25E3%2581%2586%25E3%2581%2597%25E3%2581%25A6%25E3%2582%2584%25E3%2581%25A3 [6] 三重県文化振興事業団, 「村によりさまざま-江戸時代の休日の定め方」, (不明), https://www.bunka.pref.mie.lg.jp/rekishi/kenshi/asp/hakken/detail301.html [7] Wikipedia編集者, 「曜日 – Wikipedia」, (最新版), https://ja.wikipedia.org/wiki/%25E6%259B%259C%25E6%2597%25A5 [8] 三島市, 「(第7号) 旧暦時代を代表する 三島暦(昭和63年1月1日号)」, (1988-01-01), https://www.city.mishima.shizuoka.jp/ipn001751.html [9] YouTubeチャンネル, 「江戸の休日 (ワークライフバランス)~ブラック?ゆとり?働き方 …」, (2022-08-19), https://www.youtube.com/watch?v=Ycam_LHnx88 [10] 石部統久, 「江戸時代は勤勉ではなかった」, (2023-12-27), https://note.com/mototchen/n/n20bbb7c7adf2 [11] Yahoo!知恵袋ユーザー, 「江戸時代には、日曜日や祝日など休みの日の概念はなかったのですか…」, (2011-01-02), https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1153028411 [12] Quoraユーザー, 「日曜日は休日として存在したのでしょうか?あるいは江戸時代には」, (2020-08-31), https://jp.quora.com/%25E6%25B1%259F%25E6%2588%25B8%25E6%2599%2582%25E4%25BB%25A3%25E5%2588%259D%25E6%259C%259F%25E3%2581%25AE%25E6%2597%25A5%25E6%259C%25AC%25E3%2581%25A7%25E3%2582%2582-%25E6%2597%25A5%25E6%259B%259C%25E6%2597%25A5%25E3%2581%25AF%25E4%25BC%2591%25E6%2597%25A5%25E3%2581%25A8%25E3%2581%2597%25E3%2581%25A6%25E5%25AD%2598%25E5%259C%25A8%25E3%2581%2597 [13] 戦国ヒストリー編集部, 「江戸時代の農村に休日はあった? ~江戸の暦と遊び日」, (2023-05-24), https://sengoku-his.com/1936 [14] 工具J.com, 「休みすぎの日本人」, (不明), https://kougu-j.com/w-kiko/ron/ron_cgi/col4.cgi?mode=main&no=22 [15] himazing, 「江戸時代に日曜休日の概念や感覚はあったの?実は意外に・・・」, (2024-07-14), https://www.himazing.com/2368.html [16] Wikipedia編集者, 「休日 – Wikipedia」, (最新版), https://ja.wikipedia.org/wiki/%25E4%25BC%2591%25E6%2597%25A5 [17] 武将ジャパン, 「日本が完全週休二日制に至るまでの歴史 休日ナシから半ドン+ …」, (2019-03-12), https://bushoojapan.com/jphistory/temple/2019/03/12/95989 [18] 東洋経済オンライン, 「日本人は昔から働き者?知ると深い「江戸の労働」 下級武士は「2日 …」, (2021-09-10), https://toyokeizai.net/articles/-/453763 [19] Quoraユーザー, 「江戸時代に土日休みなどの概念はあったのでしょうか?」, (2022-12-18), https://jp.quora.com/%25E6%25B1%259F%25E6%2588%25B8%25E6%2599%2582%25E4%25BB%25A3%25E3%2581%25AB%25E5%259C%259F%25E6%2597%25A5%25E4%25BC%2591%25E3%2581%25BF%25E3%2581%25AA%25E3%2581%25A9%25E3%2581%25AE%25E6%25A6%2582%25E5%25BF%25B5%25E3%2581%25AF%25E3%2581%2582%25E3%2581%25A3%25E3%2581%259F%25E3%2581%25AE%25E3%2581%25A7%25E3%2581%2597%25E3%2582%2587%25E3%2581%2586

江戸時代,日曜休み,伝統暦,太陰太陽暦,明治維新,休日制度,日本歴史,生活リズム,祭り文化,ワークライフバランス

コメント

この記事へのトラックバックはありません。

この記事へのコメントはありません。