10.03

【2024年4月施行】個人情報委規則第2号で何が変わった?Webスキミング対策強化で企業と個人に与える影響を徹底解説

![]() 01.【社会】, 02【経済・ビジネス】, 06.【IT・デジタル】, 11.【健康・医療】

01.【社会】, 02【経済・ビジネス】, 06.【IT・デジタル】, 11.【健康・医療】

令和6年(2024年)4月1日、個人情報保護の歴史において重要な転換点となる「個人情報の保護に関する法律施行規則及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二十九条の四第一項及び第二項に基づく特定個人情報の漏えい等に関する報告等に関する規則の一部を改正する規則(個人情報委規則第2号)」が施行されました。この改正は、近年急増するWebスキミングなどのサイバー攻撃から私たちの個人情報を守る重要な改正です。しかし、この規則改正の内容や企業・個人への影響について正確に理解している方は決して多くありません。

本記事では、この改正により何がどう変わり、企業にとってどのような責任が生じ、私たち一般消費者にとってどんなメリットとデメリットがあるのかを、専門用語を使わずに分かりやすく解説します。企業の担当者の方も、一般の消費者の方も、この改正内容を正しく理解することで、デジタル社会でより安全に生活できるようになるでしょう。

これまでと何が変わったのか:規制対象の拡大

「個人データ」から「個人情報」への拡大

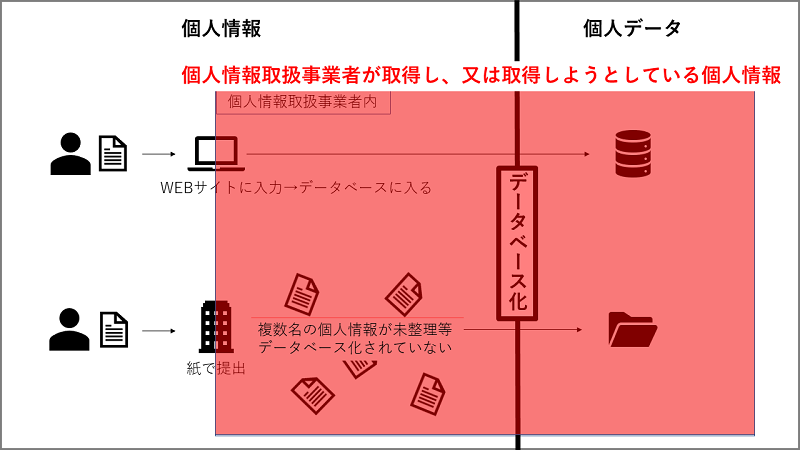

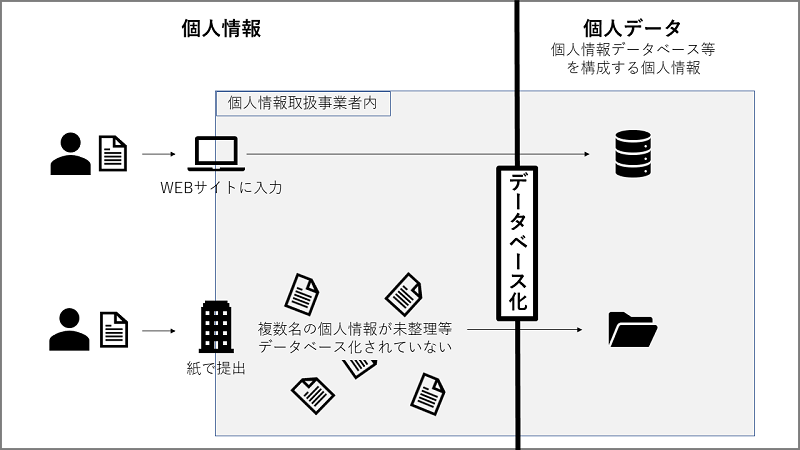

今回の改正で最も大きな変化は、規制の対象が「個人データ」から一部の「個人情報」にまで拡大されたことです。これだけ聞くと「専門用語ばかりで分からない」と思われるかもしれませんが、実は私たちの日常生活に直結する重要な変更なのです。

従来の個人情報保護法では、企業が責任を負うのは基本的に「個人データ」、つまりデータベース化されて管理されている個人情報に限られていました。しかし、改正後は「個人情報取扱事業者が取得し、又は取得しようとしている個人情報であって、個人データとして取り扱われることが予定されているもの」も規制対象に含まれることになりました。

具体的にはどんな場面で影響するのか

この変更を具体的な場面で説明すると以下のようになります。

ECサイトでの買い物の場面

あなたがネットショッピングでクレジットカード情報を入力している最中に、悪意のある攻撃者がその情報を盗み取ったとします。従来であれば、この情報はまだ企業のデータベースに保存される前の段階なので、企業の報告義務の対象外でした。しかし改正後は、このような「入力中の個人情報」も保護対象となり、企業は漏えいが発生した場合の報告義務を負うことになります。

アンケート回答の場面

企業にアンケート用紙を郵送する際、まだ企業に届いていない状態で第三者に情報が漏れた場合も、従来は報告義務の対象外でした。改正後は、このような「送信中・輸送中の個人情報」についても企業の責任が問われるようになります。

なぜこの改正が必要だったのか

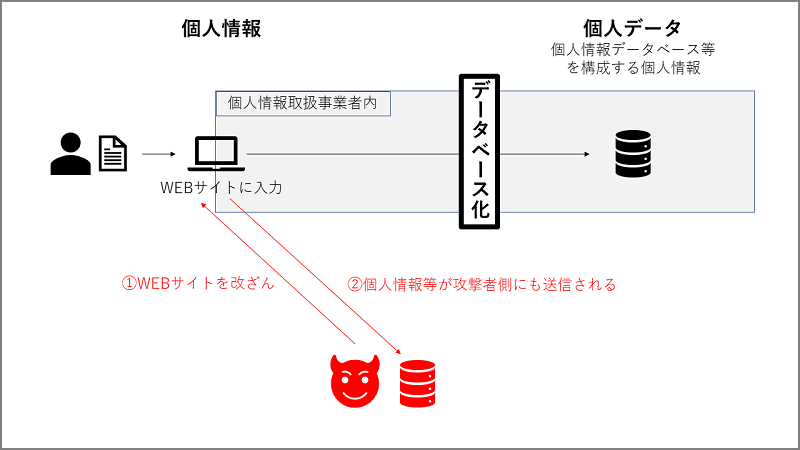

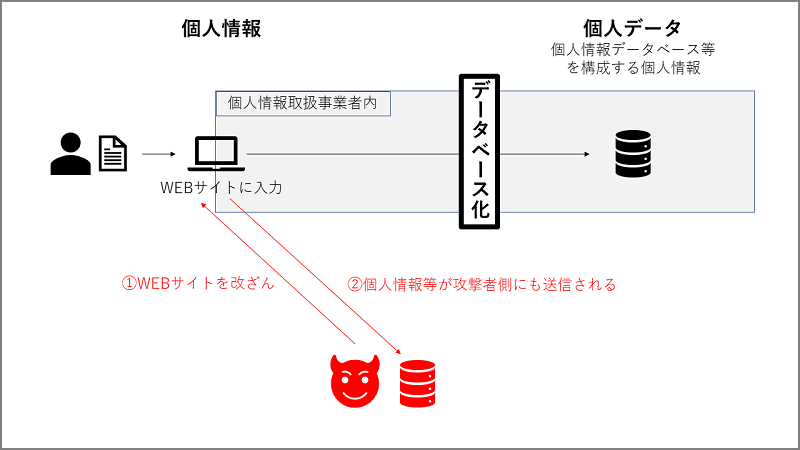

この改正の背景には、Webスキミングという新たなサイバー攻撃の手法の急増があります。Webスキミングとは、正規のWebサイトに悪意のあるプログラムを埋め込み、利用者がフォームに入力している情報をリアルタイムで盗み取る攻撃手法です。

従来の法律では、このような「データベース化される前の情報の窃取」は規制対象外だったため、企業は被害が発生しても報告義務を負わず、被害者である消費者は被害に遭ったことすら知らされない状況が続いていました。今回の改正は、このような法的な「抜け穴」を塞ぐことが主な目的です。

企業に与える影響:責任の拡大と対応策

新たに課せられる義務

改正により、企業(個人情報取扱事業者)には以下の義務が新たに課せられることになりました。

1. 漏えい等報告義務の拡大

個人情報保護委員会への報告義務が、「個人データ」だけでなく「取得しようとしている個人情報」まで拡大されました。具体的には、個人情報保護法施行規則第7条第3号の改正により、「不正の目的をもって行われたおそれがある当該個人情報取扱事業者に対する行為による個人データ」の定義に、「当該個人情報取扱事業者が取得し、又は取得しようとしている個人情報であって、個人データとして取り扱われることが予定されているものを含む」という文言が追加されました。

2. 本人への通知義務の拡大

漏えい等が発生した場合の本人への通知義務についても、対象範囲が同様に拡大されています。これにより、企業は従来よりも幅広い個人情報漏えいについて、被害者本人に直接通知する責任を負うことになります。

3. 安全管理措置の対象拡大

個人情報保護法第23条に基づく安全管理措置についても、「個人情報取扱事業者が取得し、又は取得しようとしている個人情報」の漏えい等を防止するための措置が含まれることが明確化されました。

4. 保有個人データに関する公表義務の拡大

企業が講じている安全管理措置について、本人が知り得る状態に置く義務についても、対象範囲が拡大されています。

企業が取るべき対応策

これらの義務拡大を受けて、企業は以下のような対応を取る必要があります。

プライバシーポリシーの改訂

既存のプライバシーポリシーに、新たに対象となった個人情報の取り扱いについて記載する必要があります。特に、「個人情報取扱事業者が取得し、又は取得しようとしている個人情報」に対する安全管理措置について明記することが重要です。

社内規程の見直しと従業員への周知徹底

情報漏えい対応手順書や個人情報取扱規程などの社内規程を改正内容に合わせて見直し、従業員への研修や周知を行う必要があります。特に、これまで義務の対象外だった個人情報についても報告・通知義務が発生することを従業員に理解させることが重要です。

システムセキュリティの強化

Webスキミング対策を念頭に置いた技術的安全管理措置の強化が求められます。これには、Webアプリケーションの脆弱性対策、入力フォームのセキュリティ強化、不正なコードの検知システムの導入などが含まれます。

一般消費者への影響:メリットとデメリット

メリット:個人情報保護の強化

早期の被害通知

これまで報告義務の対象外だった個人情報の漏えいについても、企業から消費者への通知が義務化されることで、被害にあった消費者はより早く被害を知ることができるようになります。早期の通知により、クレジットカードの利用停止や パスワード変更などの対策を迅速に取ることが可能になります。

企業のセキュリティ対策向上

法的義務の拡大により、企業はより包括的なセキュリティ対策を講じることが求められるため、結果として消費者の個人情報がより安全に保護されることが期待されます。

透明性の向上

企業が講じている安全管理措置についての公表義務が拡大されることで、消費者は企業がどのような対策を取っているかをより詳細に知ることができるようになります。

デメリット:企業負担の増加による影響

コスト増加による影響

企業が新たな義務に対応するためのコストが増加し、それが商品・サービス価格に転嫁される可能性があります。特に中小企業にとっては、法令遵守のための負担が重くなることが懸念されます。

過度な慎重さによるサービス低下

企業が法的リスクを回避するために過度に慎重になり、利便性の高いサービスの提供を控える可能性があります。これにより、消費者が享受できるデジタルサービスの質や利便性が低下する可能性があります。

通知の増加による情報過多

報告・通知義務の対象拡大により、消費者への通知が増加し、重要な情報が埋もれてしまう可能性があります。頻繁な通知により、消費者が重要な情報を見落とすリスクも高まります。

消費者が注意すべき点

通知メールへの注意

企業からの個人情報漏えいに関する通知が増加する可能性があるため、偽の通知メールを使った詐欺にも注意が必要です。公式な通知と詐欺メールを見分ける能力がより重要になります。

プライバシーポリシーの確認

企業のプライバシーポリシーが改訂される場合があるため、定期的な確認を行い、自分の個人情報がどのように取り扱われているかを把握することが重要です。

特定個人情報(マイナンバー)への影響

今回の改正では、特定個人情報(マイナンバー)の取り扱いについても関連する規則が改正されています。「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二十九条の四第一項及び第二項に基づく特定個人情報の漏えい等に関する報告等に関する規則」も同時に改正され、より厳格な管理体制が求められるようになりました。

特定個人情報については、一般的な個人情報よりもさらに厳しい管理が求められており、漏えい等が発生した場合の影響も大きいため、企業はより慎重な取り扱いが必要になります。

今後の展望と課題

3年ごとの見直しサイクル

個人情報保護法は、2017年の改正により3年ごとに見直しを行うことが定められており、今回の改正もその一環です。デジタル技術の発展やサイバー攻撃手法の高度化に応じて、今後も継続的な法改正が予想されます。

国際的な動向との調和

GDPR(EU一般データ保護規則)をはじめとする国際的なプライバシー保護の潮流を踏まえ、日本の個人情報保護法も国際基準に合わせた進化を続けています。今回の改正も、こうした国際的な流れと歩調を合わせたものと言えるでしょう。

技術発展への対応

AI(人工知能)やIoT(モノのインターネット)の普及により、個人情報の取り扱い方法はさらに複雑化しています。今後は、これらの新技術に対応した法制度の整備が重要な課題となります。

企業の具体的な対応事例

小売業界での対応

大手小売チェーンA社では、改正に対応するため以下の対策を実施しました:

- ECサイトのセキュリティ強化:フォーム入力時の暗号化レベル向上

- 顧客データベースへのアクセス制御強化

- 従業員向けセキュリティ研修の拡充

- インシデント対応チームの設置

金融業界での対応

地方銀行B社では、特に厳格な対応が求められる金融業界の特性を踏まえ:

- 顧客情報取り扱いプロセスの全面見直し

- システム監視体制の24時間化

- 第三者機関による定期的なセキュリティ監査の実施

- 顧客への情報提供体制の強化

まとめ:バランスの取れた対応が重要

今回の個人情報委規則第2号による改正は、急速に進化するサイバー攻撃から個人情報を守るための重要な一歩です。企業にとっては新たな義務と責任が課せられることになりますが、これは消費者の個人情報をより安全に保護するための必要な措置と言えるでしょう。

一方で、企業への過度な負担は最終的に消費者にも影響を与える可能性があるため、実効性のある対策とコストのバランスを取ることが重要です。また、消費者自身も個人情報保護に関する意識を高め、企業からの通知に適切に対応し、詐欺に注意するなど、能動的な姿勢が求められます。

デジタル社会が進展する中で、個人情報保護は企業と消費者が共に取り組むべき課題です。今回の改正を機に、より安全で信頼性の高いデジタル社会の実現に向けて、全ての関係者が協力していくことが重要でしょう。

【ポイント解説】

・改正により規制対象が「個人データ」から一部の「個人情報」まで拡大

・Webスキミング等の新しいサイバー攻撃手法への対応が主な目的

・企業の報告義務・通知義務・安全管理措置の対象が拡大

・消費者にとっては保護強化のメリットと利便性低下のリスクが併存

・継続的な法改正と技術進歩への対応が今後も必要

参考文献

[1] 個人情報保護委員会, 「特定個人情報の漏えい等事案が発生した場合の対応について」, https://www.ppc.go.jp/legal/rouei/

[2] モノリス法律事務所, 「令和6年(2024年)改正個人情報保護法のポイントとは?」, (2024年3月19日), https://monolith.law/corporate/personal-information-protection-2024

[3] AURIQ, 「個人情報保護法施行規則の改正ポイントをまとめて解説!」, (2024年8月2日), https://www.auriq.co.jp/blog/kojinjohohogo-kaisei-point/

[4] e-Gov法令検索, 「個人情報の保護に関する法律施行規則」, https://laws.e-gov.go.jp/law/428M60020000003

[5] 個人情報保護委員会, 「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)」, (2024年4月1日施行), https://www.ppc.go.jp/personalinfo/legal/guidelines_tsusoku/

[6] Business Lawyers, 「改正個人情報保護法施行規則とガイドライン・Q&Aを解説」, (2024年5月8日), https://www.businesslawyers.jp/articles/1380

[7] 政府広報オンライン, 「個人情報保護法」を分かりやすく解説。個人情報の取扱いルールと改正のポイント」, https://www.gov-online.go.jp/article/201703/entry-7660.html

[8] 個人情報保護委員会, 「漏えい等報告・本人への通知の義務化について」, https://www.ppc.go.jp/news/kaiseihou_feature/roueitouhoukoku_gimuka

[9] JIPDEC, 「個人情報保護法規則/ガイドライン改正の実務対応のポイント」, (2024年2月27日), https://www.jipdec.or.jp/library/report/20240227-r01.html

[10] Newton Consulting, 「【2024年4月】個人情報保護法 関連法令改正(Webスキミング対応強化)」, (2024年3月29日), https://www.newton-consulting.co.jp/itilnavi/column/appi.html

[11] 個人情報保護委員会, 「個人情報保護委員会(第253回)議事概要」, (2023年9月13日), https://www.ppc.go.jp/files/pdf/230913_gaiyou.pdf

[12] JPAC BLOG, 「2024年4月1日施行 個人情報保護法規則・ガイドライン改正のポイント」, https://blog.jpac-privacy.jp/revisionofguidelines_202404/

[13] GVA法律事務所, 「【弁護士解説】Webスキミングと個人情報保護法規則の改正のポイント」, (2024年7月18日), https://gvalaw.jp/blog/i20240718/

[14] 日本情報経済社会推進協会, 「【2024年施行】個人情報保護法施行規制とガイドラインの改正ポイント」, (2025年1月10日), https://www.joho-gakushu.or.jp/piip/contents_06.php

[15] マモリノジダイ, 「個人情報保護法の改正で何が変わった?2022、2023年改正内容を解説」, (2025年3月25日), https://mamorinojidai.jp/article/2472/

タグ: 個人情報保護法,改正,令和6年,2024年4月,Webスキミング,サイバー攻撃,データ保護,企業責任,個人情報委規則第2号,セキュリティ対策

コメント

この記事へのトラックバックはありません。

この記事へのコメントはありません。