08.23

神戸女性刺殺事件:逮捕容疑者の素顔と社会の警鐘

![]() 01.【社会】, 02【経済・ビジネス】, 11.【健康・医療】

01.【社会】, 02【経済・ビジネス】, 11.【健康・医療】

神戸市で起きた衝撃的な女性刺殺事件。逮捕された谷本将志容疑者の勤務先社長がインタビューで語った「真面目でリーダー的存在」という意外な人物像が、事件の闇を浮き彫りにします。この記事では、事件の詳細から容疑者の背景、社会的な教訓までを深掘り。読者の皆さんが日常の安全を再考し、犯罪予防に活かせる洞察を提供します。

事件の概要:何が起きたのか

2025年8月20日午後7時20分頃、神戸市中央区のマンションで、24歳の女性会社員、片山恵さんが刃物で刺され、死亡するという痛ましい事件が発生しました。仕事から帰宅したばかりの片山さんが、マンション内で襲われたとみられています。

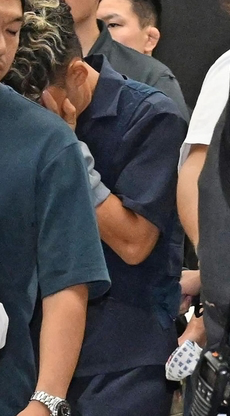

逮捕されたのは35歳の谷本将志容疑者。東京都新宿区在住の会社員で、事件直後に現場から逃走し、東京都奥多摩町で身柄を確保されました。逮捕時の供述では、「殺意を持っていたかはわからないが、ナイフで腹部の辺りを1回か2回刺した」と認めつつ、殺意については否認しているそうです。

防犯カメラの映像から、谷本容疑者が片山さんを約10分間にわたって尾行し、オートロックマンションに侵入する様子が確認されています。現場近くの駐車場では血痕の付いたナイフも発見されました。

勤務先社長のインタビュー:意外な「二面性」

事件の衝撃をさらに増幅させたのが、谷本容疑者の勤務先社長の証言です。東京都内の運送会社で働く谷本容疑者は、2023年5月に入社以来、無遅刻無欠勤で真面目な社員だったそうです。

社長(55歳)は神戸新聞の取材に対し、「勤務態度は真面目で明るく、同僚やお客さまとの関係も良好。リーダー的存在だった」と語っています。半年前には運行管理者の打診もしたそうですが、谷本容疑者は「関西の建築会社から戻ってこいと言われている」と断ったとのことです。

事件当日は夏季休暇中で、22日から出勤予定だったのに無断欠勤。連絡がつかず、心配していた矢先のニュースだったそうです。社長は「谷本容疑者を信じたいが、本当に殺人をしたのなら許せない」と複雑な心境を語りました。

この証言が示すのは、犯罪心理学でよく指摘される「二面性」の典型例です。表向きは社会に適応しつつ、内面に抱える問題が爆発するケース。職場での「真面目さ」だけでは、その人の全てを判断できないという現実を突きつけています。

容疑者の背景:3年前の殺人未遂と再犯のリスク

谷本容疑者には重大な前科がありました。捜査関係者によると、2022年5月、神戸市中央区の別の女性(当時23歳)のオートロック住宅で、この女性の首を絞めて殺害しようとしたとして殺人未遂容疑で逮捕されていたのです。

今回の事件と手口が酷似しており、オートロックマンションを狙った犯行パターンが共通しています。なぜ再犯を防げなかったのか、司法・社会システムの課題が浮き彫りになっています。

ストーカー型犯罪の再犯率は一般的に高く、精神的な要因(拒絶への耐性欠如、衝動制御障害など)が関与することが知られています。今回の事件では、東京在住の容疑者がなぜ神戸の被害者を狙ったのか、2人の接点について警察の捜査が続いています。

社会的な影響とストーカー犯罪の現状

警察庁の統計によると、2024年のストーカー規制法違反の検挙件数は前年比24%増の1,341件で過去最多となっています。また、ストーカー規制法に基づく禁止命令も2,415件(前年比452件増)と、過去最多を記録しています。

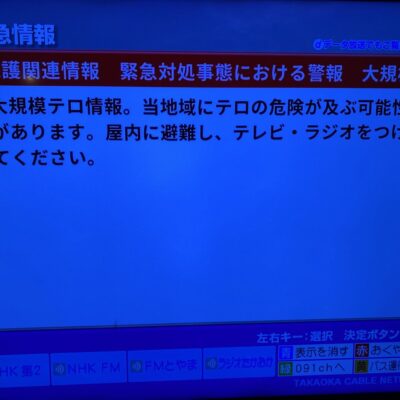

この事件は、神戸市民だけでなく、全国のマンション住民に衝撃を与えました。「オートロックなのに安心できない」との声が相次いでおり、セキュリティシステムの限界が浮き彫りになっています。

特に女性の安全問題が深刻化しており、マンションのセキュリティ強化や防犯意識の向上が急務となっています。

予防策と実践的アドバイス

この事件から学べる実践的な安全対策をご紹介します:

個人レベルの対策:

- 帰宅時の警戒: 後ろを確認し、知らない人が近づいている時はエレベーターを待つ

- オートロック過信の禁物: ドアが完全に閉まるまで確認する

- 防犯アプリの活用: 緊急時通報機能付きアプリの導入

- SNSの設定見直し: プライバシー設定を厳格化し、位置情報は非公開に

社会レベルでの対策:

- マンション住民会での防犯セミナー開催

- 監視カメラの増設と死角の解消

- ストーカー法のさらなる強化

- 再犯防止プログラムの充実

メディア報道の意義

今回の社長インタビューは、加害者を単なる「怪物」として描くのではなく、「普通に見える人」が犯罪を犯す現実を示しました。これは偏見防止と同時に、身近にリスクが潜んでいることの警鐘でもあります。

事実を多角的に伝えることで、社会全体の防犯意識向上につながる報道の重要性が改めて確認されました。

より安全な社会へ向けて

この事件は私たちに重要な教訓を与えています:

- セキュリティの多層化: オートロックだけに頼らない複合的防犯対策

- メンタルヘルスの重視: 職場や社会での早期介入システム

- 再犯防止の強化: 前科者の社会復帰支援と監視体制の見直し

- コミュニティの連携: 地域住民同士の見守り体制構築

容疑者の「二面性」から、人を表面だけで判断することの危険性を学び、同時に社会システム全体での安全対策強化が急務であることが明らかになりました。

一人ひとりができることから始めて、より安全な社会を目指していきましょう。

参考文献

コメント

この記事へのトラックバックはありません。

この記事へのコメントはありません。