08.15

知床羅臼岳ヒグマ襲撃事件:登山者の命を奪った悲劇の詳細と今後の安全対策

![]() 01.【社会】, 10.【環境・サステナビリティ】, 15.【ライフスタイル】, 20.【動物・ペット】

01.【社会】, 10.【環境・サステナビリティ】, 15.【ライフスタイル】, 20.【動物・ペット】

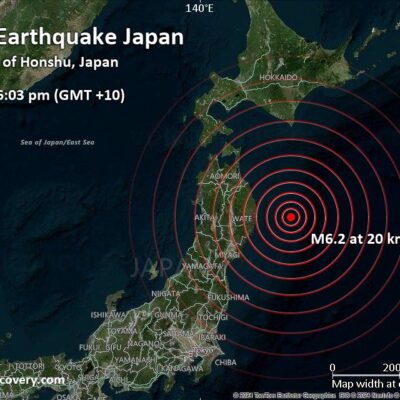

2025年8月15日、世界自然遺産に登録された北海道知床半島の羅臼岳で、登山中の20代男性がヒグマに襲われ、その後遺体で発見される悲惨な事故が発生しました。この事件は、日本百名山として多くの登山愛好者に親しまれてきた羅臼岳で起きた、極めて深刻なヒグマ襲撃事故として大きな衝撃を与えています。本記事では、事故の詳細な経過、知床半島におけるヒグマの生態、そして今後の登山安全対策について、最新の情報をもとに詳しく解説いたします。

事故の詳細経過:友人を救おうとした勇気の証言

緊迫した現場の状況

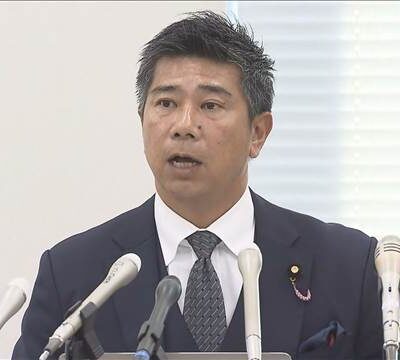

8月14日午前11時10分頃、羅臼岳の登山道で発生したこの事故は、まさに悪夢のような展開でした。NHKの報道によると、通報を行った登山者から話を聞いた証言者の男性は、当時の緊迫した状況を次のように明かしています。

「登山者はクマを友人から引き剥がそうとしたが、全くびくともしなくて連れて行かれてしまった」

この証言からは、襲われた男性の友人が、命の危険を顧みず必死に救助を試みたことが伺えます。「勇気を振り絞って助けにいって、叩いて友人から引き剥がそうとしたが、全くびくともしなくて連れて行かれてしまった」という詳細な証言は、ヒグマの圧倒的な力と、人間がいかに無力であるかを如実に物語っています。

遺体発見までの経緯

事故発生から約28時間後の8月15日午後、警察とハンターらによる懸命な捜索活動により、現場付近で男性とみられる遺体が発見されました。捜索過程では、男性の所持品とみられるシャツの一部や財布なども発見されており、警察は身元確認を急いでいます。

また、現場周辺では合計3頭のヒグマが確認され、このうち1頭が駆除されました。この駆除されたヒグマは親グマとみられ、警察では襲撃した個体である可能性について詳しく調査を進めています。

羅臼岳の地理的特徴と登山環境

日本百名山として愛される羅臼岳

羅臼岳(標高1,661メートル)は、知床半島の最高峰として知られ、日本百名山にも選定されている人気の登山地です。オホーツク海に面した知床半島に位置するこの山は、世界自然遺産の核心部分を成しており、原始的な自然環境が色濃く残る場所として多くの登山愛好者を惹きつけています。

事故が発生した登山道は、岩尾別温泉を起点とするルートで、「オホーツク展望」と呼ばれる標高550メートル地点を経由するコースです。このルートは整備された登山道でありながら、証言者が指摘するように「両脇がすぐに林になっていて、もしクマがいても分かりづらい」環境となっています。

事故現場の環境的特徴

目撃者の証言によると、現場周辺は「木が茂っていて死角が多い」環境であり、「シカを目撃したが、かなり警戒して登っていても音がしてやっと気づくような」状況でした。この証言は、知床の原生的な自然環境が、野生動物との遭遇リスクを高めていることを示しています。

事故当日は夏休み期間中ということもあり、駐車場が満車になるほど多くの登山者が訪れていました。「オホーツク展望」には事故発生時、約40人もの登山者が集まっていたという状況からも、羅臼岳がいかに人気の高い山であるかが分かります。

知床半島におけるヒグマの生態と行動パターン

.jpg)

世界有数のヒグマ生息地

知床半島は、世界でも有数のヒグマの高密度生息地として知られています。知床財団の調査によると、半島全体で400〜500頭のヒグマが生息しており、この生息密度は世界的に見ても極めて高いレベルです。

ヒグマは北海道最大の陸上動物であり、大型のオス個体では体重が400キログラムを超えることもあります。知床半島では、半島の基部から知床岬の先端まで、広範囲にわたってヒグマの生息地が広がっています。

8月のヒグマの行動特性

今回の事故が発生した8月は、ヒグマにとって重要な時期です。知床財団の生態調査によると、8月中旬以降はヒグマにとって「食欲の季節」の始まりとなります。

この時期のヒグマは、厳しい冬を乗り切るために大量の脂肪を蓄える必要があり、カラフトマスの遡上が本格化すると、川沿いや河口周辺に居着いて魚を捕食し続けます。また、夏期は親子の分離時期でもあり、若いヒグマが単独で行動を始める時期と重なります。

このような生態的特徴から、8月は人間とヒグマの遭遇リスクが特に高まる時期と考えられています。ヒグマが活発に餌を求めて行動する時期であり、登山道周辺での遭遇可能性が年間を通じて最も高くなるのです。

ヒグマの感覚能力と行動範囲

ヒグマは優れた嗅覚と聴覚を持ち、人間の存在を数百メートル先から察知することができます。通常は人間を避ける行動を取りますが、風向きや地形の影響で人間の存在に気づかない場合や、餌場を確保している場合、母グマが子グマを守ろうとする場合などには、攻撃的になる可能性があります。

知床のヒグマは海岸線から高山帯まで幅広い環境を利用しており、登山道も彼らの生活圏の一部となっています。特に植生の豊かな標高500〜800メートル付近は、ヒグマの好む餌場となることが多く、今回の事故現場もそのような環境に該当していました。

北海道におけるヒグマ事故の統計と傾向

過去の事故発生状況

北海道庁環境生活部の統計によると、北海道では毎年複数件のヒグマによる人身事故が発生しています。これらの事故は主に山菜採り、登山、山間部での作業中に発生しており、死亡事故も含む深刻な被害が報告されています。

知床地域においては、1970年代から1980年代にかけてハンターが襲われて死亡するケースが発生していましたが、管理体制の整備により、2005年の世界遺産登録以降は、今回の事故まで死亡事故は発生していませんでした。この事実は、今回の事故が知床地域にとって約20年ぶりの深刻な事態であることを示しています。

近年の事故の特徴と要因分析

近年のヒグマ事故の特徴として、以下のような要因が指摘されています:

単独行動のリスク: 多くの事故では、被害者が単独または少人数で行動していたケースが目立ちます。ヒグマは基本的に人間を避ける習性がありますが、人の存在に気づかない状況で突然遭遇した場合、攻撃的になる可能性が高まります。

音による存在の知らせ不足: ヒグマ対策の基本は「出会わないこと」「引き寄せないこと」です。しかし、静かに行動している登山者はヒグマに存在を気づかせることができず、バッタリ遭遇のリスクが高まります。

餌場での遭遇: ヒグマが餌を求めて活動している場所での遭遇は、特に危険性が高くなります。8月の知床では、サケ科魚類の遡上が始まる時期であり、ヒグマの活動も活発化します。

登山者が知るべきヒグマ対策の基本

基本的な予防対策

複数人での行動: ヒグマ対策の最も基本的な方法は、複数人で会話をしながら行動することです。人間の声や足音により、ヒグマに人間の存在を知らせることができ、バッタリ遭遇を避けることができます。

音による存在の知らせ: 熊鈴や笛、ホイッスルを携帯し、定期的に音を出すことが重要です。特に風の強い日や水音の大きい沢沿いでは、より積極的に音を出す必要があります。

適切な装備の携帯: ヒグマ撃退スプレーは最も効果的な護身用具とされています。ただし、風向きを考慮した使用が必要で、射程距離は約7メートル程度と限定的であることを理解しておく必要があります。

遭遇時の対応方法

万が一ヒグマと遭遇した場合の対応として、専門家は以下の行動を推奨しています:

距離がある場合: ゆっくりと後退しながら、ヒグマから目を離さずに安全な場所への退避を図ります。大声を出したり、急な動きは避けるべきです。

接近された場合: ヒグマ撃退スプレーを構え、冷静に対処します。2025年8月12日に同じ羅臼岳で発生した遭遇事例では、登山者がスプレーを噴射することで回避に成功しています。

攻撃を受けた場合: うつ伏せになって首と頭部を手で保護し、動かずにやり過ごすことが推奨されています。ただし、今回の事故のような激しい攻撃の場合、この対策も限界があることが示されました。

知床の観光と野生動物管理の課題

世界遺産としての知床

知床半島は2005年に世界自然遺産に登録されて以降、年間約180万人もの観光客が訪れる日本有数の観光地となりました。豊かな自然と独特の生態系が評価される一方で、人間の活動範囲とヒグマの生息域が重複することによる軋轢も深刻化しています。

近年では、市街地へのヒグマ出没が相次いでおり、2023年(令和5年)には斜里町と羅臼町の市街地でヒグマの出没が連日のように確認されました。住民や観光客への直接的な被害は避けられたものの、人が追いかけられたり、車両との接触事例も発生しています。

ゾーニングによる管理体制

これらの課題に対処するため、知床では専門家によるワーキンググループが設置され、エリアごとにヒグマの扱いを分ける「ゾーニング」手法が導入されています。この管理手法では、ヒグマの行動段階に基づいた対応内容を細かく設定し、人間とヒグマの住み分けを図っています。

具体的には、威嚇弾や花火による追い払い、出没地点周辺の調査、問題個体の捕殺といった段階的な対応が実施されています。また、捕殺個体の調査・採取により、個体群の健康状態や行動パターンの分析も行われています。

今後の安全対策と提言

登山道の安全管理強化

今回の事故を受けて、羅臼岳の登山道は当面の間閉鎖されることが決定されています。北海道森林管理局では、二次被害を防ぐため、羅臼岳の岩尾別・羅臼温泉両登山口、および硫黄山登山口を閉鎖し、周辺への立ち入りを禁止しています。

今後の登山道再開に向けては、以下のような安全対策の検討が必要とされています:

早期警戒システムの構築: ヒグマの出没情報をリアルタイムで登山者に伝達するシステムの整備が求められます。GPS技術やドローンを活用した監視システムの導入も検討されています。

登山道の環境整備: 見通しの悪い箇所での視界確保や、ヒグマが好む餌場となりやすい環境の改善が必要です。

ガイド同行の義務化: 特にヒグマ出没リスクの高い時期や区間については、専門ガイドの同行を義務化することも検討されています。

教育・啓発活動の強化

登山者への教育・啓発活動も重要な課題です。多くの登山者がヒグマ対策について十分な知識を持たずに山に入っている現状があり、基本的な対策の普及が急務となっています。

事前講習の実施: 登山届提出時における強制的なヒグマ対策講習の実施や、登山口での啓発活動の強化が提案されています。

装備チェック体制: ヒグマ撃退スプレーや熊鈴などの必要装備の携帯確認体制の整備も重要です。

情報共有システム: 登山者同士での出没情報の共有システムの構築により、リアルタイムでの危険回避が可能となります。

専門家の見解と今後の展望

ヒグマ専門家の分析

今回の事故について、ヒグマの行動生態に詳しい専門家たちは、複数の要因が重なった結果として分析しています。8月という時期的要因、餌を求めて活動するヒグマの行動パターン、登山道周辺の環境条件などが複合的に作用したものと考えられています。

北海道ヒグマ対策室では、「複数人で会話しながら行動したり、鈴や笛を使ったりして、自らの存在をクマに知らせることが大切」との基本的な対策を改めて強調しています。しかし、今回のような激しい攻撃を受けた場合の対処法については、更なる研究と対策の検討が必要とされています。

共生への道筋

知床におけるヒグマとの共生は、世界的にも注目される環境保全の課題です。原生的な自然環境を維持しながら、人間の安全も確保するという困難なバランスを取ることが求められています。

今後は、科学的なデータに基づいた管理手法の精緻化、最新技術を活用した監視システムの導入、そして地域住民と観光者双方への継続的な教育・啓発活動が重要となります。

また、個体識別技術の向上により、問題となる個体の特定と適切な管理も可能になってきています。DNA分析や高性能カメラによる個体識別技術は、より効果的なヒグマ管理を実現する可能性を秘めています。

まとめ:悲劇を繰り返さないために

今回の羅臼岳ヒグマ襲撃事件は、知床の豊かな自然環境が持つ二面性を改めて浮き彫りにしました。世界遺産として保護されるべき原生的な自然環境と、人間の安全確保という相反する課題の解決には、継続的な努力と科学的アプローチが不可欠です。

亡くなられた登山者の方のご冥福をお祈りするとともに、このような悲劇が二度と繰り返されないよう、すべての関係者が一丸となって安全対策の強化に取り組む必要があります。知床の美しい自然を将来世代に引き継ぐためにも、人間とヒグマの適切な共生関係の確立が急務となっています。

登山を愛する皆様には、ヒグマ対策の重要性を十分に理解し、適切な準備と心構えを持って山に入ることをお願いいたします。自然の美しさと恐ろしさの両面を認識し、謙虚な気持ちで自然と向き合うことが、安全な登山の基本なのです。

タグ: 羅臼岳,ヒグマ襲撃,登山安全,知床半島,野生動物,事故対策,世界遺産,北海道,クマ対策,登山者安全

参考文献

[1] NHK NEWS WEB, 「北海道 ヒグマに男性襲われる 山中で遺体発見 確認進める」, (2025年8月15日), https://www3.nhk.or.jp/news/html/20250815/k10014894451000.html

[2] 北海道庁環境生活部, 「ヒグマによる人身事故等発生状況」, https://www.pref.hokkaido.lg.jp/ks/skn/higuma/higuma-accident.html

[3] 知床財団, 「ヒグマの生態@知床」, https://brownbear.shiretoko.or.jp/seitai/

[4] 環境省, 「羅臼岳・知床連山に登る方へ」, https://policies.env.go.jp/park/shiretoko/rausu-vc/mount/mt-rausu-goto/

[5] 斜里町, 「登山を計画されている方へ(ヒグマとの遭遇に注意してください)」, https://www.town.shari.hokkaido.jp/soshikikarasagasu/kankyoka/yaseityoujyuu/3983.html

[6] 北海道森林管理局, 「知床国立公園内の一部利用制限について」, https://www.rinya.maff.go.jp/hokkaido/apply/nyurin/250815.html

[7] 山と高原地図Web, 「羅臼岳の登山ルートとアクセスを詳しく解説」, https://yamachizu.jp/article/12208

[8] 知床自然センター, 「知床連山」, https://center.shiretoko.or.jp/sightseeing/shiretoko_mountain/

[9] 北海道警察, 「ヒグマに注意」, https://www.police.pref.hokkaido.lg.jp/info/chiiki/bear/bear.html

[10] 朝日新聞デジタル, 「知床・羅臼岳で登山者がヒグマに襲われ行方不明」, https://www.asahi.com/articles/AST8G1RN1T8GIIPE006M.html

[11] UHB北海道文化放送, 「クマに襲われやぶに引きずられた”安否不明の男性”か」, https://www.uhb.jp/news/single.html?id=53008

[12] 北海道新聞, 「知床・羅臼岳ヒグマ襲撃 現場付近で遺体発見」, https://www.hokkaido-np.co.jp/article/1198990/

[13] HTB北海道テレビ, 「知床・羅臼岳クマに襲われ不明の男性」, https://www.htb.co.jp/news/archives_32989.html

[14] 環境省, 「ヒグマを正しく知ろう」, https://www.env.go.jp/park/shiretoko/guide/sirecoco/bear/

[15] 羅臼町, 「羅臼岳登山道閉鎖中」, https://www.rausu-town.jp/topics/view/1148

コメント

この記事へのトラックバックはありません。

この記事へのコメントはありません。