04.05

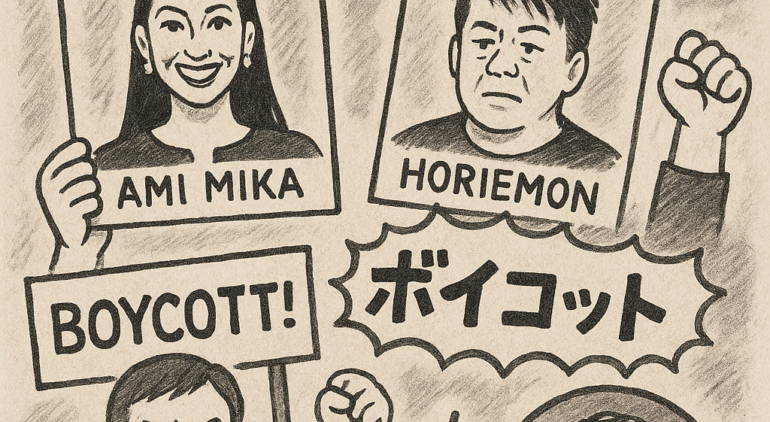

アンミカとホリエモンの日清CM起用で不買運動が話題に:その意味と影響を考える

導入:話題の不買運動、その背景とは?

日清食品のCMにタレントのアンミカや実業家の堀江貴文(ホリエモン)が起用されると、SNS上では「#日清食品不買運動」といったハッシュタグが飛び交い、一部の市民が不買を宣言する動きが目立っています。例えば、アンミカが「どん兵衛」のウェブCMに出演した2023年12月には「不買運動」がXでトレンド入りし、2025年4月にはホリエモンの「完全メシ」CMで再び同様の反応が広がりました。しかし、これが日本全体の消費行動にどれほど影響するのか、そもそも不買を拡散する意味は何か、疑問が残ります。

この現象は、単なる企業への抗議を超えて、日本のネット文化や「ディスリ」(批判や中傷)の風潮とも結びついているように見えます。精神衛生の観点からも、こうした動きが社会に与える影響は無視できません。本記事では、アンミカとホリエモンのCM起用が引き起こす不買運動の背景、その実態、そして拡散の意味を深く掘り下げます。

展開1:不買運動のきっかけとその実態

アンミカとホリエモン、なぜ反発を招くのか?

アンミカの場合、2023年12月6日に公開された「最強アンミカーニバル篇」では、彼女の派手な演出や過去の発言が火種となりました。特に、2018年にLGBT問題を巡る議論で「日本は世界の恥」と発言したことが一部で「反日」と解釈され、批判が再燃。加えて、幼少期に家族で日本に移住した経歴が「密入国」と誇張され、事実と異なるレッテルが貼られることもありました。一方、ホリエモンは2025年4月の「完全メシ」CMで起用され、彼の強気な発言や2006年のライブドア事件での逮捕歴、個人店への批判的な態度が「不快」と受け止められています。

両者に共通するのは、賛否が極端に分かれるキャラクター性です。アンミカはポジティブで押しが強いイメージ、ホリエモンは挑戦的で歯に衣着せぬスタイルが特徴。これが一部の視聴者に「食品CMに合わない」と映り、不買を呼びかける声に繋がったのです。

実際の影響は限定的

しかし、不買運動がどれほど実効性を持つのかは疑問です。日経クロストレンドの分析(2024年1月23日)によると、アンミカ起用後の「どん兵衛」の2023年12月売上は顕著な落ち込みを見せず、むしろ微増。ホリエモンのCMについても、2025年4月時点で具体的な売上データは未公表ですが、過去の事例から大きな影響は予想しにくい状況です。不買を宣言するのは一部のSNSユーザーに限られ、一般消費者の大多数はCMタレントよりも商品自体の価値で購入を決めていることが伺えます。

事例比較:他の不買運動との違い

例えば、2024年12月の亀田製菓の不買運動では、CEOの発言が「移民受け入れ」と誤解され、Xで76万件以上の投稿が飛び交いました(日経クロストレンド、2025年2月17日)。これに比べ、日清のケースは投稿数も少なく、数十万件程度で収束する傾向があります。企業への抗議が政治的イデオロギーと結びつきやすい亀田製菓と異なり、日清の場合はタレントのイメージへの感情的な反発が主因であり、広がりに限界があるのです。

展開2:不買を拡散する意味とその背景

SNSでの拡散、その心理とは

不買運動が拡散される背景には、SNS特有の「エコーチェンバー効果」(同じ意見が反響し合う現象)が働いています。例えば、アンミカのCM公開直後の2023年12月7日、保守系アカウントが「#どん兵衛不買運動」を発案し、267万回表示を記録(note.com、2023年12月9日)。これに共感するユーザーがリポストを繰り返し、運動が一気に広がりました。しかし、参加者は限られた層に偏っており、日本全体の消費者意識を反映しているとは言い難い状況です。

この拡散には、不満のはけ口としての役割もあると考えられます。日常生活で感じるストレスや企業への不信感が、タレント起用という具体的なターゲットに向かい、「不買」という形で発散されるのです。比喩的に言えば、CMは「雷を呼び込む避雷針」のようなもの。個人の感情が社会的なムーブメントに昇華される瞬間とも言えます。

拡散の意味はどこにあるのか

では、なぜ不買を拡散するのか。その意味は、自己主張や仲間意識の強化にあると推測されます。Xでの投稿を見ると、「日清に知らしめたい」「同じ気持ちの人と繋がりたい」といった声が目立ちます。しかし、実際の購買行動に結びつかないケースが多く、拡散自体が目的化している側面も。2023年のサントリー不買運動でも同様に話題性が先行し、売上への影響は限定的でした(日経クロストレンド、2023年12月)。不買を叫ぶ声は大きいものの、実態は「拡散のための拡散」に留まっているのです。

多角的視点:企業側の意図とリスク

一方、日清の立場から見ると、タレント起用は話題性を狙った戦略です。過去に矢口真里(2016年)や大坂なおみ(2019年)で炎上を経験しながらも、注目を集める効果を重視してきた歴史があります。アンミカやホリエモンの起用も、リスクを承知での挑戦と捉えられるでしょう。企業としては、短期的な批判よりも長期的なブランド認知度向上を優先している可能性が高いです。

展開3:ディスリ風潮と精神衛生への影響

日本に広がるディスリ文化

不買運動の裏には、ネット上で他人や企業を批判する「ディスリ」の風潮が広がっている現実があります。アンミカへの「反日」レッテルやホリエモンへの「傲慢」批判は、事実よりも感情的な決めつけが先行しがち。こうした風潮は、SNSの匿名性や即時性が助長しており、批判がエスカレートしやすい環境が整っています。

精神衛生への悪影響

このディスリ文化は、精神衛生に悪影響を及ぼすリスクを孕んでいます。2022年の総務省調査では、SNS利用者の約4割が「ネット上の誹謗中傷を見たことがある」と回答し、そのうち15%が「気分が悪くなった」と報告しています。不買運動も、批判の連鎖が参加者にストレスを与え、逆に「正義感」を満たす快感を求める中毒性を生む可能性が指摘されます。精神科医の香山リカ氏は、「ネットでの過剰な批判は自己肯定感を一時的に高めるが、長期的には孤立感を増す」と警鐘を鳴らしています(『ネット社会の病理』、2021年)。

社会全体への波及

個人だけでなく、社会全体にも影響が及びます。ディスリが常態化すると、企業はリスクを避けて無難な広告に走り、クリエイティブな挑戦が減る恐れが。消費者側も、批判的な視点ばかりが強まり、ポジティブな意見が埋もれやすくなるでしょう。結果として、分断と不信感が深まる社会が形成されかねません。

結論:不買運動の意味と今後の展望

アンミカやホリエモンの日清CM起用による不買運動は、一部の感情的な反発がSNSで増幅された現象に過ぎません。実際の売上への影響は限定的で、日本全体の消費トレンドを変える力はないと言えます。拡散する意味は、個人の不満発散や仲間意識の確認にあるものの、それが社会的な成果に繋がるかは疑問です。

一方で、この動きは日本のディスリ風潮を映し出す鏡でもあります。精神衛生への悪影響を考えれば、批判の連鎖を断ち切り、建設的な対話を促す文化が求められます。企業側も、タレント起用のリスクとリターンをより慎重に衡量する必要があるでしょう。あなたは、この不買運動をどう見ますか?味が変わらないなら気にしない、それとも感情が購買に影響する派ですか?

ポイント解説ボックス:不買運動のデータで見る実態

| 項目 | アンミカ(2023年12月) | ホリエモン(2025年4月) |

|---|---|---|

| X投稿数 | 約8.8万件 | 未集計(推定数十万件) |

| 売上への影響 | 微増(日経調べ) | 未公表(過去事例から限定的か) |

| 主な批判理由 | 過去発言、イメージ | 発言、逮捕歴、イメージ |

参考文献

- 日経クロストレンド「日清の年越し『どん兵衛』売れ行きは?」(2024年1月23日)

URL: https://xtrend.nikkei.com - 日経クロストレンド「亀田製菓『不買運動』は効いているのか?」(2025年2月17日)

URL: https://xtrend.nikkei.com - 総務省「令和4年度情報通信白書」(2022年)

URL: https://www.soumu.go.jp - 香山リカ『ネット社会の病理』(中央公論新社、2021年)

関連タグ

不買運動, 日清食品, アンミカ, ホリエモン, SNS, ディスリ文化, 精神衛生, CM炎上, 消費者行動, 日本社会

コメント

この記事へのトラックバックはありません。

この記事へのコメントはありません。